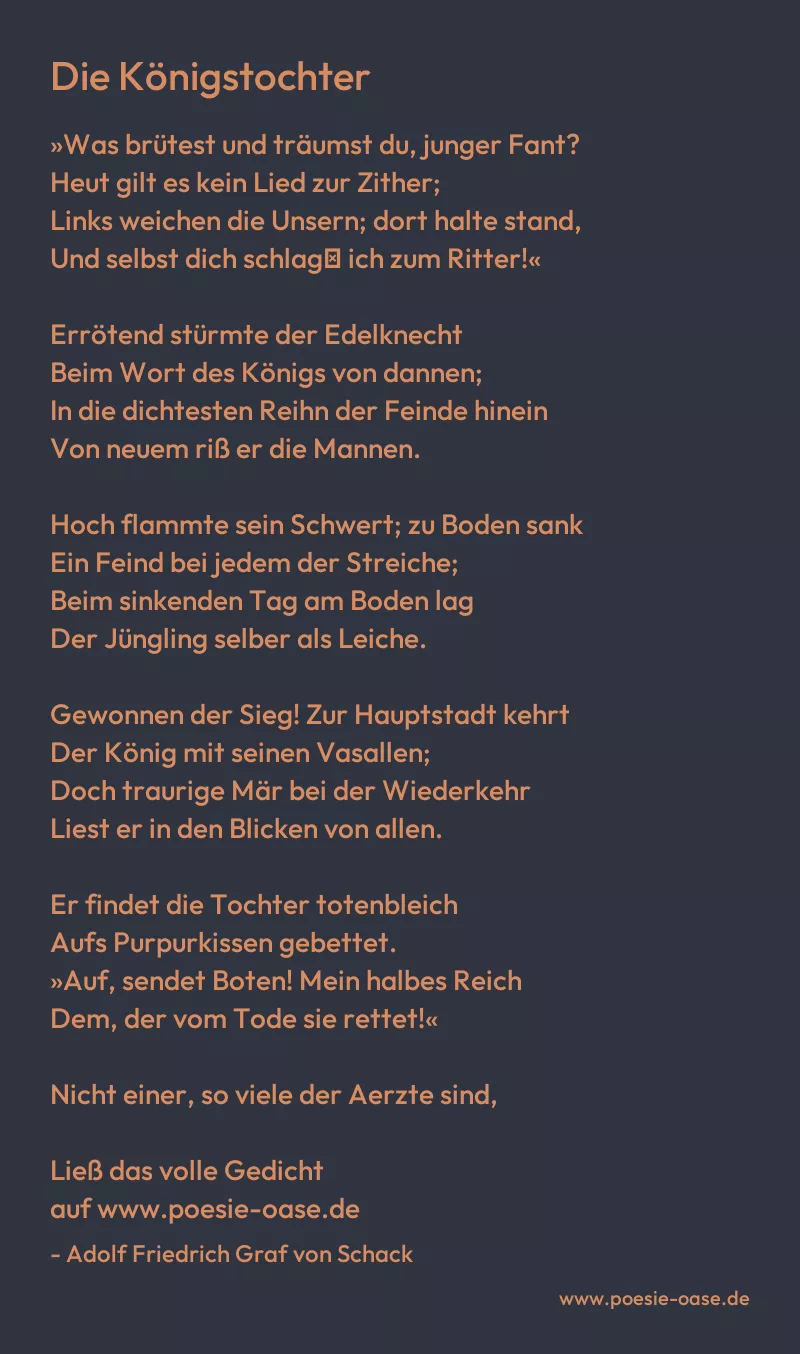

»Was brütest und träumst du, junger Fant?

Heut gilt es kein Lied zur Zither;

Links weichen die Unsern; dort halte stand,

Und selbst dich schlag′ ich zum Ritter!«

Errötend stürmte der Edelknecht

Beim Wort des Königs von dannen;

In die dichtesten Reihn der Feinde hinein

Von neuem riß er die Mannen.

Hoch flammte sein Schwert; zu Boden sank

Ein Feind bei jedem der Streiche;

Beim sinkenden Tag am Boden lag

Der Jüngling selber als Leiche.

Gewonnen der Sieg! Zur Hauptstadt kehrt

Der König mit seinen Vasallen;

Doch traurige Mär bei der Wiederkehr

Liest er in den Blicken von allen.

Er findet die Tochter totenbleich

Aufs Purpurkissen gebettet.

»Auf, sendet Boten! Mein halbes Reich

Dem, der vom Tode sie rettet!«

Nicht einer, so viele der Aerzte sind,

Weiß, was ihr fehle, zu sagen.

Bang forscht der Vater: »Was ist dir, Kind?«

Stumm bleibt sie bei allen Fragen.

»Und zehrt am Herzen dir Liebesqual,

O Tochter, hör mich geloben:

Wen immer du wählst, er sei dein Gemahl!«

Sie schaut, wie jammernd, nach oben.

Der König wacht an der Lagerstatt,

Bis blaß aufdämmert der Morgen;

Da hebt mit der Rechten die Kranke ein Blatt,

Das sie auf dem Busen verborgen,

Und küßt es lange und seufzt so tief,

Als fühlte das Herz sie zerspringen:

»Leb wohl! Das ist sein letzter Brief;

Ich will ihm die Antwort bringen.«