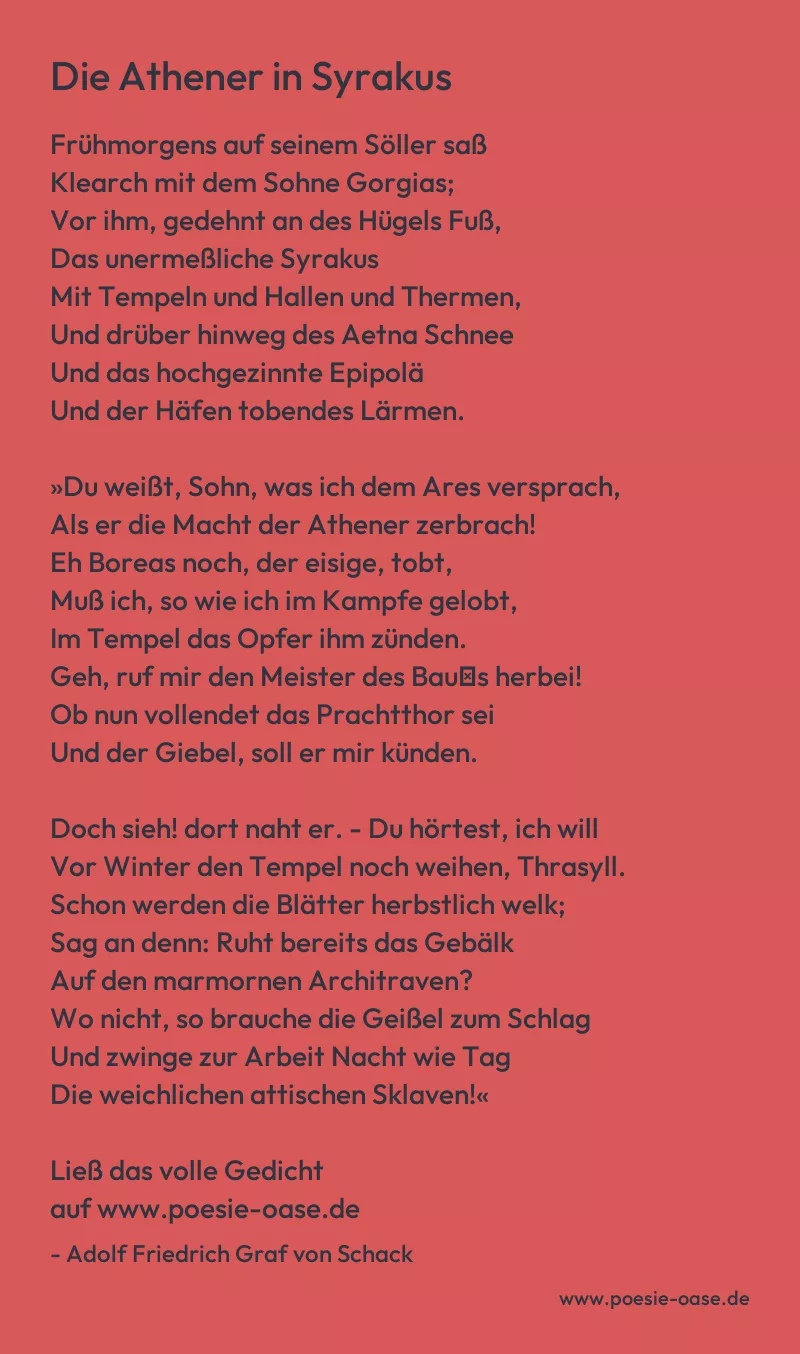

Frühmorgens auf seinem Söller saß

Klearch mit dem Sohne Gorgias;

Vor ihm, gedehnt an des Hügels Fuß,

Das unermeßliche Syrakus

Mit Tempeln und Hallen und Thermen,

Und drüber hinweg des Aetna Schnee

Und das hochgezinnte Epipolä

Und der Häfen tobendes Lärmen.

»Du weißt, Sohn, was ich dem Ares versprach,

Als er die Macht der Athener zerbrach!

Eh Boreas noch, der eisige, tobt,

Muß ich, so wie ich im Kampfe gelobt,

Im Tempel das Opfer ihm zünden.

Geh, ruf mir den Meister des Bau′s herbei!

Ob nun vollendet das Prachtthor sei

Und der Giebel, soll er mir künden.

Doch sieh! dort naht er. – Du hörtest, ich will

Vor Winter den Tempel noch weihen, Thrasyll.

Schon werden die Blätter herbstlich welk;

Sag an denn: Ruht bereits das Gebälk

Auf den marmornen Architraven?

Wo nicht, so brauche die Geißel zum Schlag

Und zwinge zur Arbeit Nacht wie Tag

Die weichlichen attischen Sklaven!«

Thrasyll darauf: »Wenn, wie du verlangt,

Noch in Vollendung der Bau nicht prangt,

Bezähme, Gebieter, die Ungeduld!

Ein Chor des Euripides trägt die Schuld;

Sobald die Athener ihn singen,

Wird jeder der anderen Sklaven verlockt,

Dem Klange zu lauschen; die Arbeit stockt,

Nicht kann ich sie ferner erzwingen.«

Klearch vernimmt′s und erblaßt vor Wut.

»Mir, Vater, vertraue der Sklaven Hut,«

Ruft Gorgias da, »ich sei ihr Vogt!

Eh winterlich stürmend die See noch wogt,

Den Tempel sie lass′ ich vollenden!

Fand doch durch dieser Athener Speer

Mein Bruder den Tod; das büßen sie schwer,

Wenn die Geißel mir zuckt in den Händen!«

Den Jüngling, der hoch von Zornglut flammt,

Entsendet Klearch zu dem neuen Amt.

Und Tage verstreichen; im langen Zug

Geht schon nach Süden der Kraniche Flug,

Der Herbst hat die Haine gelichtet;

Da folgt der Vater dem Sohn, und bald

Ragt vor ihm der Hügel voll Pinienwald,

Auf dem er den Tempel errichtet.

Fast glaubt er, daß ihn das Auge trügt;

Kaum sind bis zum Dache die Quadern gefügt!

Er sieht, und im Herzen schwillt ihm der Groll,

Die attischen Sklaven trauervoll

In Reihen am Boden sitzend,

Und neben ihnen, o Spott und Hohn,

Verhüllten Gesichtes den eigenen Sohn,

Das Haupt mit dem Arme stützend.

Die Geißel erhob Klearch zum Schlag,

Die hingesunken am Boden lag:

»Was? Mitleid mit der verruchten Brut?

Auf, Hunde! Träg nicht länger geruht!

Sonst fort in die Steinbruchgruben!«

Da rafften die Sklaven sich mühsam empor,

Begannen die Arbeit und sangen im Chor,

Indes sie die Quadern huben:

»Ihr, die uns erzogen, heimische Aun,

Die mild des Ilyssus Wellen betaun,

Wo im säuselnden Hauch lind atmender Luft

Die Pinie rauscht an der Felsenkluft

Und Bienen um Blüten summen!

Ihr Haine, wo stets lau fächelnd der West

Die Purpurgranate reifen läßt

Und nie in dem grünenden dunklen Geäst

Die Nachtigallen verstummen!

Glückselige Flur des geliebten Athen,

So sollen wir nie dich wiedersehn?

Nie sehn, wie die hehre Akropolis

Und Tempel und Hallen am schönen Kephiß

Im Morgenglanze sich röten,

Indessen, die Stirnen grün umzweigt,

Der Zug der Opfernden aufwärts steigt

Und Luft und Himmel und Erde schweigt

Beim Klange der heiligen Flöten?«

Schon war dem Klearch, der horchend stand,

Die Geißel mählich entglitten der Hand;

Da sangen sie weiter: »So sollen wir nie

Bei den Götterbildern der Akademie

Den Lehren der Weisen lauschen,

Und nie, gestreckt auf die Marmorbank,

Mehr schlürfen der Dichtung göttlichen Trank,

Wo sprudelnde Quellen durch Epheugerank

Aus der Grotte der Nymphen rauschen?

Hier schmachten wir fern von Weib und Kind,

Ach! ferne von allen, die teuer uns sind!

Die Geißel tönt, und die Kette klirrt,

Und wenn uns Jammer den Geist verwirrt,

Uns zu trösten haben wir keinen!

Verwehn wird unseren Staub die Luft,

Und keine geliebte Hand auf die Gruft

Uns Kränze legen von süßem Duft,

Kein Auge über ihr weinen.«

Das Lied verhallte; sein Antlitz barg

Lang in des Gewandes Falten Klearch;

Dann trat er hin in der Sklaven Kreis;

Vom Auge quollen ihm Thränen heiß;

Haß war ihm und Grimm geschwunden.

Er rief: »Kehrt heim in eu′r schönes Athen

Und grüßt mir den Dichter beim Wiedersehn!

In seinem Liede hab′ ich ein Wehn

Vom Hauche der Götter empfunden!«