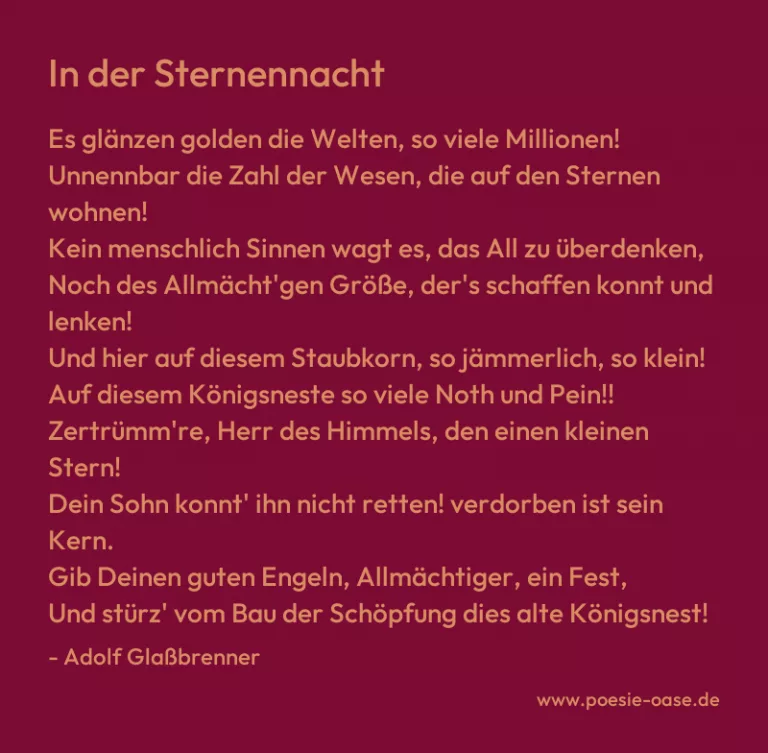

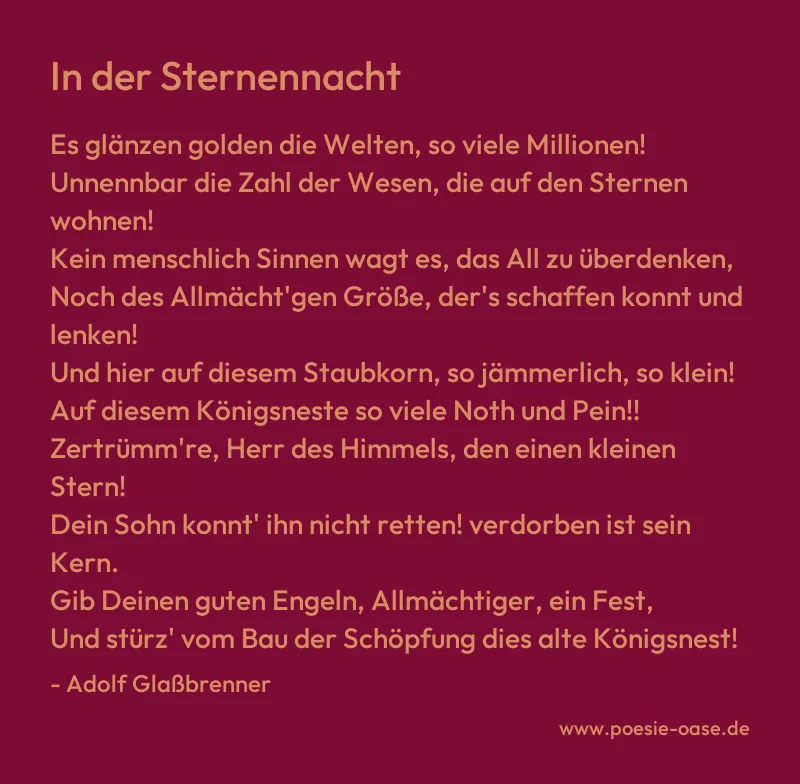

In der Sternennacht

Es glänzen golden die Welten, so viele Millionen!

Unnennbar die Zahl der Wesen, die auf den Sternen wohnen!

Kein menschlich Sinnen wagt es, das All zu überdenken,

Noch des Allmächt’gen Größe, der’s schaffen konnt und lenken!

Und hier auf diesem Staubkorn, so jämmerlich, so klein!

Auf diesem Königsneste so viele Noth und Pein!!

Zertrümm’re, Herr des Himmels, den einen kleinen Stern!

Dein Sohn konnt‘ ihn nicht retten! verdorben ist sein Kern.

Gib Deinen guten Engeln, Allmächtiger, ein Fest,

Und stürz‘ vom Bau der Schöpfung dies alte Königsnest!

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „In der Sternennacht“ von Adolf Glaßbrenner ist eine eindringliche Reflexion über die menschliche Existenz im Angesicht der unendlichen Größe des Kosmos und der Ohnmacht des Einzelnen. Der Text beginnt mit einer Beschwörung des gigantischen Ausmaßes des Universums, indem er die schier unendliche Anzahl an Sternen und den Wesen, die sie bewohnen, hervorhebt. Diese eröffnenden Zeilen schaffen eine gewaltige Distanz zwischen dem Betrachter und der kosmischen Weite, wobei die „Millionen“ und die „Unnennbarkeit“ der Zahlen das menschliche Verständnis übersteigen.

Der Fokus des Gedichts verlagert sich jedoch schnell von der Ehrfurcht vor dem Universum zu einem Gefühl der Verzweiflung über das Leid auf der Erde, dargestellt als „Staubkorn“ und „Königsnest“. Der Kontrast zwischen der erhabenen Schönheit des Kosmos und der „Noth und Pein“ des menschlichen Lebens wird deutlich und schafft eine Atmosphäre der Melancholie und des Zorns. Der Autor stellt eine Frage nach der Gerechtigkeit und dem Sinn, wenn auf diesem kleinen Planeten, inmitten der unermesslichen Weite, so viel Leid existiert.

Der Kern des Gedichts liegt in dem Appell an eine höhere Macht, den die Welt zu zerstören. Die Zeilen „Zertrümm’re, Herr des Himmels, den einen kleinen Stern!“ und „stürz‘ vom Bau der Schöpfung dies alte Königsnest!“ sind Ausdruck tiefer Verzweiflung und des Wunsches nach einem radikalen Ende. Diese Zeilen spiegeln die Ohnmacht des lyrischen Ichs und die Sinnlosigkeit angesichts des Leids wider. Die Erwähnung des „Sohns“ lässt sich als Hinweis auf Jesus interpretieren, dessen Opfer nicht ausreichte, um die Welt von ihrem Leid zu befreien.

Glaßbrenners Gedicht ist somit eine bittere Klage über die Unvereinbarkeit von göttlicher Allmacht und irdischem Leid. Es ist ein Aufschrei gegen die Ungerechtigkeit und die Verzweiflung, die in einer Welt, die so viel Schönheit und Größe birgt, Platz für so viel Elend hat. Das Gedicht wirft Fragen nach dem Sinn des Lebens, der Rolle Gottes und der Möglichkeit der Erlösung auf, ohne jedoch eine definitive Antwort zu geben. Stattdessen hinterlässt es den Leser mit einem Gefühl der Beklommenheit und des Nachdenkens über die menschliche Existenz in der unendlichen Weite des Universums.

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.