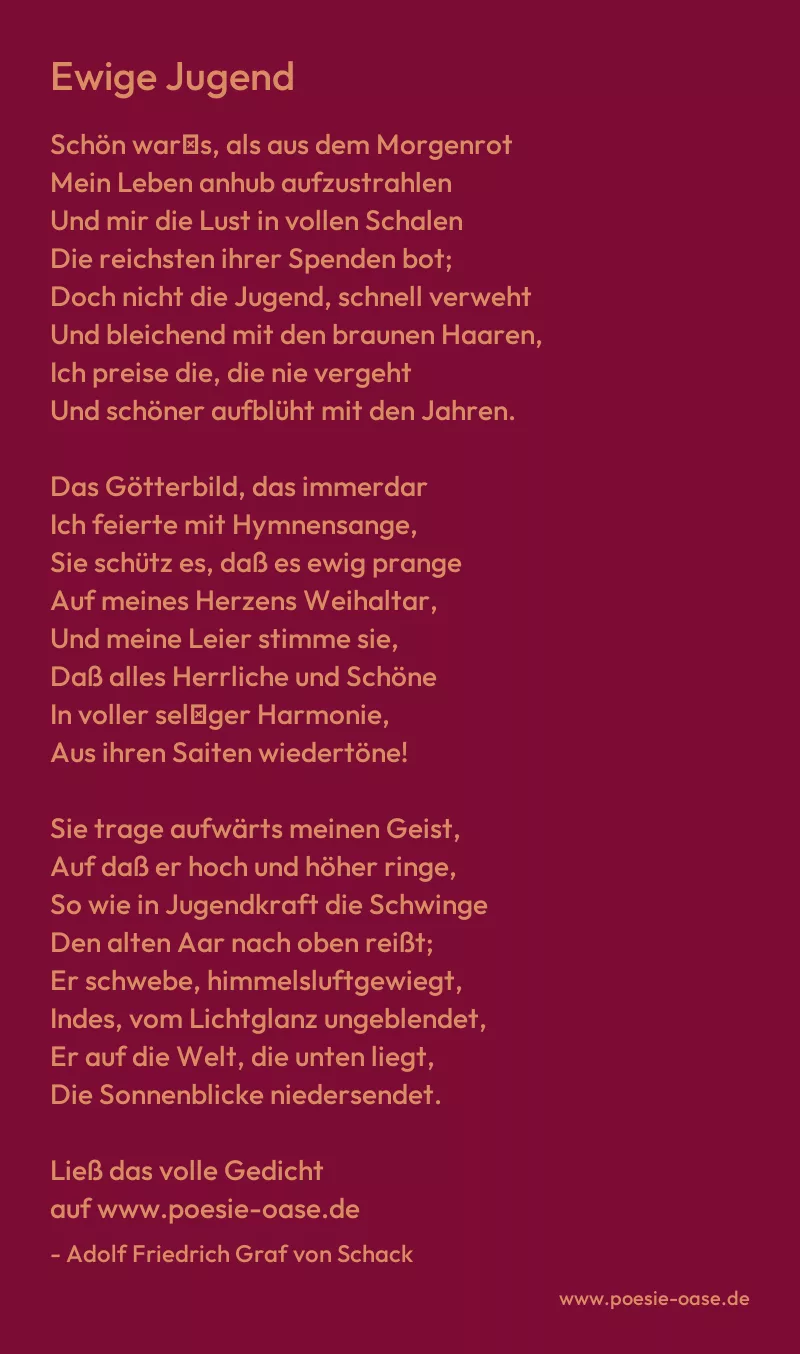

Schön war′s, als aus dem Morgenrot

Mein Leben anhub aufzustrahlen

Und mir die Lust in vollen Schalen

Die reichsten ihrer Spenden bot;

Doch nicht die Jugend, schnell verweht

Und bleichend mit den braunen Haaren,

Ich preise die, die nie vergeht

Und schöner aufblüht mit den Jahren.

Das Götterbild, das immerdar

Ich feierte mit Hymnensange,

Sie schütz es, daß es ewig prange

Auf meines Herzens Weihaltar,

Und meine Leier stimme sie,

Daß alles Herrliche und Schöne

In voller sel′ger Harmonie,

Aus ihren Saiten wiedertöne!

Sie trage aufwärts meinen Geist,

Auf daß er hoch und höher ringe,

So wie in Jugendkraft die Schwinge

Den alten Aar nach oben reißt;

Er schwebe, himmelsluftgewiegt,

Indes, vom Lichtglanz ungeblendet,

Er auf die Welt, die unten liegt,

Die Sonnenblicke niedersendet.

Häuft dann des Alters Wintertag

Den letzten Schnee auf meine Locken:

Nicht schrecken mich die weißen Flocken;

Ich weiß, ein neuer Lenz folgt nach;

Und heller noch, als da ich jung,

Wie Abendrot der Alpen Firne,

Umleuchte mir Begeisterung,

Wenn sie zum Grab sich neigt, die Stirne.

Gedrückt hat so der Genius

Dem einundachtzigjähr′gen Greise,

Dem hehren Sophokles , noch leise

Auf Stirn und Mund den Weihekuß;

Und, während er im Morgenlicht

Sein Opfer bracht′ am Musenherde,

Noch auf den Lippen ein Gedicht,

Ward er entrückt von dieser Erde.