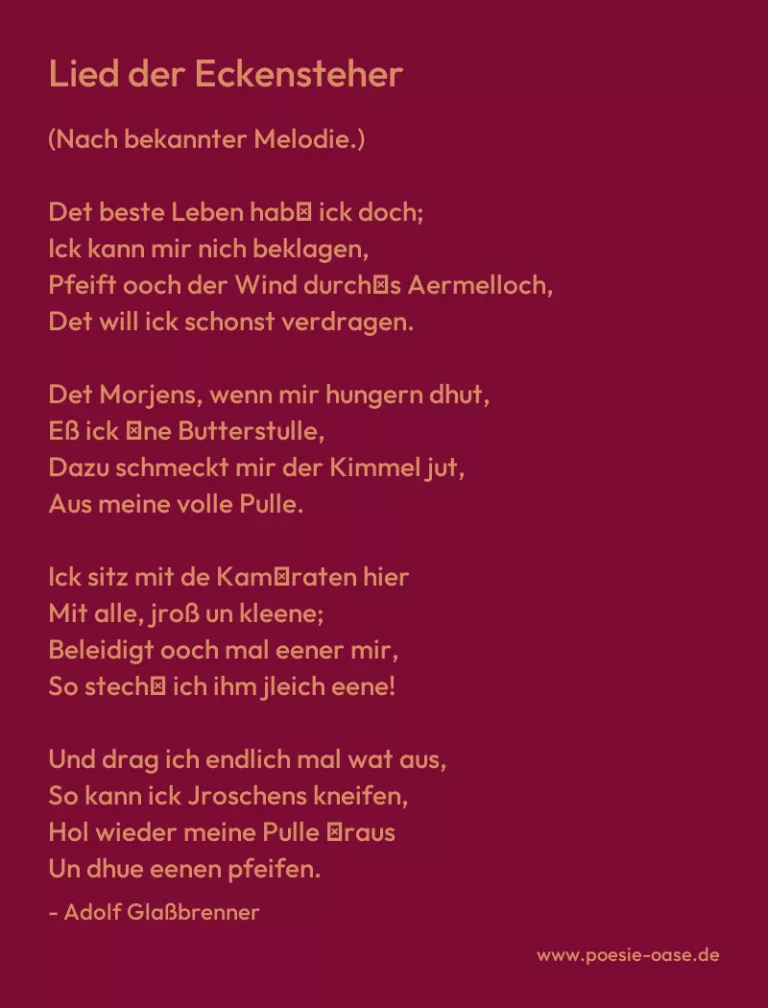

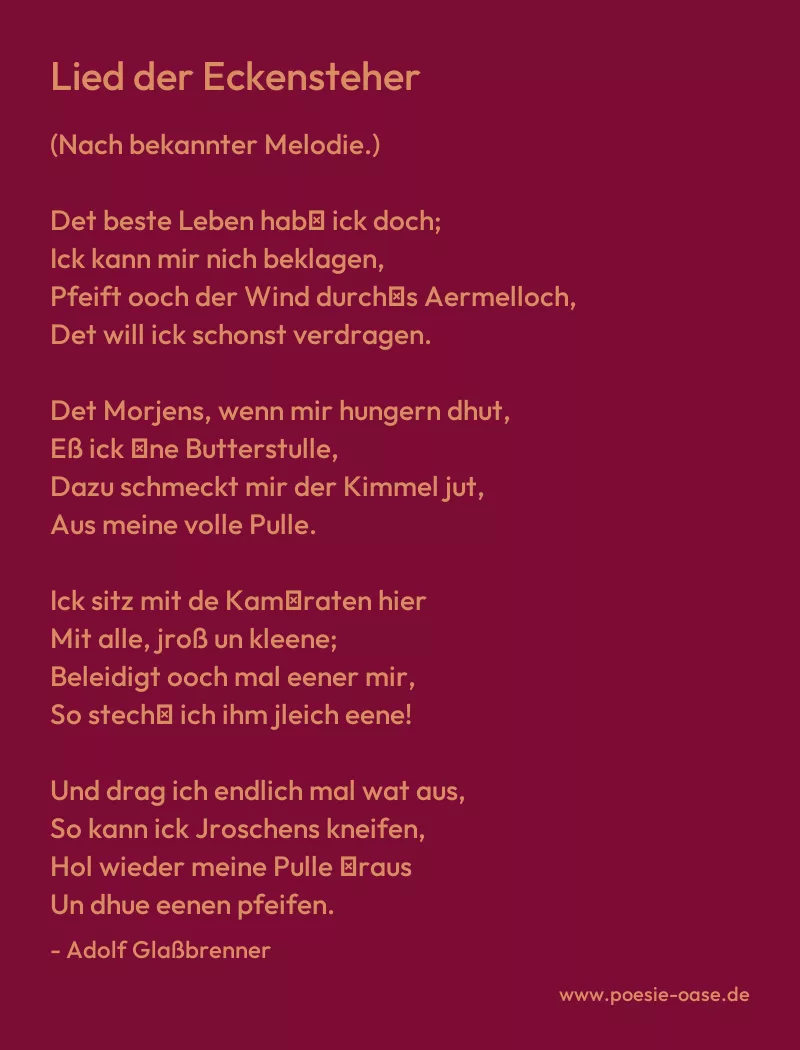

Lied der Eckensteher

(Nach bekannter Melodie.)

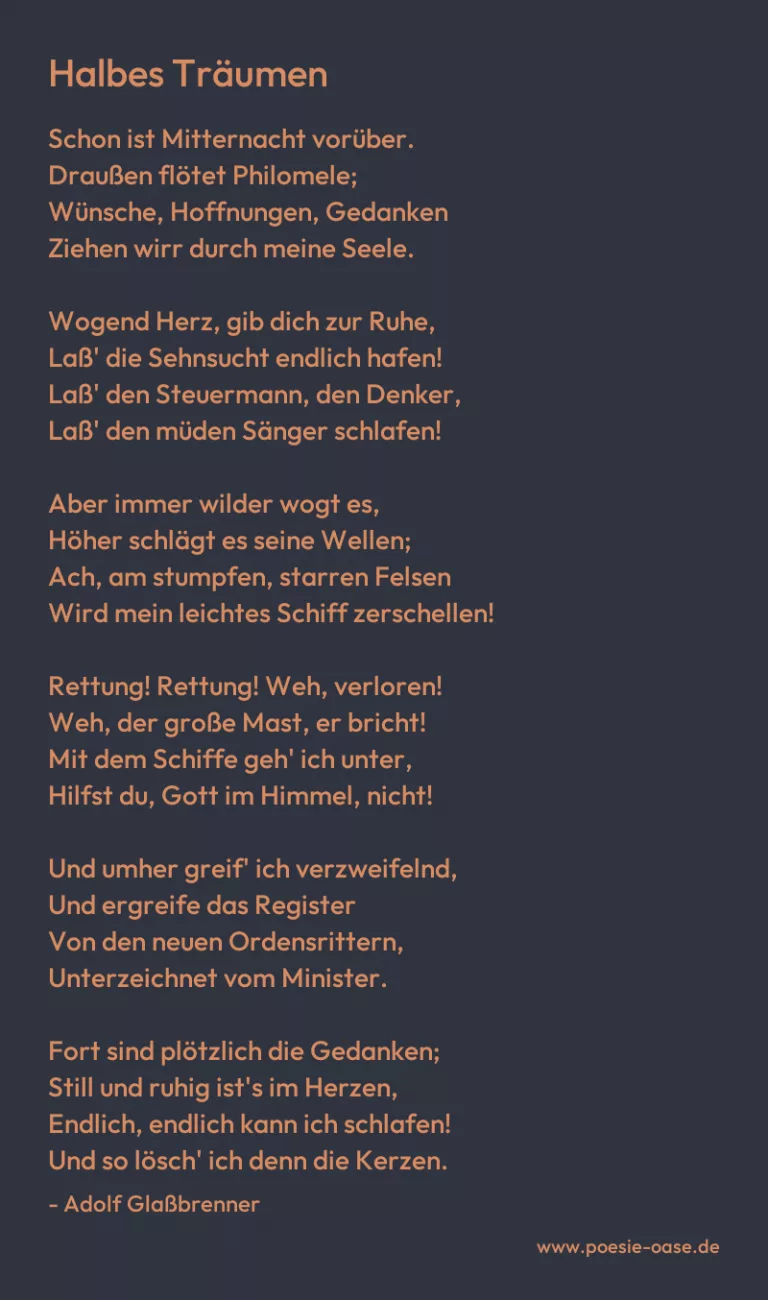

Det beste Leben hab′ ick doch;

Ick kann mir nich beklagen,

Pfeift ooch der Wind durch′s Aermelloch,

Det will ick schonst verdragen.

Det Morjens, wenn mir hungern dhut,

Eß ick ′ne Butterstulle,

Dazu schmeckt mir der Kimmel jut,

Aus meine volle Pulle.

Ick sitz mit de Kam′raten hier

Mit alle, jroß un kleene;

Beleidigt ooch mal eener mir,

So stech′ ich ihm jleich eene!

Und drag ich endlich mal wat aus,

So kann ick Jroschens kneifen,

Hol wieder meine Pulle ′raus

Un dhue eenen pfeifen.

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Lied der Eckensteher“ von Adolf Glaßbrenner ist eine humorvolle und sozialkritische Darstellung des Lebens eines einfachen Menschen, der sich in seiner bescheidenen Existenz eingerichtet hat und diese sogar zu genießen scheint. Der Text wird in der für Glaßbrenner typischen Berliner Mundart verfasst, was zur Authentizität und zur Verortung des Gedichts im urbanen Milieu beiträgt. Es vermittelt eine gewisse Resignation, die sich mit einer trotzigen Lebensfreude mischt, die sich in den einfachen Freuden des Alltags manifestiert.

Die erste Strophe beschreibt die Zufriedenheit des Erzählers, der sich nicht beklagt, selbst wenn der Wind durch die Ärmel seines Mantels pfeift. Dies deutet auf Armut und bescheidene Lebensumstände hin, die jedoch vom Erzähler akzeptiert werden. Die Betonung auf der Fähigkeit, Widrigkeiten zu ertragen, signalisiert eine gewisse Haltung der Resignation, aber auch der Unverwüstlichkeit. Die folgenden Strophen zeichnen ein Bild von einfachen Freuden: ein Butterbrot zum Frühstück, ein Schluck Kümmel aus der Flasche und die Geselligkeit mit seinen „Kam’raten“.

Die dritte Strophe offenbart eine etwas rauhere Seite der dargestellten Lebenswelt. Die Bereitschaft, sich bei Beleidigungen zu wehren, zeugt von einer Kultur der Direktheit und der körperlichen Auseinandersetzung. Dies ist ein Hinweis auf die soziale Realität der unteren Schichten im Berlin des 19. Jahrhunderts, in der Konflikte oft unmittelbar und handgreiflich ausgetragen wurden. Dennoch wird diese „Gewalttätigkeit“ auf eine humoristische Weise dargestellt, was die Schwere der Situation abmildert.

Die letzte Strophe greift die Thematik der Zufriedenheit und des Genusses wieder auf. Wenn der Erzähler „endlich mal wat aus“ (vermutlich etwas Geld) hat, kann er „Jroschens kneifen“, also Frauen ansprechen, und sich erneut mit der Flasche trösten. Dies unterstreicht das einfache, aber erfüllte Leben, das der Erzähler führt, indem er die kleinen Freuden des Alltags genießt und sich mit ihnen begnügt. Glaßbrenners Gedicht ist somit eine Mischung aus sozialer Beobachtung, Humor und einer gewissen Lebensphilosophie der Bescheidenheit und des Genusses, die mit einem Augenzwinkern dargeboten wird.

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.