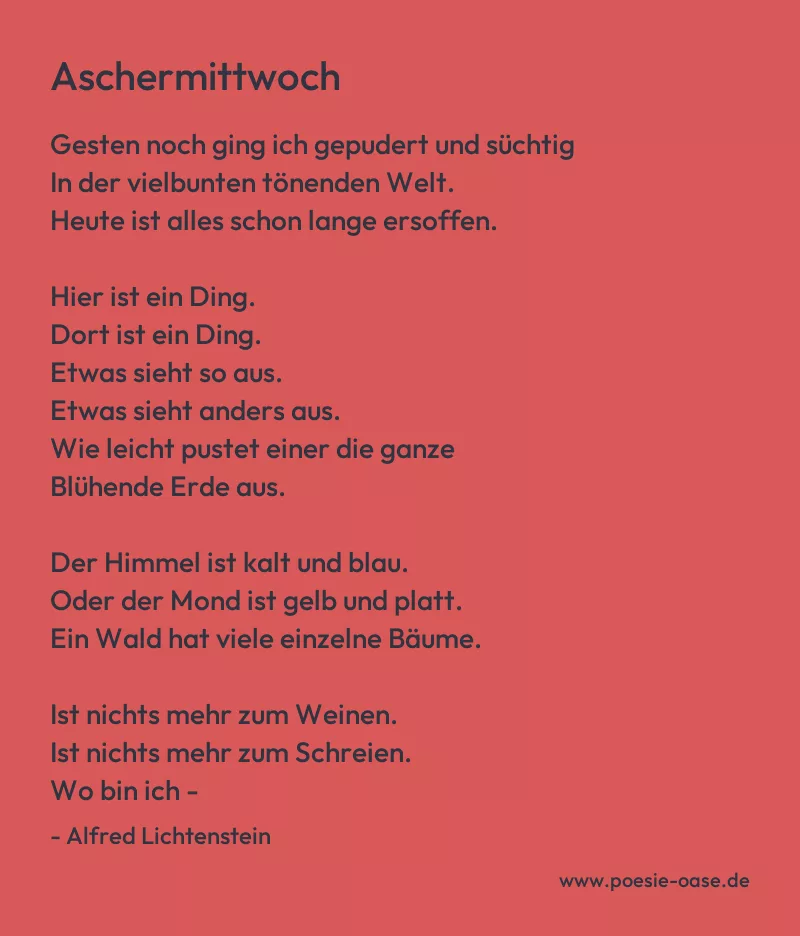

Aschermittwoch

Gesten noch ging ich gepudert und süchtig

In der vielbunten tönenden Welt.

Heute ist alles schon lange ersoffen.

Hier ist ein Ding.

Dort ist ein Ding.

Etwas sieht so aus.

Etwas sieht anders aus.

Wie leicht pustet einer die ganze

Blühende Erde aus.

Der Himmel ist kalt und blau.

Oder der Mond ist gelb und platt.

Ein Wald hat viele einzelne Bäume.

Ist nichts mehr zum Weinen.

Ist nichts mehr zum Schreien.

Wo bin ich –

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Aschermittwoch“ von Alfred Lichtenstein ist ein Ausdruck tiefgreifender Leere und Entfremdung, der die Zerrissenheit des lyrischen Ichs in einer Welt ohne Halt und Orientierung offenbart. Der Titel deutet auf einen Zustand der Reinigung und des Neuanfangs, der hier jedoch in ein Vakuum der Hoffnungslosigkeit mündet. Das Gedicht zeichnet das Bild einer verstummten Existenz, in der die einst so lebendige Welt in Nichts zerfällt.

Die ersten Verse beschreiben einen Zustand der Vergangenheit, in der das lyrische Ich „gepudert und süchtig“ in einer „vielbunten tönenden Welt“ lebte. Diese Welt, die von äußeren Reizen und Sinnesfreuden geprägt war, scheint nun durch das „ersoffen“ ins Nichts verschwunden zu sein. Die Wiederholung von „Hier ist ein Ding. / Dort ist ein Ding.“ drückt die Entfremdung des Ichs von seiner Umgebung aus. Die Dinge sind isoliert, ohne Bezug zueinander oder zum lyrischen Ich. Der Verlust der Beziehung zur Welt wird durch die fehlende Einheit der Wahrnehmung verstärkt. Das Ich ist unfähig, eine sinnstiftende Ordnung in seiner Umwelt zu erkennen.

In der zweiten Hälfte des Gedichts wird die Leere weiter vertieft. Die Natur wird als kalt und gleichgültig wahrgenommen: „Der Himmel ist kalt und blau. / Oder der Mond ist gelb und platt.“ Auch der Wald, Symbol für Wachstum und Leben, wird auf seine einzelnen Bäume reduziert, was die Auflösung von Komplexität in elementare Einzelteile verdeutlicht. Die kurzen, abgehackten Sätze und der Verzicht auf jegliche Emotion in der Beschreibung unterstreichen die Gefühlskälte und die innere Erstarrung des lyrischen Ichs.

Der Höhepunkt der Entfremdung wird durch die abschließenden Zeilen erreicht: „Ist nichts mehr zum Weinen. / Ist nichts mehr zum Schreien. / Wo bin ich -“. Die Sprachlosigkeit und das Fehlen von emotionaler Reaktion verdeutlichen die tiefe Isolation des Ichs. Die Frage nach dem „Wo“ ist ein verzweifelter Versuch, sich in einer Welt zu verorten, die keine Orientierung mehr bietet. Das Gedicht endet offen, ohne Hoffnung auf eine mögliche Lösung. Es ist ein Moment des Innehaltens, ein Ausdruck der Verlorenheit, der die existenzielle Leere in den Vordergrund rückt.

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.