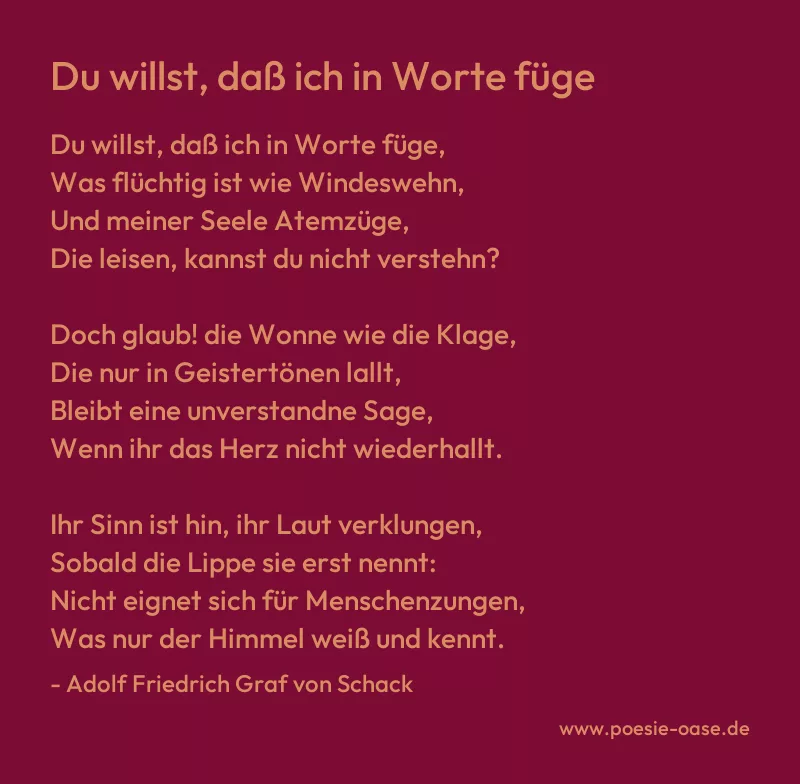

Du willst, daß ich in Worte füge

Du willst, daß ich in Worte füge,

Was flüchtig ist wie Windeswehn,

Und meiner Seele Atemzüge,

Die leisen, kannst du nicht verstehn?

Doch glaub! die Wonne wie die Klage,

Die nur in Geistertönen lallt,

Bleibt eine unverstandne Sage,

Wenn ihr das Herz nicht wiederhallt.

Ihr Sinn ist hin, ihr Laut verklungen,

Sobald die Lippe sie erst nennt:

Nicht eignet sich für Menschenzungen,

Was nur der Himmel weiß und kennt.

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Du willst, daß ich in Worte füge“ von Adolf Friedrich Graf von Schack reflektiert über die Unmöglichkeit, tiefe, innere Gefühle und Erfahrungen in Worte zu fassen. Der Dichter thematisiert die Grenzen der Sprache und die Kluft zwischen dem Erleben und dem Ausdruck, was die Kernbotschaft des Gedichts ausmacht. Es stellt die Frage, ob es möglich ist, die flüchtigen und schwer fassbaren Empfindungen der Seele adäquat zu beschreiben.

Der erste Teil des Gedichts betont die Flüchtigkeit der Gefühle, verglichen mit dem „Windeswehn“. Die Anforderung, diese in Worte zu fassen, wird als problematisch dargestellt. Die „Atemzüge“ der Seele, die feinen und subtilen Emotionen, sind für den Adressaten, der die Worte hören möchte, unzugänglich. Dies deutet auf eine mangelnde Fähigkeit zur Empathie oder zum Verständnis der inneren Welt des Dichters hin. Das Gedicht thematisiert somit die Einsamkeit des Erlebens und die Schwierigkeit, sich anderen mitzuteilen.

Der zweite Teil des Gedichts vertieft diese Thematik. Die „Wonne“ und die „Klage“, also die positiven und negativen Emotionen, die im Gedicht angesprochen werden, bleiben unverständlich, wenn sie nicht vom Herzen des Empfängers wiedergespiegelt werden. Dies unterstreicht die Bedeutung von Empathie und innerer Resonanz. Das Gedicht argumentiert, dass wahre Erkenntnis und Verständnis nur durch eine innere, gefühlsmäßige Verbindung entstehen können, nicht durch die reine Vermittlung von Worten.

Der abschließende Teil des Gedichts verstärkt die These. Der Sinn der Gefühle geht verloren, sobald sie in Worte gefasst werden. Nur der Himmel, als Metapher für das Göttliche oder das Unendliche, scheint diese komplexen Erfahrungen zu verstehen. Der Mensch, mit seiner begrenzten Sprachfähigkeit, kann derart tiefgründige Erkenntnisse nicht vollends erfassen oder vermitteln. Das Gedicht ist somit eine Reflexion über die Grenzen des menschlichen Verständnisses und die Unzulänglichkeit der Sprache, die eine vollständige Kommunikation unmöglich macht.

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.