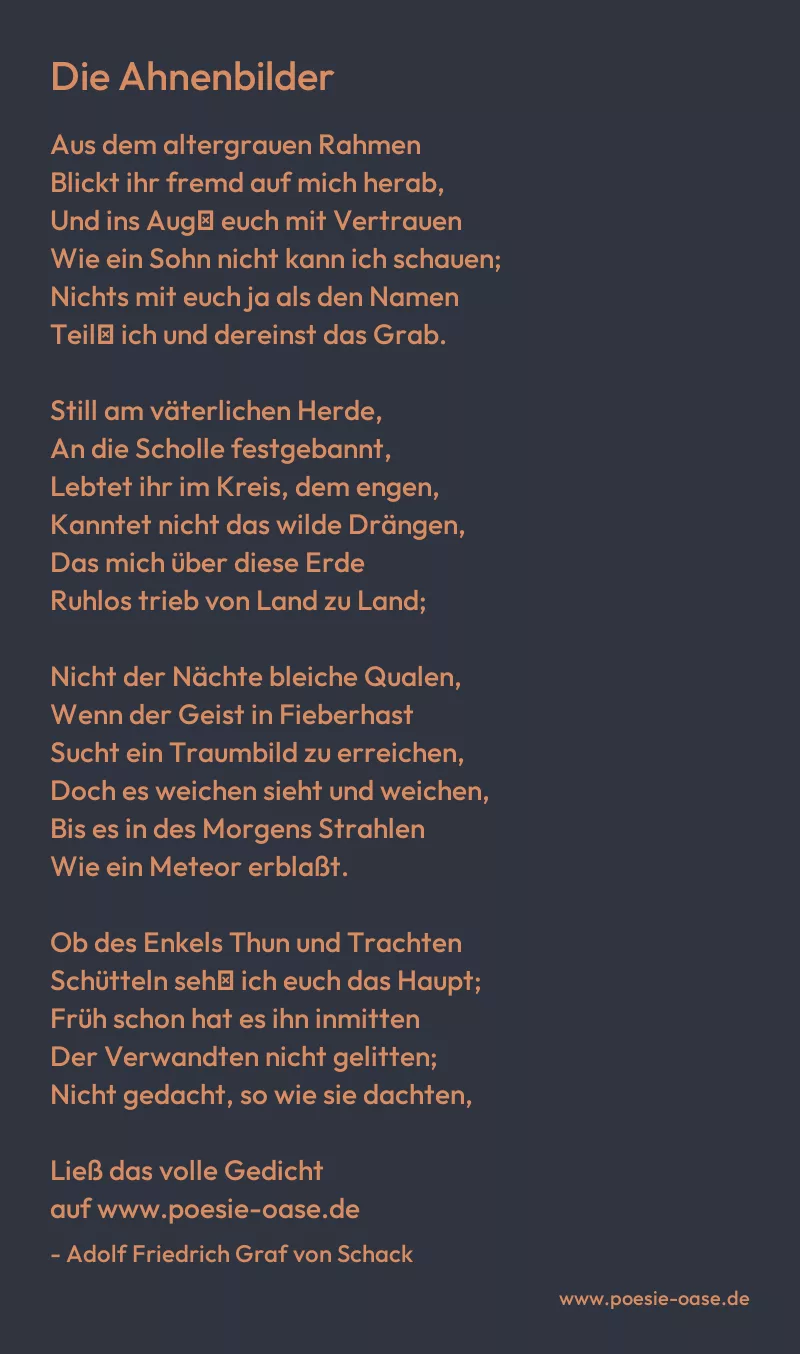

Aus dem altergrauen Rahmen

Blickt ihr fremd auf mich herab,

Und ins Aug′ euch mit Vertrauen

Wie ein Sohn nicht kann ich schauen;

Nichts mit euch ja als den Namen

Teil′ ich und dereinst das Grab.

Still am väterlichen Herde,

An die Scholle festgebannt,

Lebtet ihr im Kreis, dem engen,

Kanntet nicht das wilde Drängen,

Das mich über diese Erde

Ruhlos trieb von Land zu Land;

Nicht der Nächte bleiche Qualen,

Wenn der Geist in Fieberhast

Sucht ein Traumbild zu erreichen,

Doch es weichen sieht und weichen,

Bis es in des Morgens Strahlen

Wie ein Meteor erblaßt.

Ob des Enkels Thun und Trachten

Schütteln seh′ ich euch das Haupt;

Früh schon hat es ihn inmitten

Der Verwandten nicht gelitten;

Nicht gedacht, so wie sie dachten,

Hat er, noch wie sie geglaubt.

Wert der Mühn schien ihm nur eines –

Durch ein Werk, von ihm vollbracht,

In der Menschen Angedenken

Seinen Namen einzusenken,

Daß er fernhin lichten Scheines

Strahle durch der Zeiten Nacht.

Alpengipfel, nie erstiegen,

Lockten ihn zu sich empor;

Doch, kaum daß er sie erklommen,

Höher, morgenlichtumglommen,

Sah er andre Firnen liegen,

Und ein Abgrund war davor.

Aus des Abends fernsten Meeren,

Von des Ostens Purpursaum,

Dacht′ er heim den Schatz zu bringen;

Doch vergebens war sein Ringen,

Und, im Auge heiße Zähren,

Sagt er sich: Es war ein Traum.

Bald den Särgen seiner Väter

Wird nun seiner eingereiht,

Und, wie in der Jahre Rollen

Eure Namen längst verschollen,

Nur um ein′ge Tage später

Deckt auch ihn Vergessenheit.