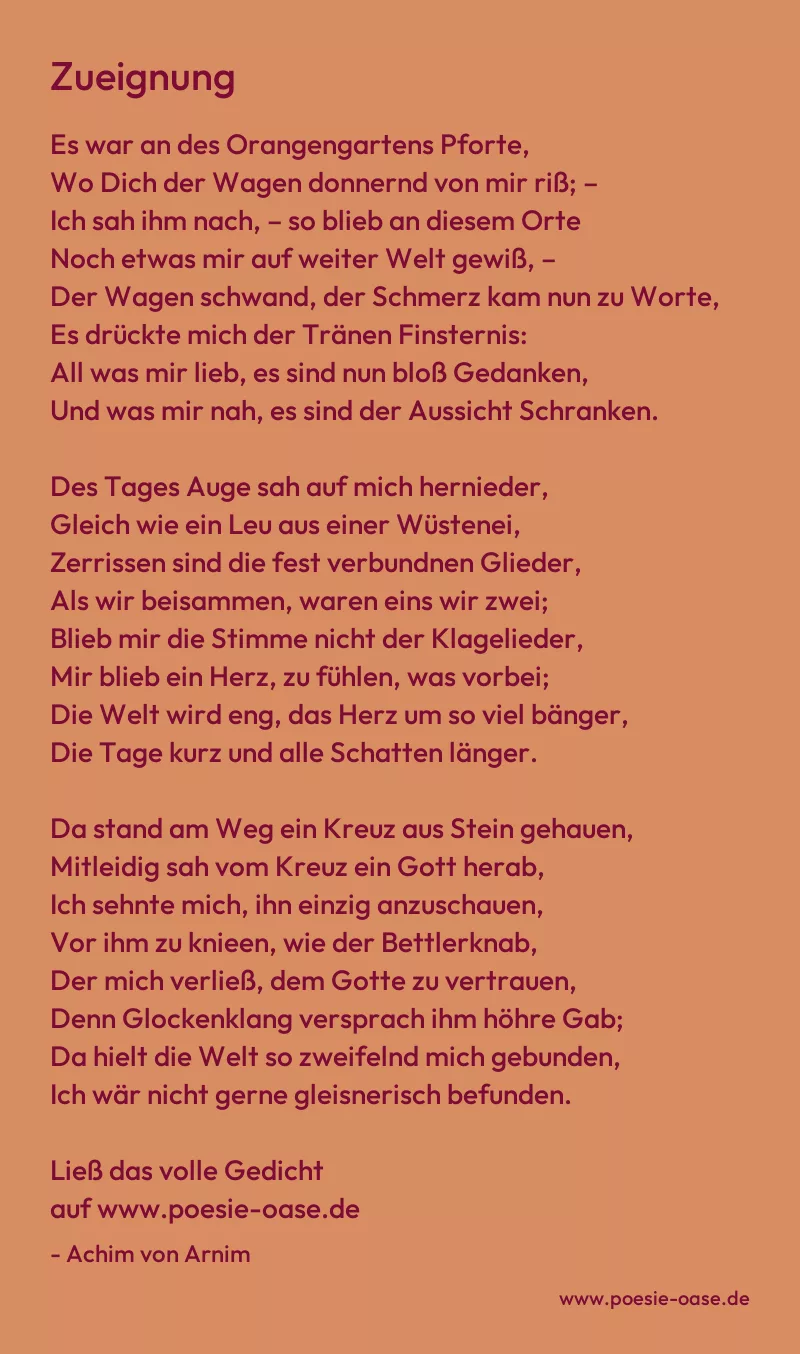

Es war an des Orangengartens Pforte,

Wo Dich der Wagen donnernd von mir riß; –

Ich sah ihm nach, – so blieb an diesem Orte

Noch etwas mir auf weiter Welt gewiß, –

Der Wagen schwand, der Schmerz kam nun zu Worte,

Es drückte mich der Tränen Finsternis:

All was mir lieb, es sind nun bloß Gedanken,

Und was mir nah, es sind der Aussicht Schranken.

Des Tages Auge sah auf mich hernieder,

Gleich wie ein Leu aus einer Wüstenei,

Zerrissen sind die fest verbundnen Glieder,

Als wir beisammen, waren eins wir zwei;

Blieb mir die Stimme nicht der Klagelieder,

Mir blieb ein Herz, zu fühlen, was vorbei;

Die Welt wird eng, das Herz um so viel bänger,

Die Tage kurz und alle Schatten länger.

Da stand am Weg ein Kreuz aus Stein gehauen,

Mitleidig sah vom Kreuz ein Gott herab,

Ich sehnte mich, ihn einzig anzuschauen,

Vor ihm zu knieen, wie der Bettlerknab,

Der mich verließ, dem Gotte zu vertrauen,

Denn Glockenklang versprach ihm höhre Gab;

Da hielt die Welt so zweifelnd mich gebunden,

Ich wär nicht gerne gleisnerisch befunden.

Da stürzt ich mich ins grüne Meer der Bäume,

Das neben mir im Morgenwind gerauscht,

Derselbe Geist erfüllte diese Räume,

Der dort am Kreuze meinen Schmerz belauscht,

Und daß ich nichts von seiner Gunst versäume,

Die Andacht hat die Bilder leicht vertauscht;

Ein reiner Dienst hält Kirche im Gemüte,

Der Geist sich offenbart in Frucht und Blüte.

So fand ich′s dort bei den Orangenreihen.

Der Gärtner pflückte schon die Blut und Frucht,

Den Vogel hört ich drüber ziehend schreien,

Der Deines Wagens Spuren sehnlich sucht,

Was uns gemeinsam freute unter Maien,

Es zieht Dir nach mit dieses Jahres Flucht,

Die Sehnsucht strahlt manch Bild in meine Seele;

Wem teil ich′s mit, was mich erfreu und quäle?

Es war ein Helm von altem, rost′gen Eisen,

Worin der Gärtner seine Frucht gepflückt,

Manch schwerer Hieb ließ sich darauf noch weisen,

Doch schwerer hat ihn schöne Frucht gedrückt;

So mußt der Helm vor meinen Augen reißen,

Der fest geschmiedet schien und reich beglückt:

Der alten Waffen schwer errungner Segen,

Und schöner Künste Frucht, läßt sich nicht hegen.

Gleichgültig ließ der Gärtner sie da fallen,

Die schöne Frucht, er hatte deren viel,

Da hört ich sie am Boden tönend schallen

Und Schellen schmetterten mit leichtem Spiel;

Ich fand das Tamburin mit Wohlgefallen,

Das unten lag, worauf sie tönend fiel,

Das Schöne ist auf Erden unverloren,

Es klingt zur rechten Zeit, den rechten Ohren.

Es ist so schön in andern sich verlieren,

Und alles klinget dann erhöht zurück,

So mag die Frucht das Tamburin gern zieren,

Das Tamburin bewahrt mit Klang dies Glück,

Ein Schrecken ist der Klang den wilden Tieren

Und ich bewahr die Frucht vor Wintertück;

Dir reich ich beide, die ich so gefunden.

O liebe beide, die mein Glück verbunden.

Wenn wir vereint zum Tempel wieder steigen,

Wer scheidet dann, was jedem lieb am Rhein,

All was uns lieb, das wird sich unser zeigen!

Wird Dir die Frucht des Gartens lieblich sein,

So ist sie ohne Zueignung Dir eigen

Und wird in Deiner Lust dann doppelt mein;

Des Fernen Trost mußt Du mit Lust nun lesen,

Denn mir gilt nichts, was mir allein gewesen.