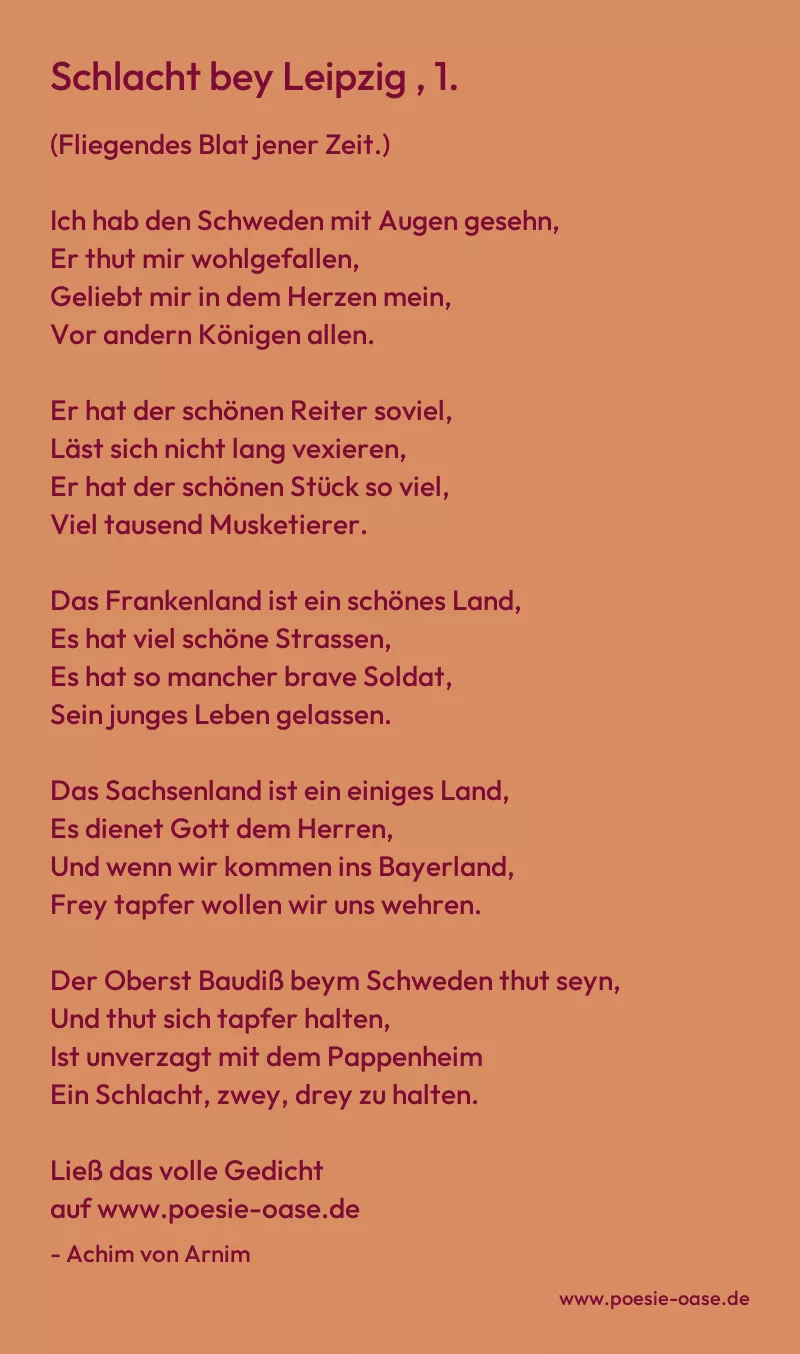

(Fliegendes Blat jener Zeit.)

Ich hab den Schweden mit Augen gesehn,

Er thut mir wohlgefallen,

Geliebt mir in dem Herzen mein,

Vor andern Königen allen.

Er hat der schönen Reiter soviel,

Läst sich nicht lang vexieren,

Er hat der schönen Stück so viel,

Viel tausend Musketierer.

Das Frankenland ist ein schönes Land,

Es hat viel schöne Strassen,

Es hat so mancher brave Soldat,

Sein junges Leben gelassen.

Das Sachsenland ist ein einiges Land,

Es dienet Gott dem Herren,

Und wenn wir kommen ins Bayerland,

Frey tapfer wollen wir uns wehren.

Der Oberst Baudiß beym Schweden thut seyn,

Und thut sich tapfer halten,

Ist unverzagt mit dem Pappenheim

Ein Schlacht, zwey, drey zu halten.

Der Tilly hat ein Garn gespannt,

Es wird ihm bald zerreissen,

Der Schwede ist bekannt im Land,

Wohl in dem Lande Meissen.

Mit ihren Karthaunen und Stücken groß,

So tapfer thun unter sie krachen,

Und geben dem Garn so manchen Stoß,

Daß alle Fäden brachen.

Der Tilly ins Land zu Meissen zog,

Er freut sich sehr von Herzen,

Und wie er wieder weichen muß,

Thät er sich sehr entsetzen.

Nun weiß ich noch ein Cavallier

Der wird genannt der Holke,

Vom spanschen Wein und Malvasier

Da kriegte er die Kolke.

Das Confeckt wohl vergiftet war,

Ich thus mit Wahrheit sagen,

Der Schwed dem Tilly schor den Bart,

Und aus dem Land thut jagen.

Wie liefen die Krabaten davon,

Dazu die Welschen Brüder:

»Ade Leipzig behalt deine Mahlzeit,

Zu dir komm ich nicht wieder.«

Also hat dieses Lied ein End,

Das sey zu Ehren gesungen

Dem König in Schweden gar behend,

Der Tilly ist ihm entsprungen.