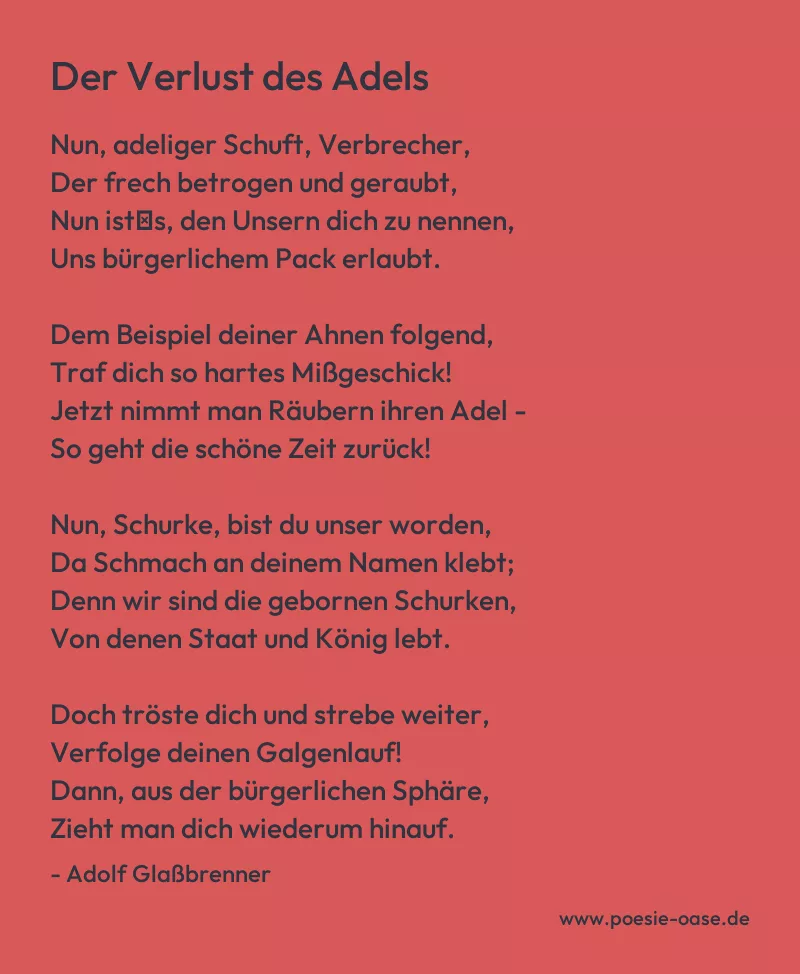

Der Verlust des Adels

Nun, adeliger Schuft, Verbrecher,

Der frech betrogen und geraubt,

Nun ist′s, den Unsern dich zu nennen,

Uns bürgerlichem Pack erlaubt.

Dem Beispiel deiner Ahnen folgend,

Traf dich so hartes Mißgeschick!

Jetzt nimmt man Räubern ihren Adel –

So geht die schöne Zeit zurück!

Nun, Schurke, bist du unser worden,

Da Schmach an deinem Namen klebt;

Denn wir sind die gebornen Schurken,

Von denen Staat und König lebt.

Doch tröste dich und strebe weiter,

Verfolge deinen Galgenlauf!

Dann, aus der bürgerlichen Sphäre,

Zieht man dich wiederum hinauf.

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Der Verlust des Adels“ von Adolf Glaßbrenner ist eine bissige Satire, die sich mit dem Niedergang des Adels und dem Aufstieg des Bürgertums auseinandersetzt. Es nutzt eine ironische und spöttische Sprache, um die vermeintliche moralische Verdorbenheit des Adels anzuprangern und die gesellschaftlichen Veränderungen der Zeit zu reflektieren.

In den ersten Strophen wird der Adlige direkt angesprochen und als „Schuft“ und „Verbrecher“ beschimpft, der durch Betrug und Raub zu seinem Reichtum gekommen ist. Die Ironie liegt darin, dass nun, da der Adel an Macht verliert, der Bürger sich erlaubt, den ehemaligen Herrschern auf Augenhöhe zu begegnen. Die Zeile „So geht die schöne Zeit zurück!“ deutet auf eine Sehnsucht nach vergangenen, vermeintlich besseren Zeiten hin, die aber aus der Sicht des Autors ungerecht waren. Die Verwendung des Wortes „Räubern“ für den Adel verdeutlicht Glaßbrenners Abneigung gegen die adlige Klasse.

Die dritte Strophe offenbart die bittere Wahrheit des Wandels. Der Angeklagte, nun ein „Schurke“, gehört den Bürgern, da er durch seine Verbrechen nun in ihre Sphäre eingeordnet wird. Der Autor entlarvt die Heuchelei, indem er behauptet, dass die Bürger selbst die „geborenen Schurken“ seien, von denen Staat und König leben. Dies ist eine Anspielung auf die Korruption und Ungerechtigkeit, die im politischen System herrschten, und deutet darauf hin, dass die moralischen Unterschiede zwischen Adel und Bürgertum möglicherweise gar nicht so groß sind.

Die letzte Strophe schließt mit einer zynischen Ermutigung. Der Verlierer wird aufgefordert, seinen „Galgenlauf“ fortzusetzen, was bedeutet, dass er weiterhin kriminellen Aktivitäten nachgehen soll. Die paradoxe Wendung, dass er dadurch aus der bürgerlichen Sphäre „wiederum hinaufgezogen“ wird, spielt auf die Möglichkeit an, dass sich die Verhältnisse wieder ändern könnten und der Adel durch neue Machenschaften zu alter Macht gelangen könnte. Das Gedicht ist also nicht nur eine Abrechnung mit dem Adel, sondern auch eine Kritik an den Strukturen, die solche Ungerechtigkeiten überhaupt erst ermöglichen.

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.