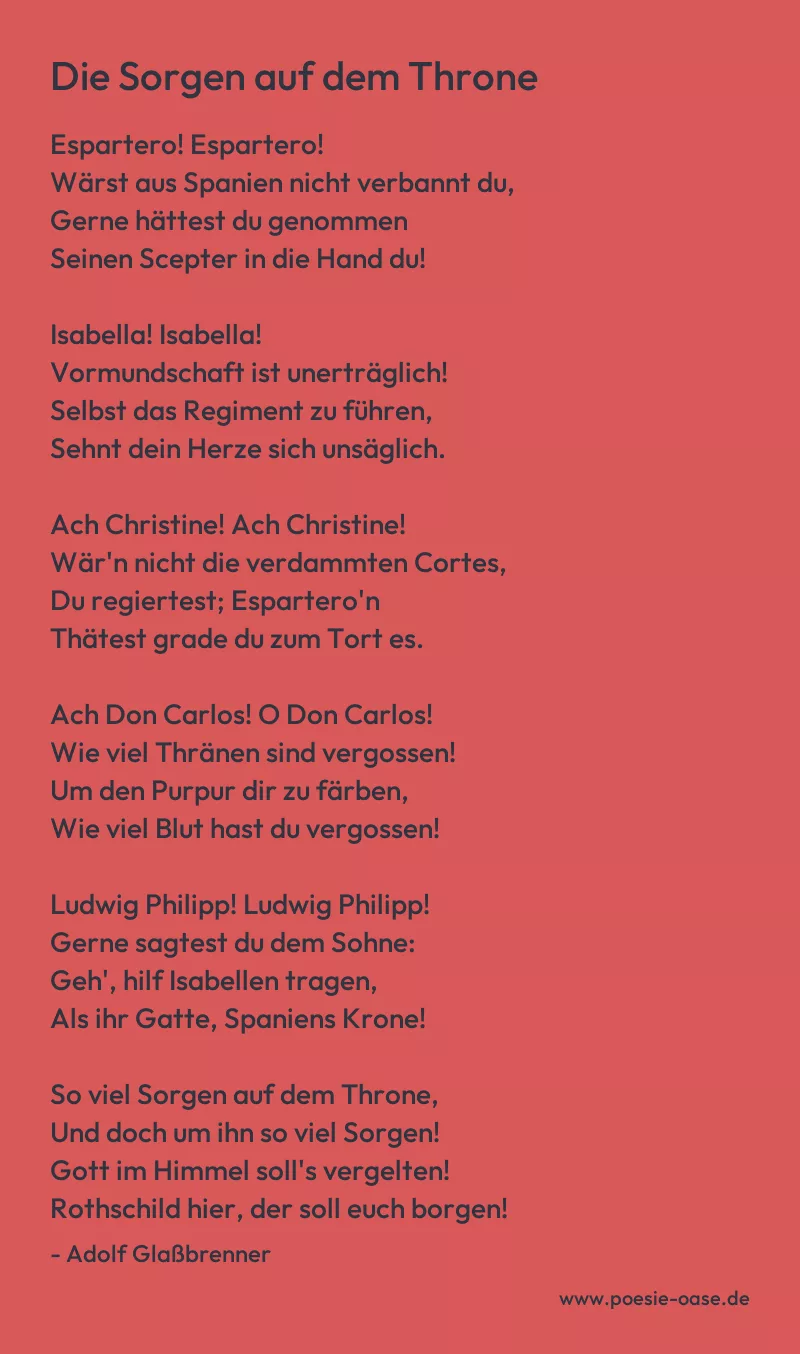

Die Sorgen auf dem Throne

Espartero! Espartero!

Wärst aus Spanien nicht verbannt du,

Gerne hättest du genommen

Seinen Scepter in die Hand du!

Isabella! Isabella!

Vormundschaft ist unerträglich!

Selbst das Regiment zu führen,

Sehnt dein Herze sich unsäglich.

Ach Christine! Ach Christine!

Wär’n nicht die verdammten Cortes,

Du regiertest; Espartero’n

Thätest grade du zum Tort es.

Ach Don Carlos! O Don Carlos!

Wie viel Thränen sind vergossen!

Um den Purpur dir zu färben,

Wie viel Blut hast du vergossen!

Ludwig Philipp! Ludwig Philipp!

Gerne sagtest du dem Sohne:

Geh‘, hilf Isabellen tragen,

Als ihr Gatte, Spaniens Krone!

So viel Sorgen auf dem Throne,

Und doch um ihn so viel Sorgen!

Gott im Himmel soll’s vergelten!

Rothschild hier, der soll euch borgen!

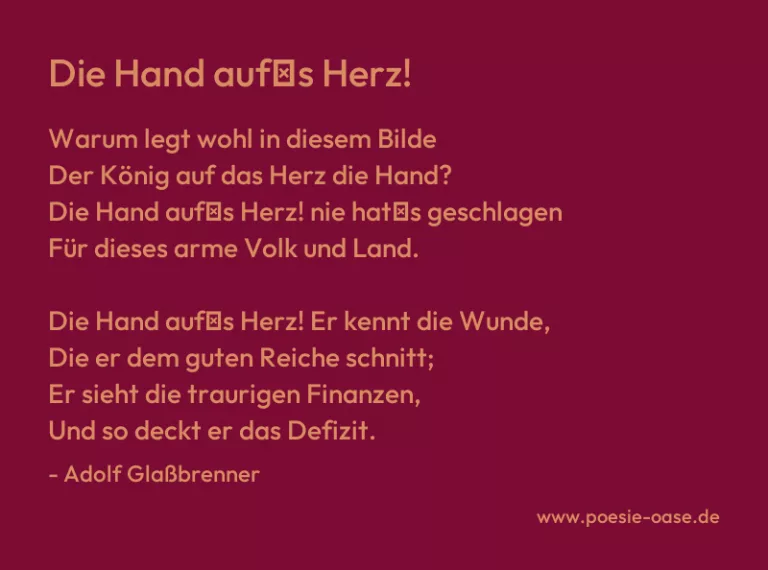

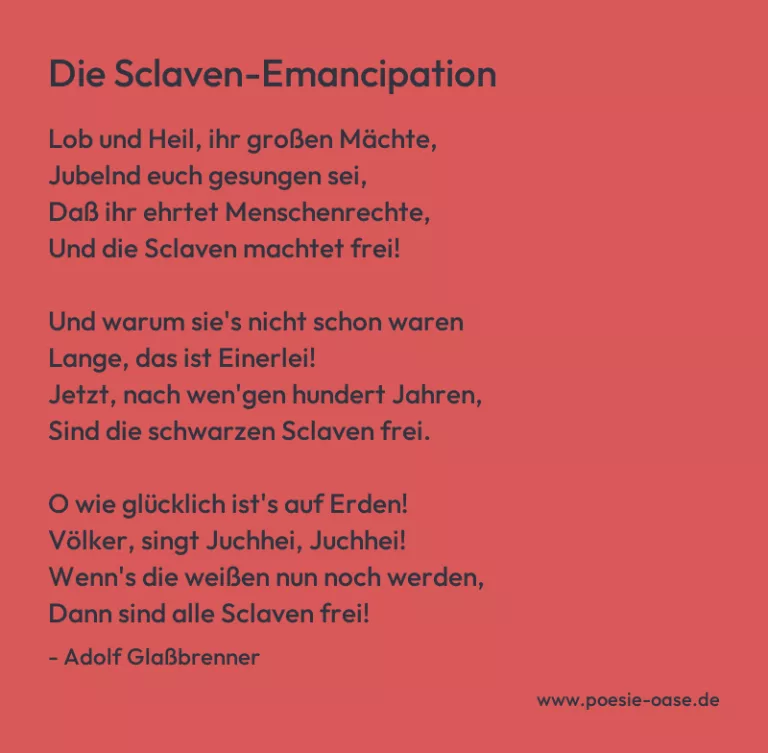

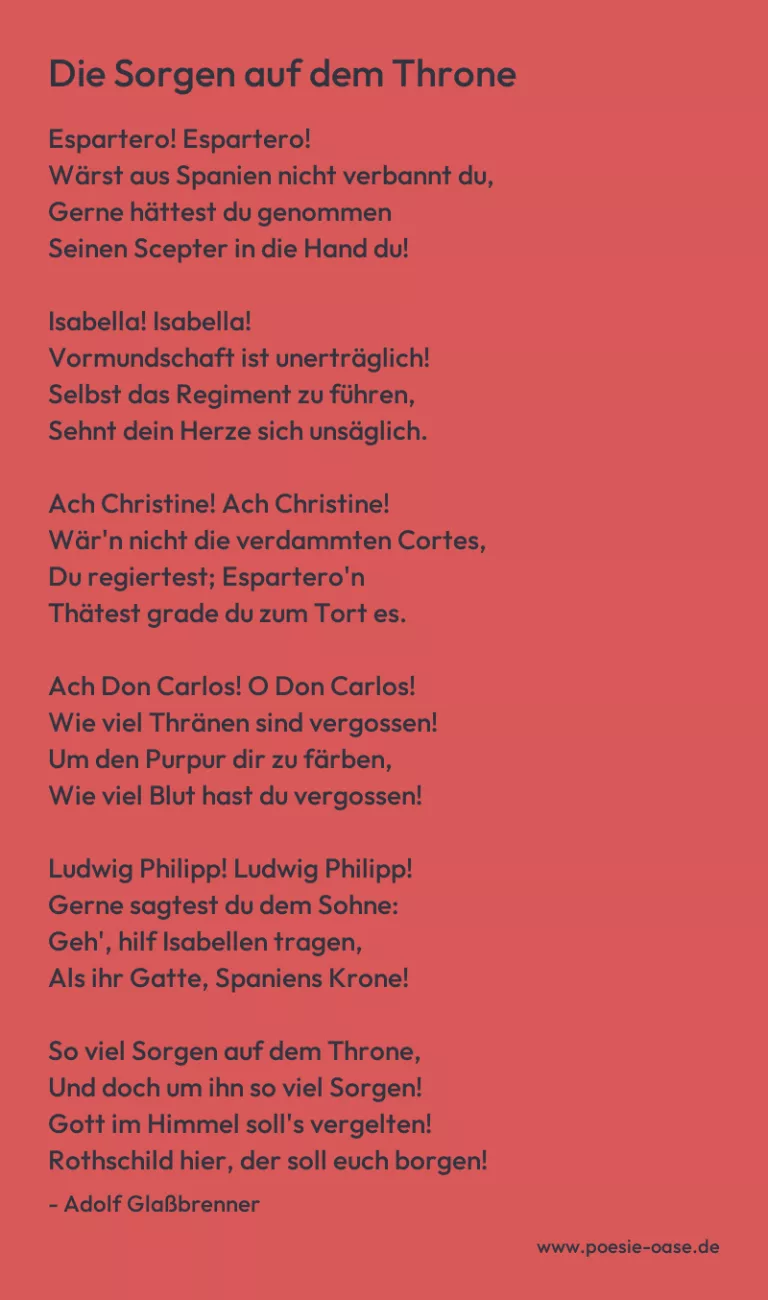

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Die Sorgen auf dem Throne“ von Adolf Glaßbrenner ist eine satirische Abrechnung mit den politischen Verhältnissen im Spanien und Frankreich der Mitte des 19. Jahrhunderts. Es zeichnet sich durch eine ironische Betrachtung der Machtkämpfe und politischen Ambitionen aus, die mit dem Thron verbunden sind. Der Autor verwendet eine dialogartige Struktur, in der er verschiedene historische Figuren direkt anspricht und ihre vermeintlichen Sehnsüchte und Sorgen hervorhebt.

Die ersten vier Strophen widmen sich den spanischen Ereignissen. Glaßbrenner ruft zuerst den verbannten General Espartero an, dem er unterstellt, dass er gerne König Spaniens wäre. Es folgen Anrufungen an Königin Isabella, die sich nach Eigenständigkeit sehnt, ihre Mutter Christine, die sich danach sehnt, die Macht zu behalten und Don Carlos, der durch Blutvergießen versuchte, den Thron zu erlangen. Durch diese Anrufung verschiedener Figuren wird die Unruhe und Instabilität des spanischen Königshauses zum Ausdruck gebracht. Die Wiederholung der Namen und die einfachen Reime verstärken den Eindruck der Bitterkeit und des Zynismus, der Glaßbrenners Haltung kennzeichnet.

Die fünfte Strophe erweitert den Blick auf Frankreich und greift die politischen Intrigen auf, indem sie Ludwig Philipp anspricht, der seinem Sohn anscheinend riet, Isabella zu heiraten und Spanien zu beherrschen. Die satirische Spitze richtet sich hier gegen die dynastischen Interessen und die damit verbundenen Machtspiele. Die sechste und letzte Strophe fasst die Quintessenz der politischen Turbulenzen zusammen. Glaßbrenner spricht von „so viel Sorgen auf dem Throne“ und kontrastiert dies mit der angeblichen Unersättlichkeit und Macht des Finanziers Rothschild. Der letzte Vers ist dabei besonders bemerkenswert, da er Rothschild, den Inbegriff des Kapitalismus, als den einzigen Protagonisten vorstellt, dem die Sorgen der Herrschenden egal sind, und der letztendlich von den politischen Ereignissen profitiert.

Insgesamt ist das Gedicht eine beißende Kritik an den politischen Machthabern und ihren Intrigen. Es zeigt die Hybris der Könige und die Korruption der Zeit. Glaßbrenners Satire ist geprägt von einem Gefühl der Enttäuschung und des Spottes, der sich gegen die politischen Eliten richtet, und offenbart zugleich die allgemeine Verzweiflung über die sozialen und politischen Zustände. Die einfache, fast volkstümliche Sprache trägt zur Effektivität der Kritik bei und macht die Botschaft für ein breites Publikum zugänglich.

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.