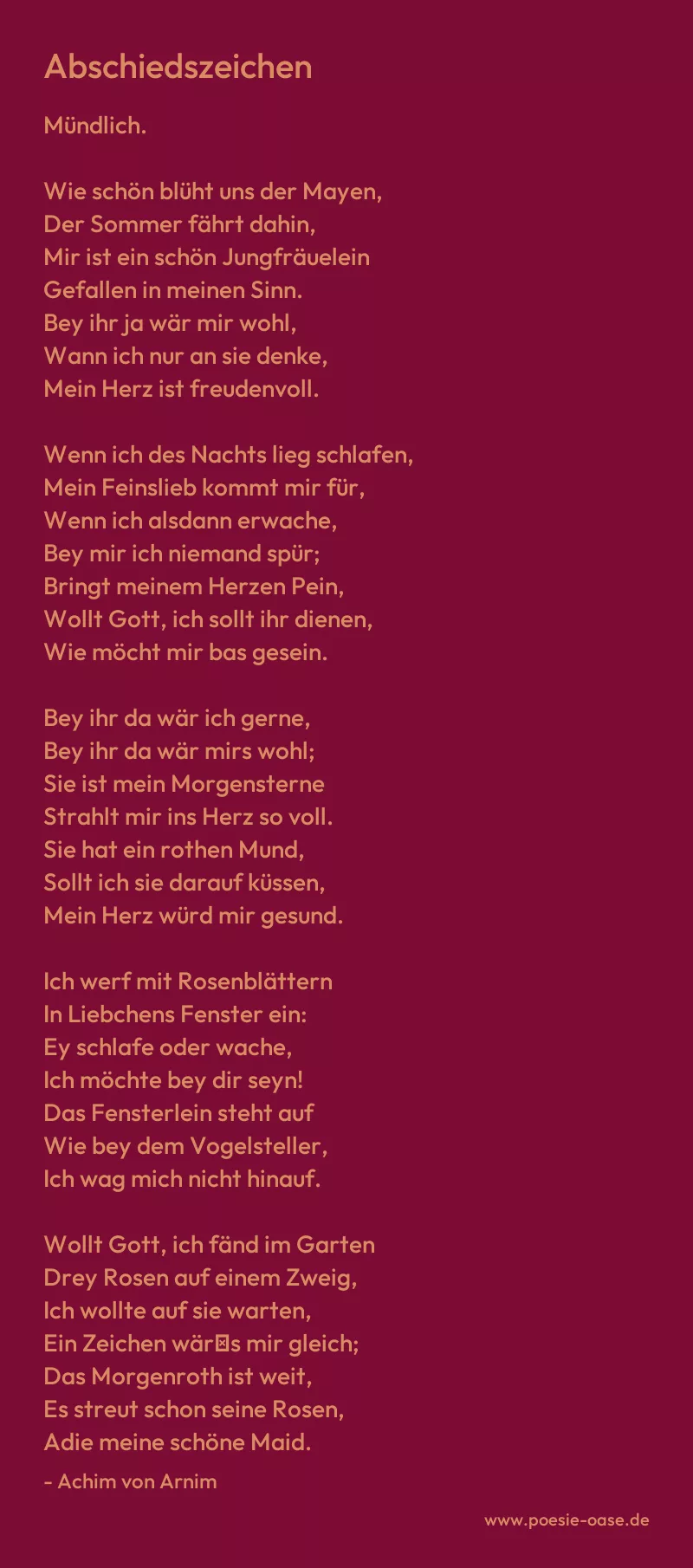

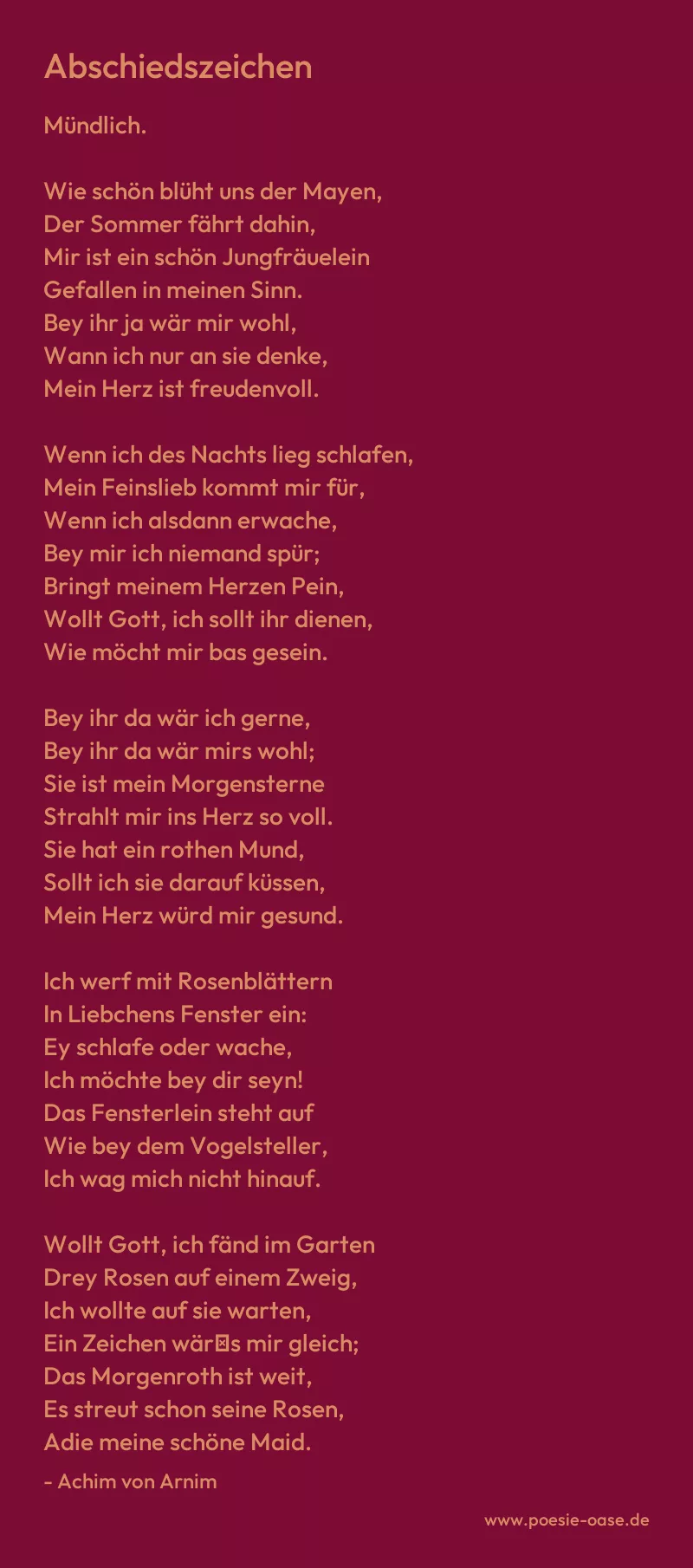

Abschiedszeichen

Mündlich.

Wie schön blüht uns der Mayen,

Der Sommer fährt dahin,

Mir ist ein schön Jungfräuelein

Gefallen in meinen Sinn.

Bey ihr ja wär mir wohl,

Wann ich nur an sie denke,

Mein Herz ist freudenvoll.

Wenn ich des Nachts lieg schlafen,

Mein Feinslieb kommt mir für,

Wenn ich alsdann erwache,

Bey mir ich niemand spür;

Bringt meinem Herzen Pein,

Wollt Gott, ich sollt ihr dienen,

Wie möcht mir bas gesein.

Bey ihr da wär ich gerne,

Bey ihr da wär mirs wohl;

Sie ist mein Morgensterne

Strahlt mir ins Herz so voll.

Sie hat ein rothen Mund,

Sollt ich sie darauf küssen,

Mein Herz würd mir gesund.

Ich werf mit Rosenblättern

In Liebchens Fenster ein:

Ey schlafe oder wache,

Ich möchte bey dir seyn!

Das Fensterlein steht auf

Wie bey dem Vogelsteller,

Ich wag mich nicht hinauf.

Wollt Gott, ich fänd im Garten

Drey Rosen auf einem Zweig,

Ich wollte auf sie warten,

Ein Zeichen wär′s mir gleich;

Das Morgenroth ist weit,

Es streut schon seine Rosen,

Adie meine schöne Maid.

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Abschiedszeichen“ von Achim von Arnim ist eine romantische Liebeserklärung, die von Sehnsucht, Zuneigung und dem Schmerz des Abschieds geprägt ist. Der Sprecher, vermutlich ein junger Mann, drückt seine tiefe Liebe und Bewunderung für ein „Jungfräuelein“ aus. Er beschreibt seine Gefühle in verschiedenen Tageszeiten, von der Freude am Gedanken an sie bis hin zur Qual der Trennung in der Nacht. Das Gedicht verwendet einfache, volksliedhafte Sprache, die die Authentizität und Direktheit der Emotionen des Sprechers unterstreicht.

Der Text ist in Strophen aufgebaut, die verschiedene Aspekte der Liebe beleuchten. Die erste Strophe drückt die Freude und das Wohlgefühl aus, das der Sprecher im Gedanken an seine Geliebte empfindet. Die zweite Strophe enthüllt die Sehnsucht und den Schmerz der Trennung, besonders in den dunklen Stunden der Nacht. Die dritte Strophe manifestiert die physische Anziehung und den Wunsch nach Nähe. Die vierte Strophe offenbart die Zögerlichkeit und Scheu des Liebenden, die er daran hindert, seine Sehnsucht zu stillen. Schließlich deutet die letzte Strophe auf einen Abschied hin, verstärkt durch die Hoffnung auf ein Zeichen und die Melancholie des Morgengrauens, das die Trennung verdeutlicht.

Die Natur spielt eine wichtige Rolle in dem Gedicht, insbesondere durch die Verwendung von Bildern wie dem blühenden Mai, dem Sommer, der Morgensterne und den Rosenblättern. Diese Bilder dienen dazu, die Schönheit und Unschuld der Liebe zu unterstreichen, aber auch die Vergänglichkeit und das mögliche Ende der Beziehung zu symbolisieren. Die Rosenblätter, die in das Fenster der Geliebten geworfen werden, sind ein Zeichen der Zuneigung und des Wunsches nach Nähe, während die Morgenröte den Abschied ankündigt und die unerfüllte Sehnsucht des Sprechers verstärkt.

Die zentralen Themen des Gedichts sind die Liebe, die Sehnsucht und der Abschied. Der Sprecher sehnt sich nach der Nähe seiner Geliebten, leidet unter ihrer Abwesenheit und fühlt sich gleichzeitig von ihr angezogen. Die Verwendung von einfachen, melodischen Reimen und dem lyrischen Ich trägt dazu bei, die Intimität und die Direktheit der Emotionen zu verstärken. Das Gedicht ist ein klassisches Beispiel für die Romantik, in der die Gefühle des Einzelnen, die Natur und die Sehnsucht nach unerreichbaren Zielen im Mittelpunkt stehen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass „Abschiedszeichen“ ein berührendes Gedicht über die Freuden und Leiden der Liebe ist. Es fängt die flüchtigen Momente der Hoffnung, der Sehnsucht und der Melancholie ein, die mit einer romantischen Beziehung einhergehen. Durch seine einfache Sprache und die ansprechenden Naturbilder gelingt es dem Gedicht, eine universelle Erfahrung zu vermitteln und den Leser in die Welt des Liebenden eintauchen zu lassen.

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.