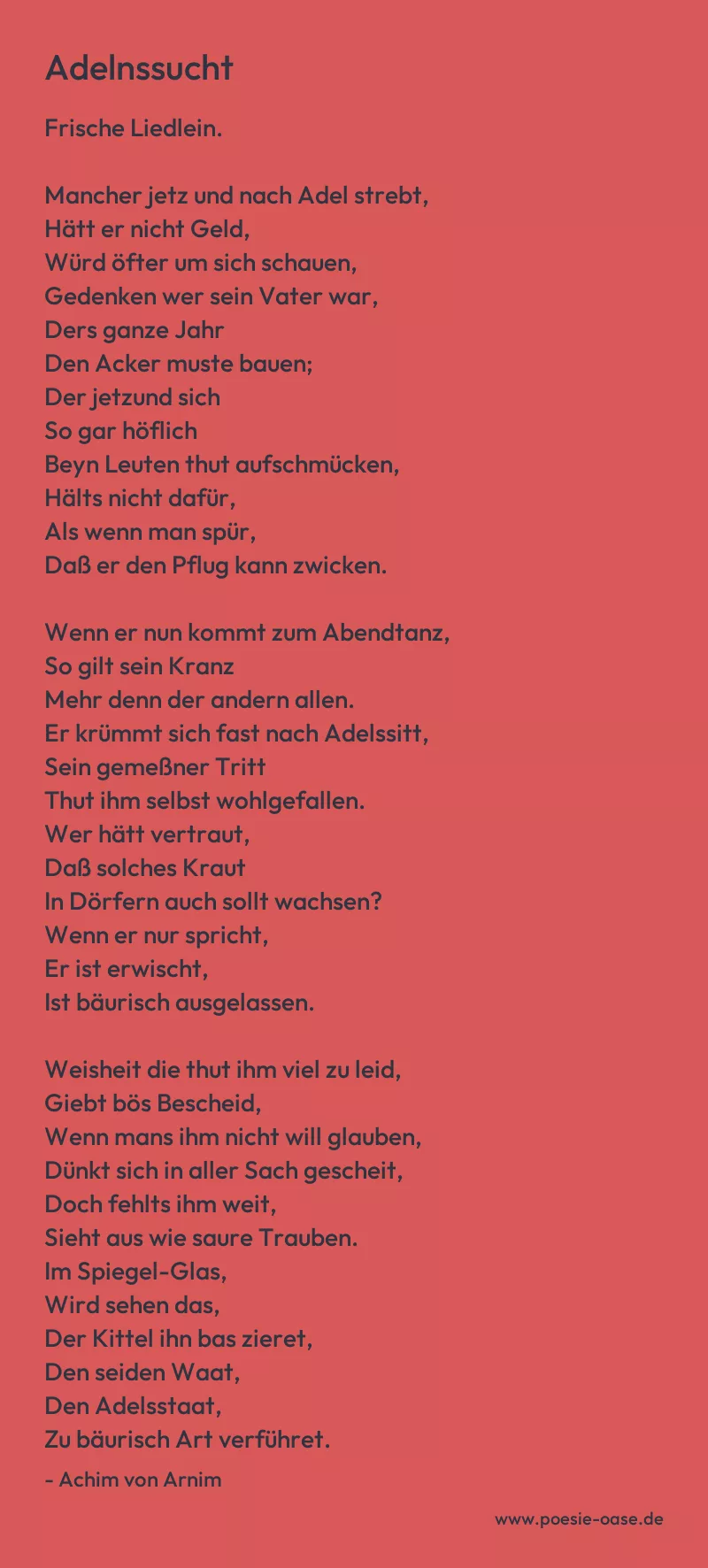

Adelnssucht

Frische Liedlein.

Mancher jetz und nach Adel strebt,

Hätt er nicht Geld,

Würd öfter um sich schauen,

Gedenken wer sein Vater war,

Ders ganze Jahr

Den Acker muste bauen;

Der jetzund sich

So gar höflich

Beyn Leuten thut aufschmücken,

Hälts nicht dafür,

Als wenn man spür,

Daß er den Pflug kann zwicken.

Wenn er nun kommt zum Abendtanz,

So gilt sein Kranz

Mehr denn der andern allen.

Er krümmt sich fast nach Adelssitt,

Sein gemeßner Tritt

Thut ihm selbst wohlgefallen.

Wer hätt vertraut,

Daß solches Kraut

In Dörfern auch sollt wachsen?

Wenn er nur spricht,

Er ist erwischt,

Ist bäurisch ausgelassen.

Weisheit die thut ihm viel zu leid,

Giebt bös Bescheid,

Wenn mans ihm nicht will glauben,

Dünkt sich in aller Sach gescheit,

Doch fehlts ihm weit,

Sieht aus wie saure Trauben.

Im Spiegel-Glas,

Wird sehen das,

Der Kittel ihn bas zieret,

Den seiden Waat,

Den Adelsstaat,

Zu bäurisch Art verführet.

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Adelnssucht“ von Achim von Arnim ist eine satirische Auseinandersetzung mit dem Phänomen des Aufstiegsstrebens und der gesellschaftlichen Scheinwelt, die sich um Adel und vermeintlichen Hochmut ranken. Das Gedicht verspottet die Bemühungen eines Bauern, sich durch Kleidung und Verhalten adlig zu geben, und enthüllt dabei die Diskrepanz zwischen seinem äußeren Auftreten und seinem tatsächlichen Ursprung und Wesen.

Die erste Strophe beginnt mit der Feststellung, dass viele nach Adel streben, wenn sie nur das nötige Geld hätten. Arnim führt hier den Kontrast zwischen dem Wunsch nach sozialer Erhebung und der eigenen Herkunft vor. Der Bauer, der nun „höflich“ auftritt, sollte sich eigentlich erinnern, dass seine Vorfahren „den Acker musten bauen“. Diese Erinnerung an die bäuerliche Vergangenheit, dargestellt durch die Arbeit auf dem Feld, steht im Widerspruch zu dem Wunsch nach adliger Zugehörigkeit. Der Autor deutet an, dass die Wurzeln des Bauern weiterhin in der bäuerlichen Welt liegen, auch wenn er versucht, dies zu verbergen.

In den folgenden Strophen wird das äußere Erscheinungsbild des Bauern in den Vordergrund gerückt. Der Abendtanz wird zum Schauplatz, an dem der Bauer mit seinem Verhalten und seiner Kleidung versucht, seine vermeintliche Überlegenheit zu demonstrieren. Sein „gemeßner Tritt“ und seine Kleidung sollen seinen Adel unterstreichen, doch die letzte Strophe zeigt, dass sein wahrer Charakter durchscheint. Trotz all seiner Bemühungen bleibt er „bäurisch ausgelassen“ und „ausgesprochen“, was die Unechtheit seiner Bemühungen hervorhebt. Die abschließenden Zeilen, in denen der Bauer im Spiegel seine Verkleidung betrachtet, enthüllen die Illusion, in der er gefangen ist.

Arnim nutzt eine einfache, volkstümliche Sprache, die dem Stil der Zeit der Romantik entspricht. Die Reime und der lockere Rhythmus verstärken den satirischen Ton und machen das Gedicht leicht zugänglich. Durch die Wahl des Themas und die Art der Darstellung kritisiert Arnim die soziale Mobilität und die Oberflächlichkeit des Adelsstrebens. Das Gedicht entlarvt die Eitelkeit und die Unaufrichtigkeit derjenigen, die versuchen, ihren sozialen Status durch äußere Merkmale und Verhalten zu verbessern, und zeigt, dass wahre Herkunft und Wesen nicht durch äußere Erscheinung überdeckt werden können.

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.