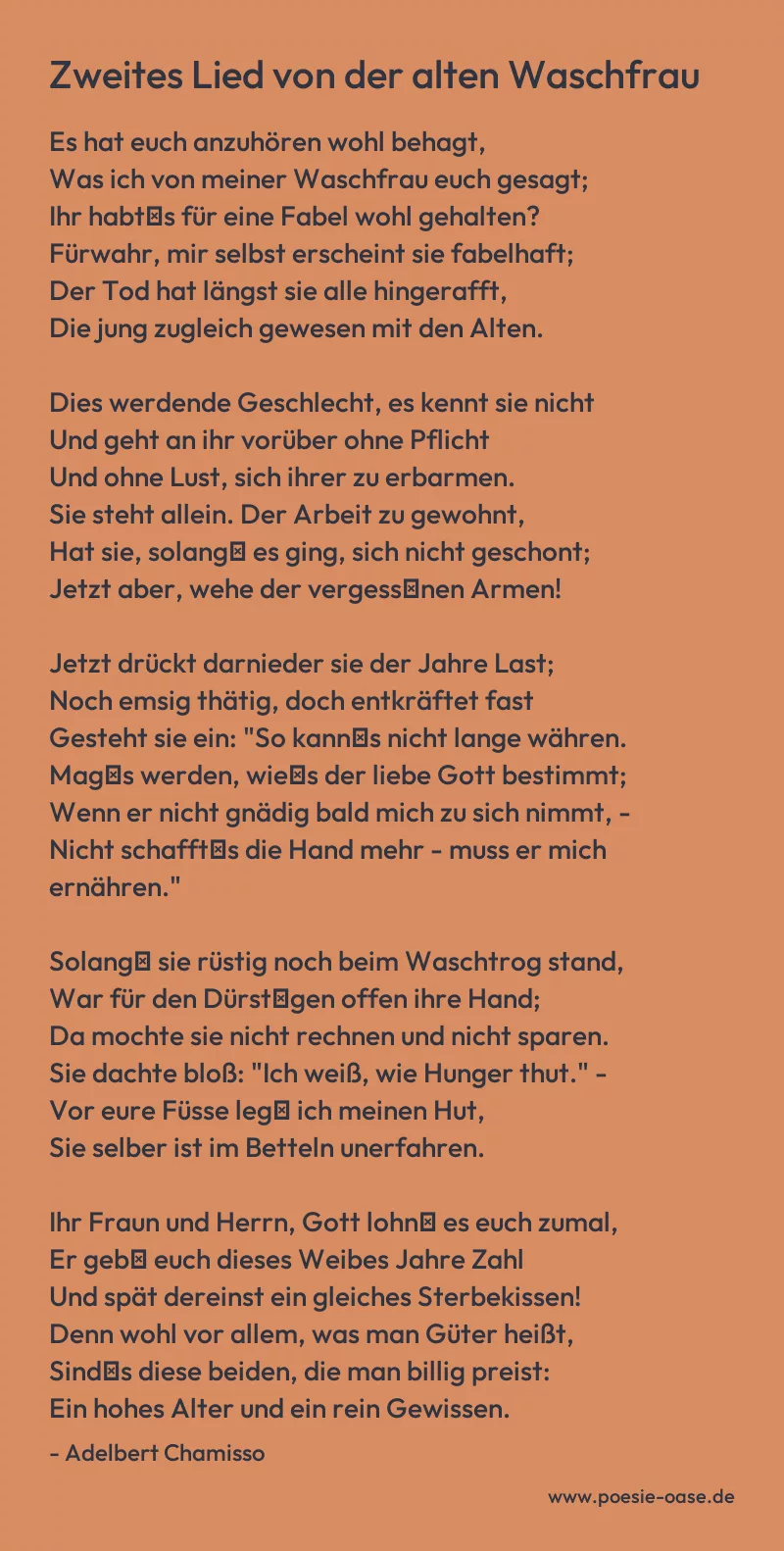

Es hat euch anzuhören wohl behagt,

Was ich von meiner Waschfrau euch gesagt;

Ihr habt′s für eine Fabel wohl gehalten?

Fürwahr, mir selbst erscheint sie fabelhaft;

Der Tod hat längst sie alle hingerafft,

Die jung zugleich gewesen mit den Alten.

Dies werdende Geschlecht, es kennt sie nicht

Und geht an ihr vorüber ohne Pflicht

Und ohne Lust, sich ihrer zu erbarmen.

Sie steht allein. Der Arbeit zu gewohnt,

Hat sie, solang′ es ging, sich nicht geschont;

Jetzt aber, wehe der vergess′nen Armen!

Jetzt drückt darnieder sie der Jahre Last;

Noch emsig thätig, doch entkräftet fast

Gesteht sie ein: „So kann′s nicht lange währen.

Mag′s werden, wie′s der liebe Gott bestimmt;

Wenn er nicht gnädig bald mich zu sich nimmt, –

Nicht schafft′s die Hand mehr – muss er mich ernähren.“

Solang′ sie rüstig noch beim Waschtrog stand,

War für den Dürst′gen offen ihre Hand;

Da mochte sie nicht rechnen und nicht sparen.

Sie dachte bloß: „Ich weiß, wie Hunger thut.“ –

Vor eure Füsse leg′ ich meinen Hut,

Sie selber ist im Betteln unerfahren.

Ihr Fraun und Herrn, Gott lohn′ es euch zumal,

Er geb′ euch dieses Weibes Jahre Zahl

Und spät dereinst ein gleiches Sterbekissen!

Denn wohl vor allem, was man Güter heißt,

Sind′s diese beiden, die man billig preist:

Ein hohes Alter und ein rein Gewissen.