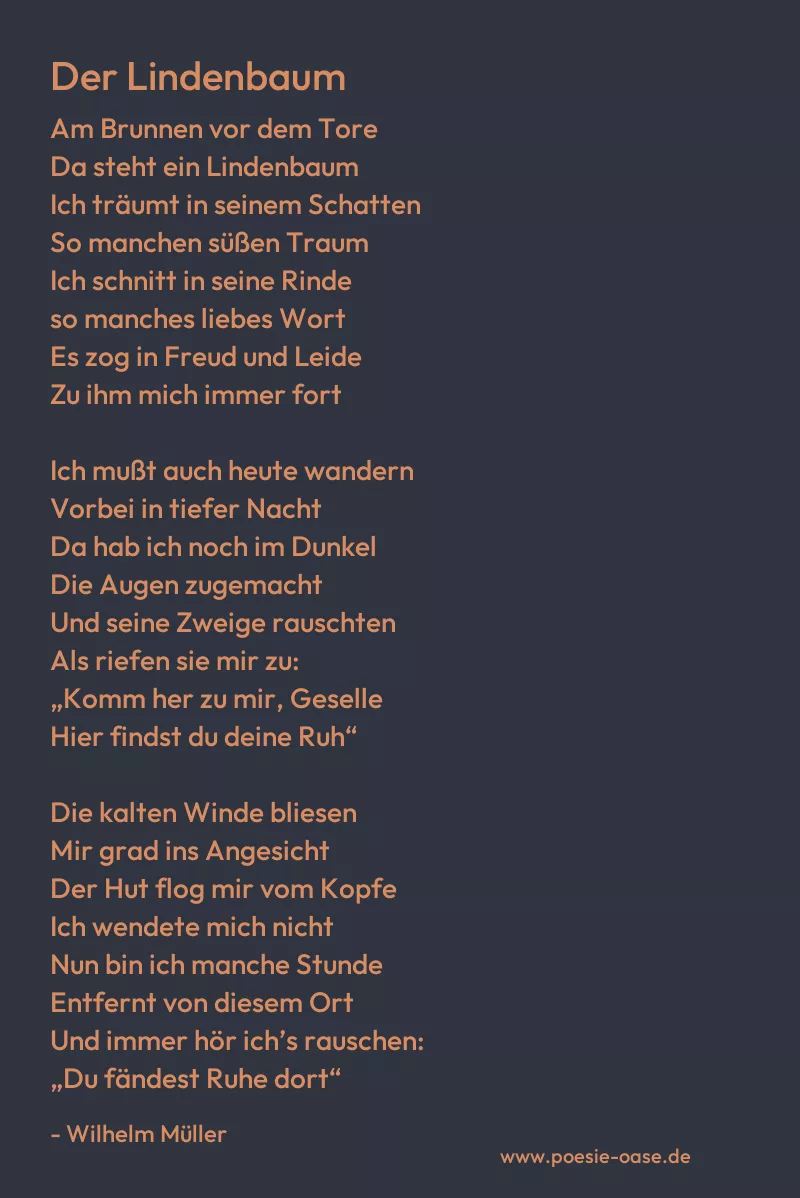

Der Lindenbaum

Am Brunnen vor dem Tore

Da steht ein Lindenbaum

Ich träumt in seinem Schatten

So manchen süßen Traum

Ich schnitt in seine Rinde

so manches liebes Wort

Es zog in Freud und Leide

Zu ihm mich immer fort

Ich mußt auch heute wandern

Vorbei in tiefer Nacht

Da hab ich noch im Dunkel

Die Augen zugemacht

Und seine Zweige rauschten

Als riefen sie mir zu:

„Komm her zu mir, Geselle

Hier findst du deine Ruh“

Die kalten Winde bliesen

Mir grad ins Angesicht

Der Hut flog mir vom Kopfe

Ich wendete mich nicht

Nun bin ich manche Stunde

Entfernt von diesem Ort

Und immer hör ich’s rauschen:

„Du fändest Ruhe dort“

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Der Lindenbaum“ von Wilhelm Müller ist ein zentrales Stück aus dem Liederzyklus Die Winterreise, vertont von Franz Schubert, und thematisiert die Erinnerung, die Sehnsucht nach Ruhe und den stillen Sog des Todes. In einfacher, volksliedhafter Sprache entfaltet Müller eine melancholische Szenerie, die Naturbild und innere Befindlichkeit des lyrischen Ichs eng miteinander verknüpft.

Der Lindenbaum steht als Symbol für Heimat, Geborgenheit und Vergangenheit. Er ist Ort der Träume, der Liebe und des inneren Friedens – ein Rückzugsort, der in der Erinnerung des Wandernden lebt. Die ersten Strophen schildern die emotionale Bindung des Ichs an diesen Baum: Dort träumte es, dort verewigte es liebevolle Worte. Der Baum wird zum stillen Zeugen des früheren Glücks.

In der zweiten Strophe verändert sich die Stimmung. Der Wanderer zieht bei Nacht an dem Lindenbaum vorbei, schließt die Augen und hört im Rauschen der Zweige eine Stimme, die ihn zu sich ruft. Diese „Stimme“ des Baumes wird oft als Einladung zum Tod interpretiert – ein friedlicher Tod, der Ruhe verspricht, im Kontrast zur Kälte und Ruhelosigkeit des realen Weges. Die Natur erscheint hier nicht tröstlich, sondern verführerisch – der Baum ruft, aber das Ich widersteht.

Die dritte Strophe betont die Härte des Lebensweges: kalte Winde, Verlust (der Hut fliegt vom Kopf), doch das Ich blickt nicht zurück. Es wandert weiter, doch der Ruf des Baumes, das Rauschen seiner Zweige, bleibt ihm im Ohr – eine ständige Erinnerung an die Möglichkeit, das Leid zu beenden. Das Gedicht endet offen, in einer Spannung zwischen fortgesetztem Leben und der immerwährenden Sehnsucht nach Ruhe.

„Der Lindenbaum“ verbindet somit Naturbild, Todessehnsucht und seelische Unruhe auf eindrucksvolle Weise. Der Baum wird zur Projektionsfläche einer inneren Zerrissenheit: zwischen Vergangenheit und Gegenwart, Ruhe und Rastlosigkeit, Leben und Tod. Gerade in dieser Ambivalenz liegt die anhaltende Wirkungskraft des Gedichts – und seine tiefe emotionale Resonanz.

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.