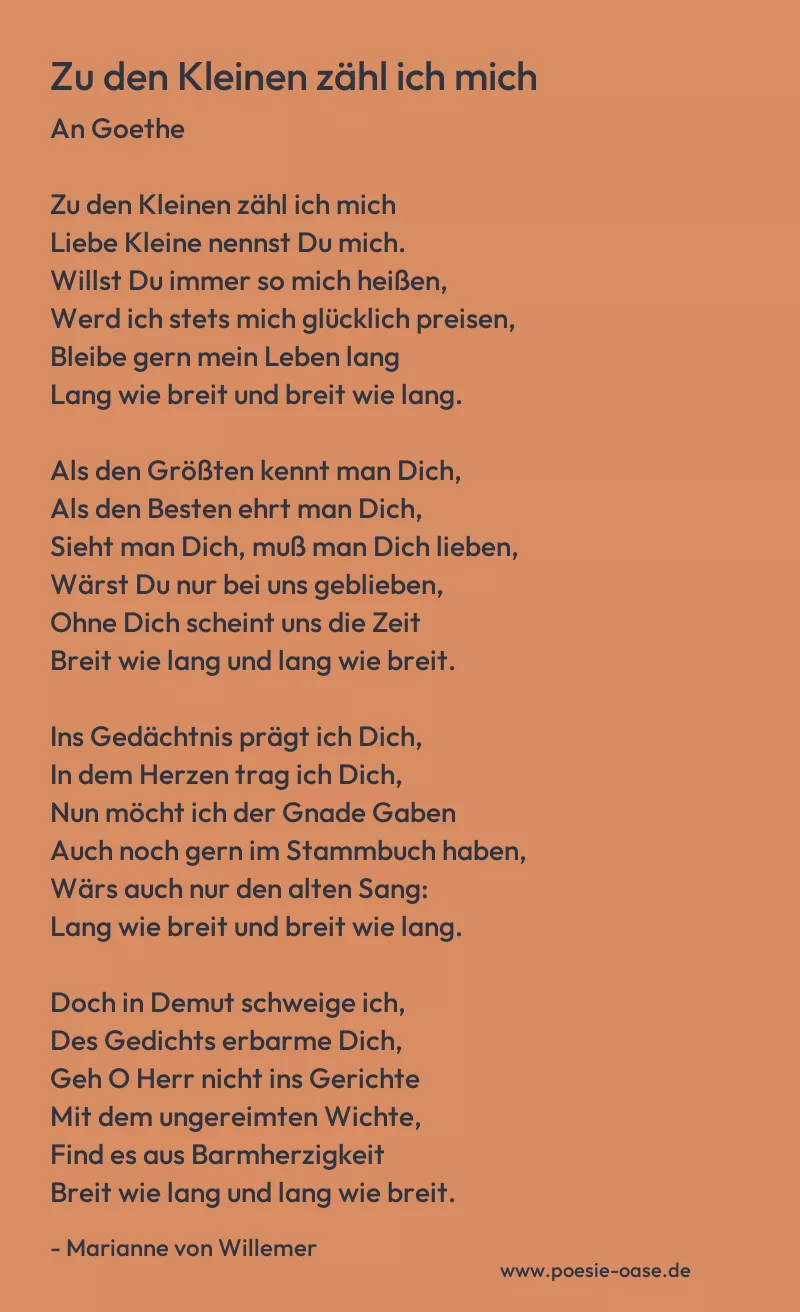

Zu den Kleinen zähl ich mich

An Goethe

Zu den Kleinen zähl ich mich

Liebe Kleine nennst Du mich.

Willst Du immer so mich heißen,

Werd ich stets mich glücklich preisen,

Bleibe gern mein Leben lang

Lang wie breit und breit wie lang.

Als den Größten kennt man Dich,

Als den Besten ehrt man Dich,

Sieht man Dich, muß man Dich lieben,

Wärst Du nur bei uns geblieben,

Ohne Dich scheint uns die Zeit

Breit wie lang und lang wie breit.

Ins Gedächtnis prägt ich Dich,

In dem Herzen trag ich Dich,

Nun möcht ich der Gnade Gaben

Auch noch gern im Stammbuch haben,

Wärs auch nur den alten Sang:

Lang wie breit und breit wie lang.

Doch in Demut schweige ich,

Des Gedichts erbarme Dich,

Geh O Herr nicht ins Gerichte

Mit dem ungereimten Wichte,

Find es aus Barmherzigkeit

Breit wie lang und lang wie breit.

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Zu den Kleinen zähl ich mich“ von Marianne von Willemer richtet sich an Johann Wolfgang von Goethe und vermittelt eine tiefe Bewunderung und Ehrfurcht vor dem großen Dichter, gepaart mit einer gewissen Selbstironie. Die Sprecherin zählt sich selbst zu den „Kleinen“ und lässt sich von Goethe als „Liebe Kleine“ ansprechen, was eine zärtliche und demütige Haltung ausdrückt. Es wird betont, dass diese Anrede, die der Sprecherin zu Teil wird, eine Quelle des Glücks für sie ist. Ihr Wunsch, „mein Leben lang“ so genannt zu werden, unterstreicht eine enge Verbundenheit und Dankbarkeit gegenüber Goethe.

Die zweite Strophe stellt Goethe als den „Größten“ und „Besten“ dar, was seine literarische Bedeutung und den hohen Respekt, den man ihm entgegenbringt, reflektiert. Gleichzeitig beschreibt sie die Leere, die seine Abwesenheit hinterlässt. „Ohne Dich scheint uns die Zeit / Breit wie lang und lang wie breit“ – diese Zeilen deuten darauf hin, dass die Zeit ohne Goethe ziellos und monoton erscheint, ein Ausdruck von Sehnsucht und einer Welt, die durch seine Präsenz bereichert wird. Der Vergleich von Zeit als „breit wie lang“ zeigt, wie das Fehlen des großen Dichters alles im Leben vergrößert und dehnt, ohne ihm wirkliche Bedeutung zu verleihen.

In der dritten Strophe wird das Bild von Goethe im Gedächtnis und im Herzen der Sprecherin fest verankert. Sie würde gerne etwas von seiner „Gnade“ erhalten, vielleicht eine Anerkennung ihrer bescheidenen Bemühungen, die sie als „ungereimten Wichte“ bezeichnet. Dieser Ausdruck zeigt eine gewisse Bescheidenheit und Respekt gegenüber dem großen Goethe, der im Vergleich zu ihr ein unermessliches literarisches Erbe hinterlassen hat. Doch sie fordert keine große Geste von ihm, sondern bittet lediglich um Barmherzigkeit und Verständnis für ihr unvollkommenes Gedicht.

Die letzte Strophe verstärkt die Demut und die Bitte um Nachsicht. Die Sprecherin wünscht sich keine harsche Kritik, sondern hofft, dass Goethe ihr Gedicht, das sich in seiner Form von der strengen Kunst entfernt, mit Wohlwollen betrachtet. Der Vers „Breit wie lang und lang wie breit“ erscheint hier zum wiederholten Mal und symbolisiert sowohl das Maße der Bescheidenheit als auch die ewige Zuneigung, die die Sprecherin für Goethe empfindet. Die Form des Gedichts selbst, das in lockeren Versen und mit einem verspielten Rhythmus daherkommt, spiegelt die Mischung aus Ehrfurcht und persönlicher Wärme wider, mit der sie sich an den großen Dichter wendet.

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.