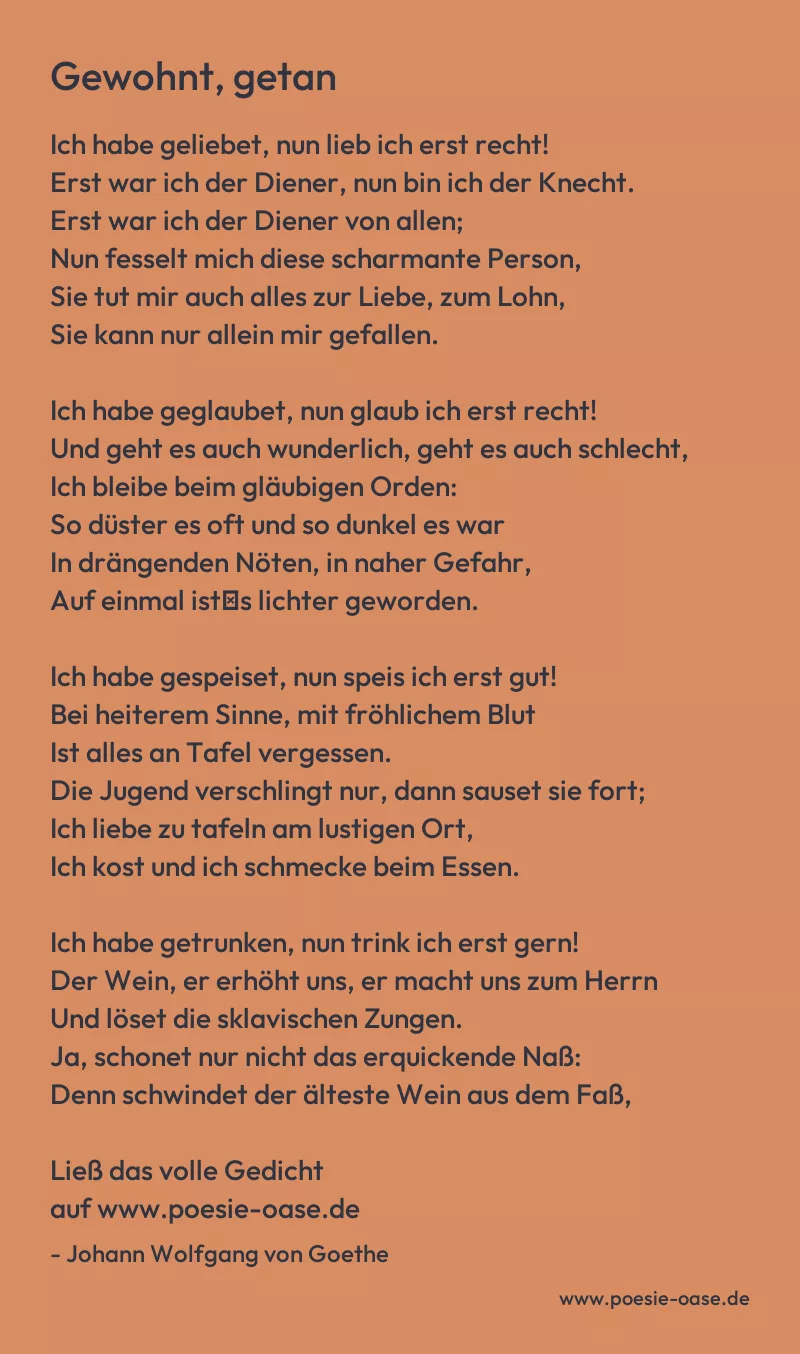

Ich habe geliebet, nun lieb ich erst recht!

Erst war ich der Diener, nun bin ich der Knecht.

Erst war ich der Diener von allen;

Nun fesselt mich diese scharmante Person,

Sie tut mir auch alles zur Liebe, zum Lohn,

Sie kann nur allein mir gefallen.

Ich habe geglaubet, nun glaub ich erst recht!

Und geht es auch wunderlich, geht es auch schlecht,

Ich bleibe beim gläubigen Orden:

So düster es oft und so dunkel es war

In drängenden Nöten, in naher Gefahr,

Auf einmal ist′s lichter geworden.

Ich habe gespeiset, nun speis ich erst gut!

Bei heiterem Sinne, mit fröhlichem Blut

Ist alles an Tafel vergessen.

Die Jugend verschlingt nur, dann sauset sie fort;

Ich liebe zu tafeln am lustigen Ort,

Ich kost und ich schmecke beim Essen.

Ich habe getrunken, nun trink ich erst gern!

Der Wein, er erhöht uns, er macht uns zum Herrn

Und löset die sklavischen Zungen.

Ja, schonet nur nicht das erquickende Naß:

Denn schwindet der älteste Wein aus dem Faß,

So altern dagegen die jungen.

Ich habe getanzt und dem Tanze gelobt,

Und wird auch kein Schleifer, kein Walzer getobt,

So drehn wir ein sittiges Tänzchen.

Und wer sich der Blumen recht viele verflicht

Und hält auch die ein und die andere nicht,

Ihm bleibet ein munteres Kränzchen.

Drum frisch nur aufs neue! Bedenke dich nicht:

Denn wer sich die Rosen, die blühenden, bricht,

Den kitzeln fürwahr nur die Dornen.

So heute wie gestern, es flimmert der Stern;

Nur halte von hängenden Köpfen dich fern

Und lebe dir immer von vornen.