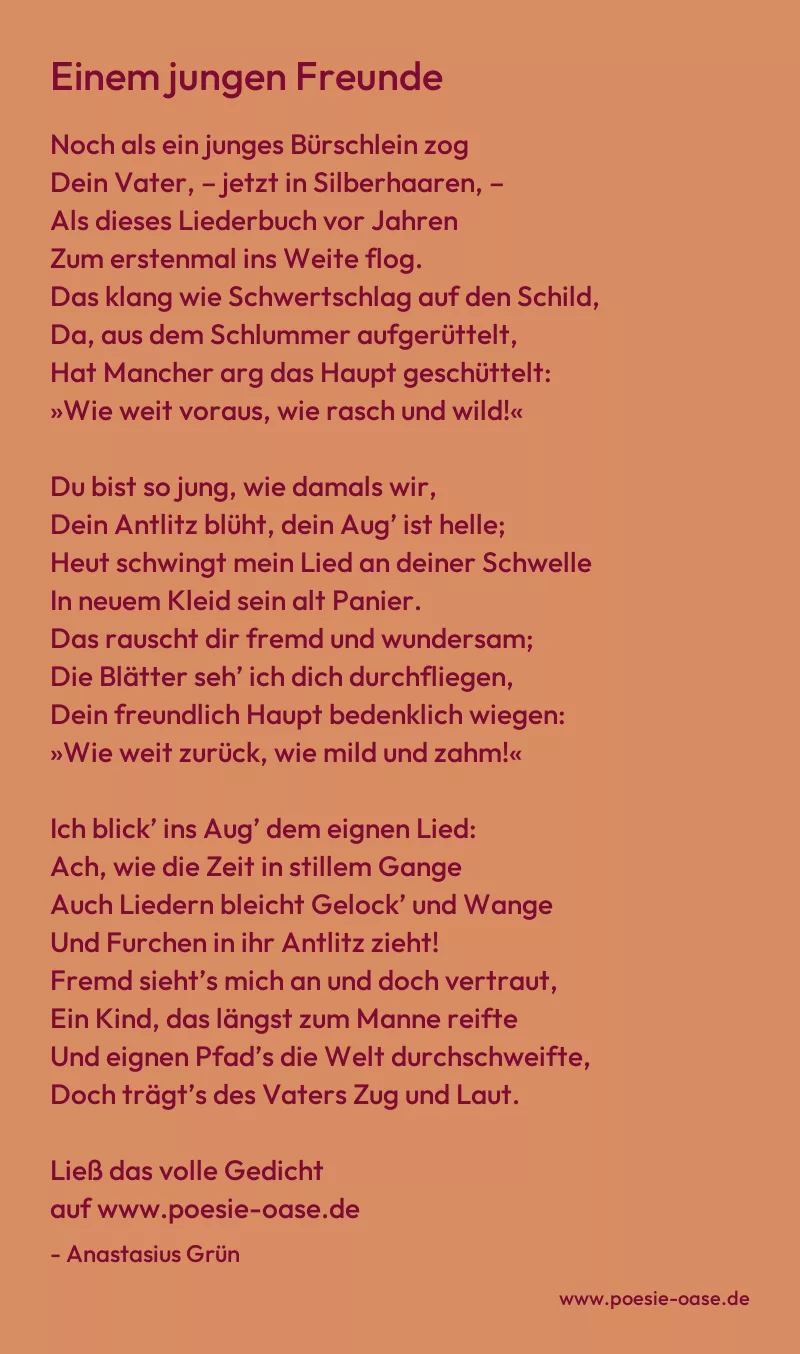

Noch als ein junges Bürschlein zog

Dein Vater, – jetzt in Silberhaaren, –

Als dieses Liederbuch vor Jahren

Zum erstenmal ins Weite flog.

Das klang wie Schwertschlag auf den Schild,

Da, aus dem Schlummer aufgerüttelt,

Hat Mancher arg das Haupt geschüttelt:

»Wie weit voraus, wie rasch und wild!«

Du bist so jung, wie damals wir,

Dein Antlitz blüht, dein Aug’ ist helle;

Heut schwingt mein Lied an deiner Schwelle

In neuem Kleid sein alt Panier.

Das rauscht dir fremd und wundersam;

Die Blätter seh’ ich dich durchfliegen,

Dein freundlich Haupt bedenklich wiegen:

»Wie weit zurück, wie mild und zahm!«

Ich blick’ ins Aug’ dem eignen Lied:

Ach, wie die Zeit in stillem Gange

Auch Liedern bleicht Gelock’ und Wange

Und Furchen in ihr Antlitz zieht!

Fremd sieht’s mich an und doch vertraut,

Ein Kind, das längst zum Manne reifte

Und eignen Pfad’s die Welt durchschweifte,

Doch trägt’s des Vaters Zug und Laut.

Und Beßres noch! Im Busen tief,

Was heute dich und mich vereine:

Den deutschen Herzschlag, wie der deine,

Den Morgenruf, den einst es rief,

Den Glauben an des Geistes Hort,

Zu neuen Flammen alte Liebe,

Zu neuem Kampf die alten Hiebe,

In Luft und Weh ein Manneswort!

Das deutsche Wort auf Oestreichs Mund,

Die deutsche That in Oestreichs Herzen!

So wird es leis und lind verschmerzen,

Wovon ihm noch die Seele wund.

Was hilft’s, daß Geister wir gebannt

Und edle Schatten jetzt verschrieben?

Zu spät! Nur Schatten sind’s! Wo blieben

Theresens Blick und Joseph’s Hand?

Nicht was da badert, salbt und kerbt

Im Tagwerk heut, schließt alte Wunden

Und macht das kranke Blut gesunden

Vom Ahn auf Enkelreihn vererbt;

Nicht das Gewürm, das heut uns sticht,

Die Flatt’rer nicht um unsre Zinnen,

Jahrhunderte voll Mühsal spinnen

Der Völker Loos und letzt Gericht.

Aus ihren Schleiern läßt die Zeit

Im Fürstenkreis ein Mönchbild ragen,

Zu Worms sein mahnend Wort zu sagen:

»Nur Heil dem Geiste, der befreit!«

Weit leuchtend in des Sehers Hand

Ein funkelnd Kleinod seh’ ich blinken,

Wie einer Krone goldne Zinken,

Der jenes Wort umsäumt den Rand.

Die alte Römerkron’ ist’s nicht,

Der Schmuck und Sold in röm’scher Frohne,

Nein, Deutschlands stolze Zukunftskrone,

Die eignem Sieg das Volk einst flicht! –

Ein Deutsch, wie jenes Mahnwort spricht,

Der span’sche Carl hat’s nicht verstanden,

Nicht Andre, die nach ihm sich fanden,

Ihr Enkel trägt die Krone nicht.

Wir kämpften nicht den heil’gen Krieg,

Ein schöner Kranz blieb uns entzogen;

Doch rauscht’ auch uns in Freudenwogen

Durchs deutsche Herz der deutsche Sieg.

Auch unser blieb, was er errang,

Die Sterne, deren Licht uns lenke,

Die Quellen, deren Born uns tränke,

In hellerm Glanz, in vollerm Klang!

Das Schwert durchschnitt das Tischtuch leicht,

Ein schmollend Brüderpaar zu scheiden;

Den Marmortisch kann’s nicht durchschneiden,

Darüber sich’s die Hand gereicht.

Nicht unterm Grenzstein gräbst du ein

Das schöne Heim, das du besessen,

Wie ihrer Wiege längst vergessen

Die stille Muschel dort im Schrein.

Die Muschel dort? Was sie verlor,

Ob sie vergaß der frühern Tage?

Ei, frag sie selbst, daß sie dir’s sage!

Die Schnecke hielt ich an mein Ohr,

Da wallt’s heran aus Fernen weit,

Ich hör’ es branden, orgeln, sausen,

Und mich umrauscht im Wogenbrausen

Des Weltmeers ganze Herrlichkeit.