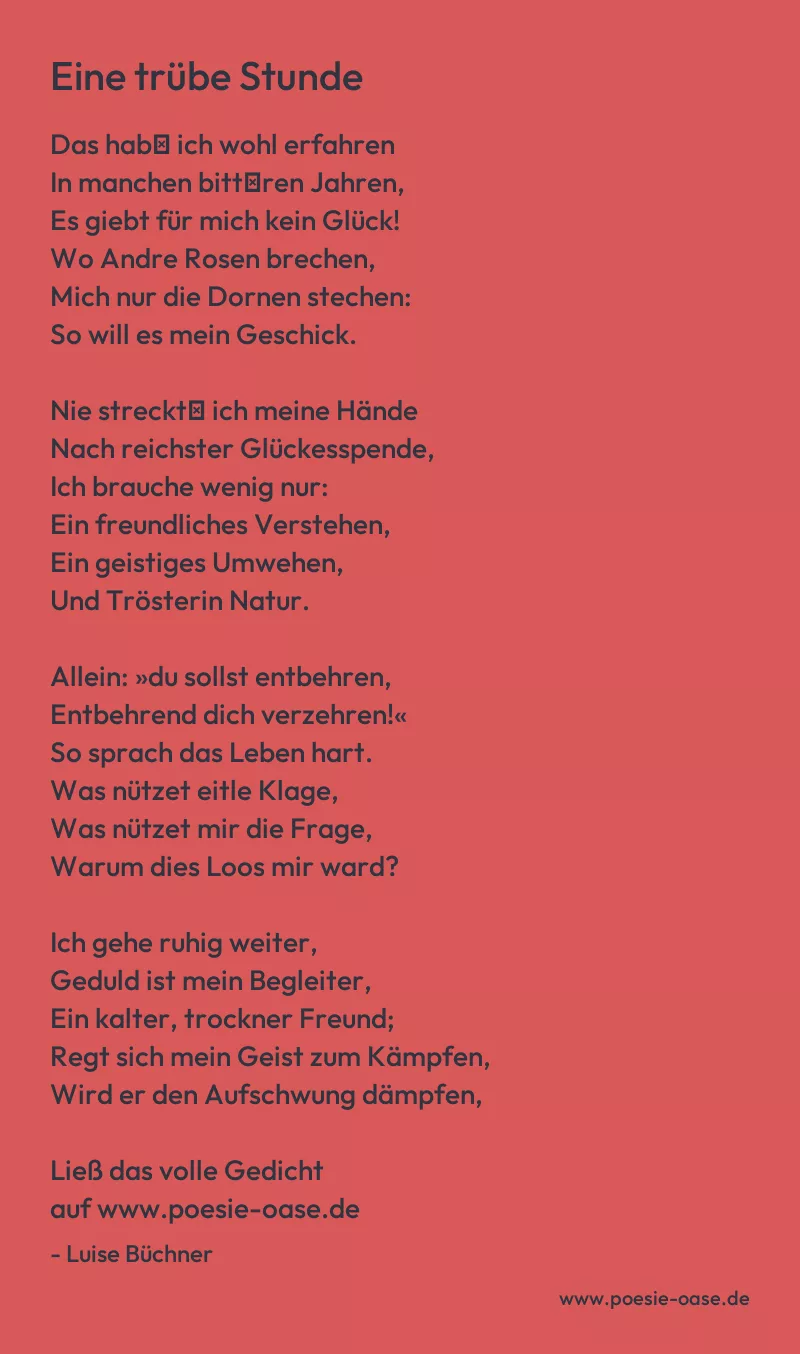

Das hab′ ich wohl erfahren

In manchen bitt′ren Jahren,

Es giebt für mich kein Glück!

Wo Andre Rosen brechen,

Mich nur die Dornen stechen:

So will es mein Geschick.

Nie streckt′ ich meine Hände

Nach reichster Glückesspende,

Ich brauche wenig nur:

Ein freundliches Verstehen,

Ein geistiges Umwehen,

Und Trösterin Natur.

Allein: »du sollst entbehren,

Entbehrend dich verzehren!«

So sprach das Leben hart.

Was nützet eitle Klage,

Was nützet mir die Frage,

Warum dies Loos mir ward?

Ich gehe ruhig weiter,

Geduld ist mein Begleiter,

Ein kalter, trockner Freund;

Regt sich mein Geist zum Kämpfen,

Wird er den Aufschwung dämpfen,

Daß er sich selbst verneint!

Hebt Phantasie die Schwingen,

Entzückung mir zu bringen,

Die meine Sehnsucht stillt;

Flieh′ ich zurück zur Wahrheit

Und seh′ in bitt′rer Klarheit,

Es war ein täuschend Bild.

Ist′s wahr, daß solche Seelen,

Die sich nichts mehr verhehlen,

Schon sind des Todes Raub –

Muß bald mein Geist entschweben,

Dies täuschungsleere Leben

Hinsinken in den Staub!