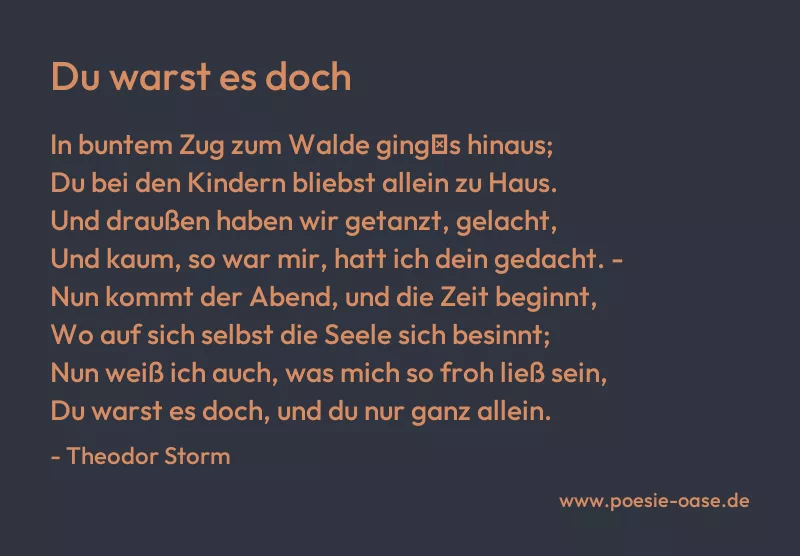

In buntem Zug zum Walde ging′s hinaus;

Du bei den Kindern bliebst allein zu Haus.

Und draußen haben wir getanzt, gelacht,

Und kaum, so war mir, hatt ich dein gedacht. –

Nun kommt der Abend, und die Zeit beginnt,

Wo auf sich selbst die Seele sich besinnt;

Nun weiß ich auch, was mich so froh ließ sein,

Du warst es doch, und du nur ganz allein.

Du warst es doch

Mehr zu diesem Gedicht

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Du warst es doch“ von Theodor Storm ist eine zarte Reflexion über die Macht der Liebe und die tiefe Verbundenheit zweier Menschen, selbst wenn sie räumlich getrennt sind. Es zeichnet sich durch eine einfache, doch eindringliche Sprache und eine klare Struktur aus, die die Wandlung des Sprechers von unbeschwerter Fröhlichkeit zu ergreifender Erkenntnis nachvollziehbar macht.

Die erste Hälfte des Gedichts schildert einen fröhlichen Ausflug in den Wald, bei dem der Sprecher und seine Freunde tanzen und lachen. Die erwähnte Abwesenheit der geliebten Person, die im Haus verweilt, scheint auf den ersten Blick kaum von Bedeutung zu sein. Der Sprecher ist von der äußeren Welt abgelenkt, kaum scheint er an die geliebte Person zu denken. Diese scheinbare Unbekümmertheit dient jedoch nur als Kontrast, um die emotionale Tiefe der zweiten Hälfte zu verstärken. Der Ausdruck „kaum, so war mir, hatt ich dein gedacht“ deutet bereits auf eine gewisse Unruhe oder ein unterschwelliges Gefühl der Leere hin, das durch die Abwesenheit der geliebten Person entsteht.

Der Wendepunkt kommt mit dem Einbruch des Abends und der damit verbundenen Stille, die die Seele zur Selbstbesinnung anregt. In dieser Phase der Kontemplation, wenn die Ablenkungen des Tages verblassen, erfährt der Sprecher eine tiefgreifende Erkenntnis. Die Zeile „Nun weiß ich auch, was mich so froh ließ sein“ enthüllt die wahre Quelle des Glücks: die Liebe zu der Person, die zu Hause geblieben ist. Diese Erkenntnis wird durch die einfache, aber kraftvolle Feststellung „Du warst es doch, und du nur ganz allein“ bekräftigt, die die zentrale Botschaft des Gedichts darstellt.

Storm nutzt hier eine einfache Struktur, um eine tiefe emotionale Erfahrung zu vermitteln. Die Gegensätze, die Fröhlichkeit des Tages und die Stille des Abends, die äußere Welt und die innere Welt, tragen dazu bei, die Erkenntnis des Sprechers zu verstärken. Das Gedicht feiert die unsichtbare, aber dennoch spürbare Präsenz der geliebten Person und die Art und Weise, wie diese Liebe das eigene Wohlbefinden beeinflusst, selbst wenn die Liebenden physisch getrennt sind. Es ist ein Bekenntnis zur zentralen Bedeutung der Liebe im menschlichen Leben und wie sie die eigene Seele unbewusst bereichern kann.

Weitere Informationen

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.