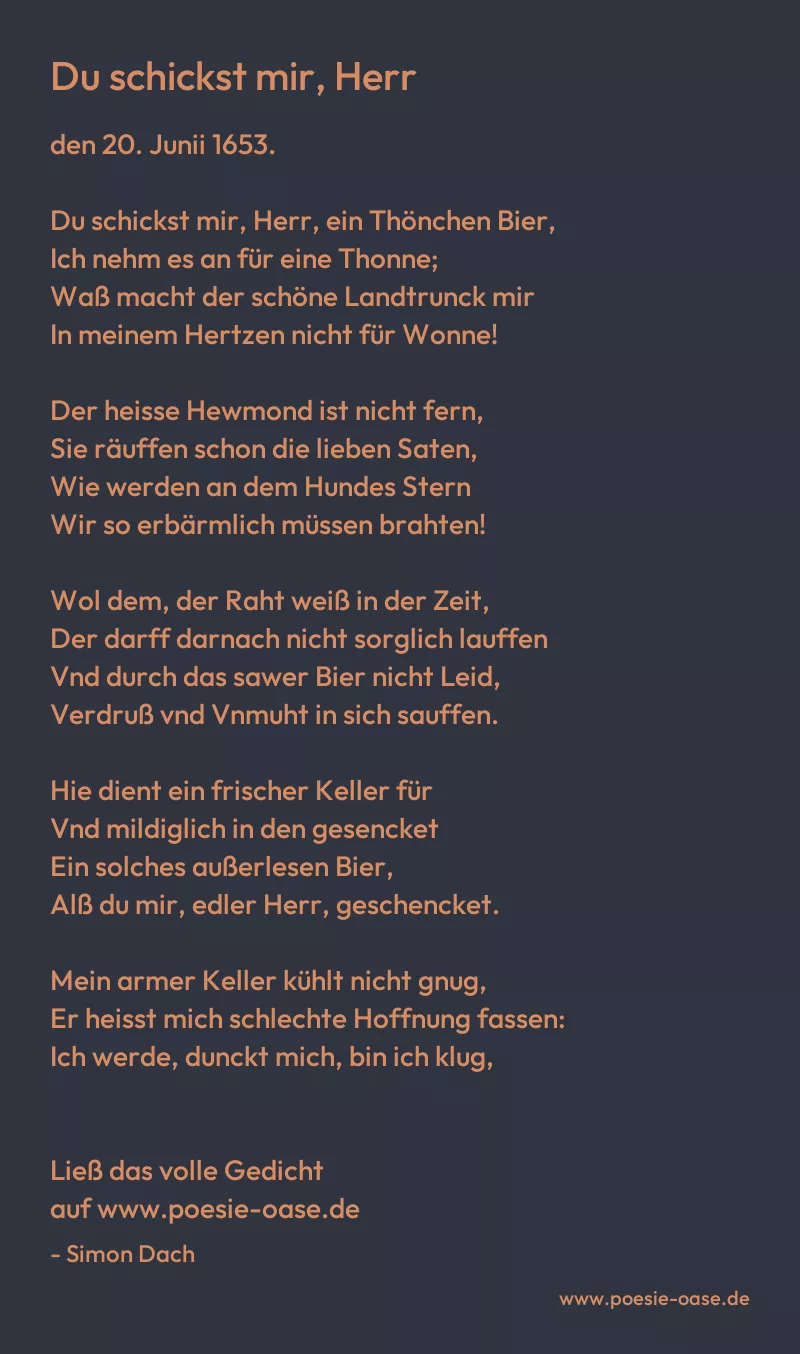

den 20. Junii 1653.

Du schickst mir, Herr, ein Thönchen Bier,

Ich nehm es an für eine Thonne;

Waß macht der schöne Landtrunck mir

In meinem Hertzen nicht für Wonne!

Der heisse Hewmond ist nicht fern,

Sie räuffen schon die lieben Saten,

Wie werden an dem Hundes Stern

Wir so erbärmlich müssen brahten!

Wol dem, der Raht weiß in der Zeit,

Der darff darnach nicht sorglich lauffen

Vnd durch das sawer Bier nicht Leid,

Verdruß vnd Vnmuht in sich sauffen.

Hie dient ein frischer Keller für

Vnd mildiglich in den gesencket

Ein solches außerlesen Bier,

Alß du mir, edler Herr, geschencket.

Mein armer Keller kühlt nicht gnug,

Er heisst mich schlechte Hoffnung fassen:

Ich werde, dunckt mich, bin ich klug,

Der Thonnen bald zur Ader lassen.

Heran, ihr Freunde, die ich weiß,

Heran und leiht mir ewre Zungen,

Macht ewre Kehlen durstig heiß,

Die Thonne wil nur seyn verschlungen.

Die Kunst der Seiten fügt darein:

Waß Obst ist an den grünen Zweigen,

Daß ist beym kühlen Bier vnd Wein

Ein Anmuhtreicher Strich der Geigen.

Doch daß der erste Trunk darauß

Den Herren Obermarschall führe,

Der andre das Tettawen Hauß

Durch tausentfachen Wunsch berühre!

Leb, edler Herr, zu grossem Danck,

Es müssen dieser Gutthat wegen

Sich tausentfacher Himmels Tranck

In deinen frischen Keller legen.