Die Selbstkritik hat viel für sich.

Gesetzt den Fall, ich tadle mich:

So hab ich erstens den Gewinn,

Dass ich so hübsch bescheiden bin;

Zum zweiten denken sich die Leut,

Der Mann ist lauter Redlichkeit;

Auch schnapp ich drittens diesen Bissen

Vorweg den andern Kritiküssen;

Und viertens hoff ich außerdem

Auf Widerspruch, der mir genehm.

So kommt es denn zuletzt heraus,

Dass ich ein ganz famoses Haus.

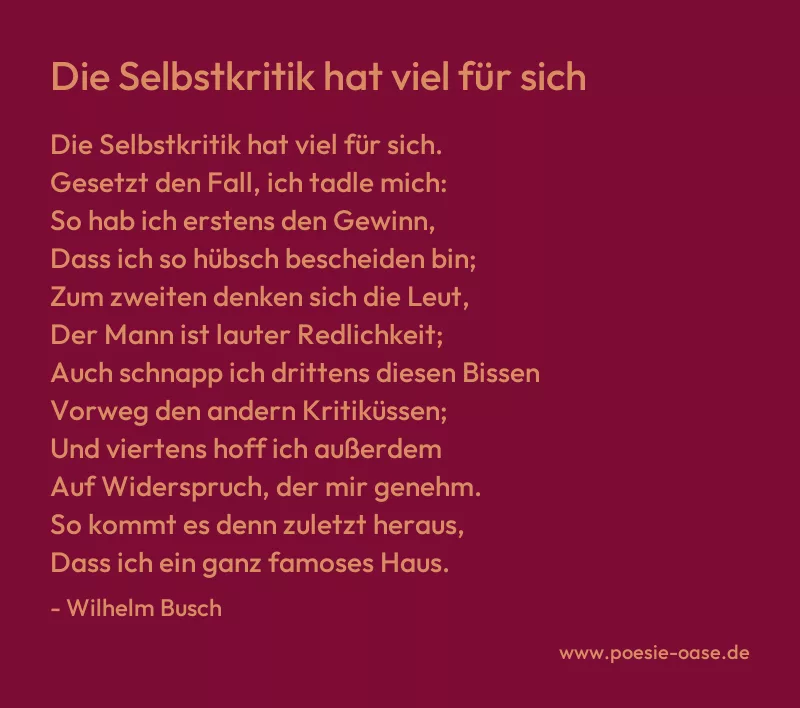

Die Selbstkritik hat viel für sich

Mehr zu diesem Gedicht

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Die Selbstkritik hat viel für sich“ von Wilhelm Busch ist eine satirische Betrachtung über die Scheinheiligkeit und den Eigenvorteil, die in der Selbstkritik stecken können. Busch nutzt hier eine humorvolle, ironische Sprache, um die scheinbar edle Geste der Selbstkritik zu entlarven und ihre verborgenen Motive aufzuzeigen.

Der Autor beginnt mit der scheinbar positiven Aussage, dass die Selbstkritik „viel für sich“ hat, und führt dann in humorvoller Weise die Vorteile dieser Praxis auf. Er nennt vier konkrete Gründe: Zuerst wird die Bescheidenheit als positiver Aspekt hervorgehoben, der aber im Kontext des Gedichts als Selbsttäuschung entlarvt wird. Dann folgt der Gewinn, dass die Leute den Kritiker als „lauter Redlichkeit“ betrachten, was eine reine Täuschung ist. Der dritte Vorteil ist, dass der Kritiker den anderen „Kritiküssen“ zuvorkommt, also die Kritik anderer vorwegnimmt, um sich selbst ins beste Licht zu rücken. Schließlich erhofft sich der Kritiker „Widerspruch“, um sich in seiner vermeintlichen Selbstkritik zu bestätigen und Aufmerksamkeit zu erhalten.

Busch verwendet in seinem Gedicht eine einfache, leicht verständliche Sprache, die dennoch voller Scharfsinn ist. Die Reime und der lockere Sprachstil unterstreichen den humorvollen Charakter des Gedichts. Durch die Aufzählung der vermeintlichen Vorteile wird die Selbstkritik jedoch als reines Kalkül entlarvt, bei dem es weniger um wahre Selbsterkenntnis geht, als um die Selbstinszenierung und die Erlangung von Vorteilen. Die Ironie liegt darin, dass die vermeintliche Selbstkritik letztendlich dazu dient, das eigene Ego zu stärken und die eigene Person aufzuwerten.

Das Gedicht endet mit der überraschenden Schlussfolgerung: „So kommt es denn zuletzt heraus, / Dass ich ein ganz famoses Haus.“ Diese Zeilen sind der Höhepunkt der Ironie. Durch die vermeintliche Selbstkritik hat sich der Protagonist letztendlich selbst als „famoses Haus“ dargestellt, also als etwas Besonderes und Bewundernswertes. Busch zeigt hier auf, dass Selbstkritik, wenn sie falsch verstanden oder missbraucht wird, ein Mittel zur Selbstbeweihräucherung sein kann. Das Gedicht ist somit eine zeitlose Kritik an der menschlichen Eitelkeit und an der Tendenz, die eigenen Fehler zu verbergen, indem man sie scheinbar öffentlich macht.

Weitere Informationen

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.