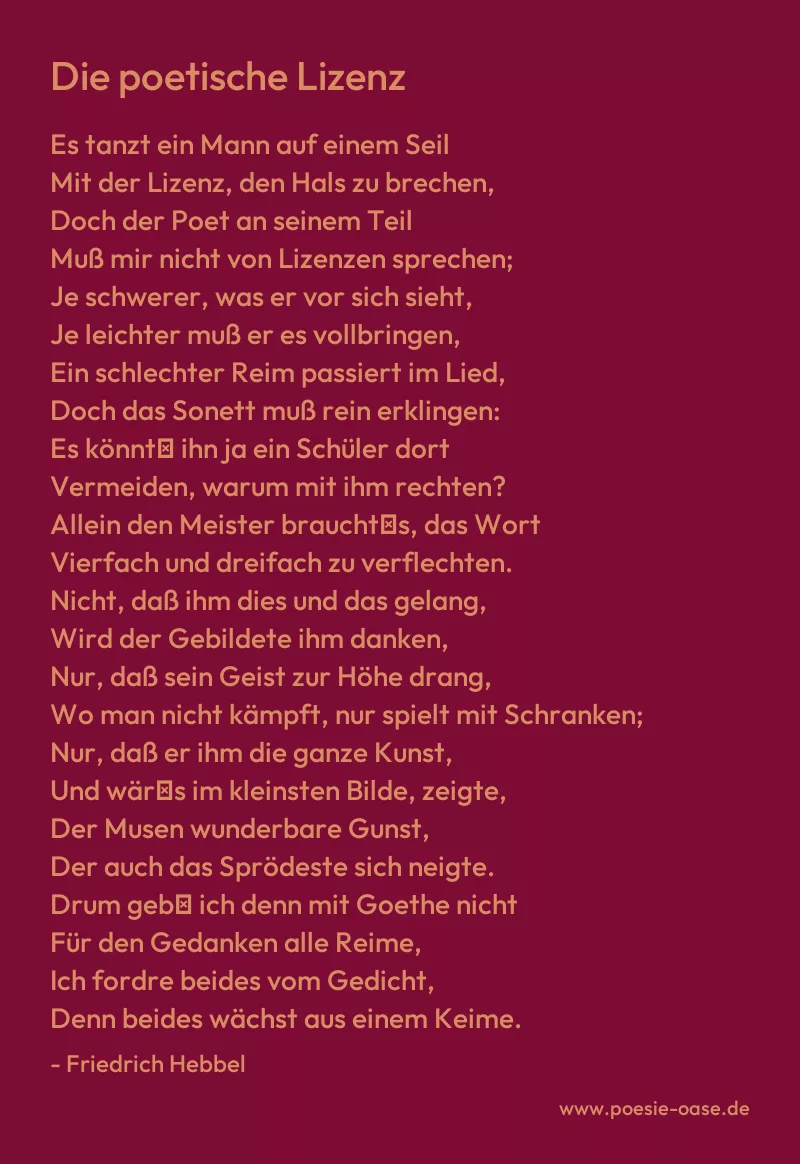

Es tanzt ein Mann auf einem Seil

Mit der Lizenz, den Hals zu brechen,

Doch der Poet an seinem Teil

Muß mir nicht von Lizenzen sprechen;

Je schwerer, was er vor sich sieht,

Je leichter muß er es vollbringen,

Ein schlechter Reim passiert im Lied,

Doch das Sonett muß rein erklingen:

Es könnt′ ihn ja ein Schüler dort

Vermeiden, warum mit ihm rechten?

Allein den Meister braucht′s, das Wort

Vierfach und dreifach zu verflechten.

Nicht, daß ihm dies und das gelang,

Wird der Gebildete ihm danken,

Nur, daß sein Geist zur Höhe drang,

Wo man nicht kämpft, nur spielt mit Schranken;

Nur, daß er ihm die ganze Kunst,

Und wär′s im kleinsten Bilde, zeigte,

Der Musen wunderbare Gunst,

Der auch das Sprödeste sich neigte.

Drum geb′ ich denn mit Goethe nicht

Für den Gedanken alle Reime,

Ich fordre beides vom Gedicht,

Denn beides wächst aus einem Keime.

Die poetische Lizenz

Mehr zu diesem Gedicht

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Die poetische Lizenz“ von Friedrich Hebbel ist eine Reflexion über die Anforderungen und die Freiheit der Kunst, insbesondere der Poesie. Es vergleicht die scheinbare Freiheit eines Seiltänzers, der mit der „Lizenz, den Hals zu brechen“ arbeitet, mit den strengen Regeln und hohen Ansprüchen, die an einen Dichter gestellt werden. Die scheinbare Freiheit des Artisten kontrastiert mit der eigentlichen Freiheit des Künstlers, der sich den Regeln beugen und gleichzeitig über sie hinauswachsen muss.

Hebbel betont die Disziplin, die für einen Poeten unerlässlich ist. Während der Seiltänzer die „Lizenz“ zum Scheitern hat, muss der Dichter stets Perfektion anstreben. Fehler, wie ein „schlechter Reim“, sind im Gedicht nicht erlaubt, insbesondere in formstrengen Gedichtformen wie dem Sonett. Der Dichter muss die Sprache beherrschen, die Worte „vierfach und dreifach zu verflechten“, um eine tiefere Bedeutung zu erzeugen. Es geht nicht darum, ob der Dichter etwas erreicht, sondern darum, wie er es tut, ob er „zur Höhe drang“, wo die Kunst nicht mehr als Kampf, sondern als Spiel mit den Regeln verstanden wird.

Das Gedicht stellt auch die Frage nach dem Wert der Kunst und der Anerkennung, die der Künstler erfährt. Der Dichter erwartet keine Dankbarkeit für das, was er erreicht, sondern für die Erschaffung von Kunst selbst. Das Publikum, insbesondere die „Gebildeten“, erkennen den wahren Wert der Kunst, wenn der Geist des Künstlers sich in der Kunst manifestiert. Die Fähigkeit, „das Sprödeste“ zu formen und die „Musen wunderbare Gunst“ zu zeigen, ist entscheidend. Hebbel betont, dass es die Meisterschaft in der Kunst ist, die zählt, nicht nur das Erreichen eines bestimmten Ziels.

In den abschließenden Versen drückt Hebbel seine persönliche Haltung zum Verhältnis von Inhalt und Form aus. Er lehnt die Vorstellung ab, dass der Gedanke wichtiger ist als die Reim. Stattdessen fordert er beides. Für ihn sind Inhalt und Form untrennbar miteinander verbunden. Beide wachsen aus „einem Keime“ und sind somit für die Qualität und den Wert eines Gedichts gleichermaßen wichtig. Dies zeigt Hebbels Überzeugung, dass wahre Kunst die perfekte Balance zwischen Inhalt und Form findet.

Weitere Informationen

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.