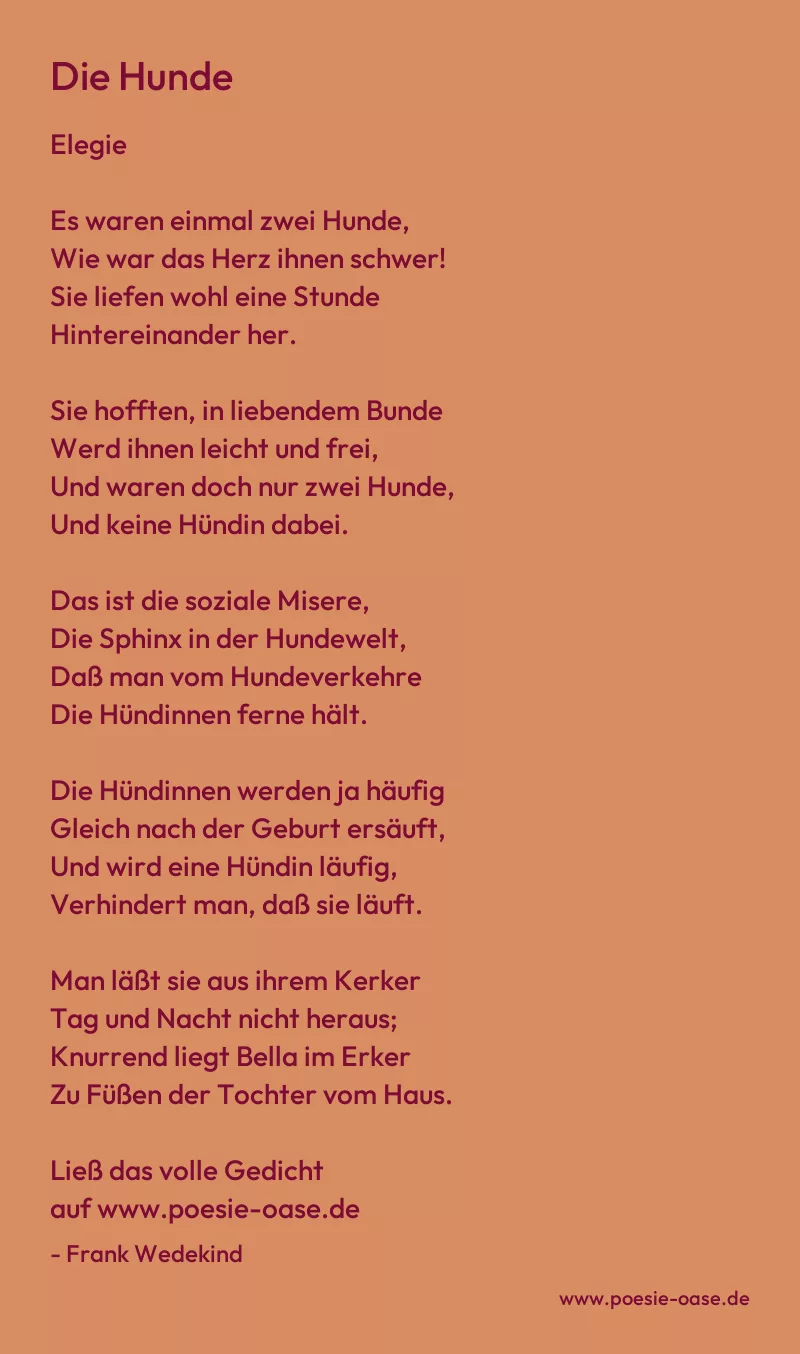

Elegie

Es waren einmal zwei Hunde,

Wie war das Herz ihnen schwer!

Sie liefen wohl eine Stunde

Hintereinander her.

Sie hofften, in liebendem Bunde

Werd ihnen leicht und frei,

Und waren doch nur zwei Hunde,

Und keine Hündin dabei.

Das ist die soziale Misere,

Die Sphinx in der Hundewelt,

Daß man vom Hundeverkehre

Die Hündinnen ferne hält.

Die Hündinnen werden ja häufig

Gleich nach der Geburt ersäuft,

Und wird eine Hündin läufig,

Verhindert man, daß sie läuft.

Man läßt sie aus ihrem Kerker

Tag und Nacht nicht heraus;

Knurrend liegt Bella im Erker

Zu Füßen der Tochter vom Haus.

Lisettchen starrt in die Zeilen

Und zittert wohl mit den Knien,

Zuckt mit den Lippen bisweilen,

Und beide denken an ihn.

Wallt man im Familienvereine

Sonntags vors Tor hinaus,

Bella geht an der Leine

Zugleich mit der Tochter vom Haus.

Hier rücken heran die Studenten,

Dort naht sich Nero galant;

Wie wird von beiden Enden

Die arme Leine gespannt!

In einem Rudel Hunde

Kam schließlich man überein,

Es möge nun in der Runde

Jeder mal Hündin sein.

Das Auge, angstvoll, trübe,

Schweift ferne zum Horizont,

Als spräch′s: Und das hat der Liebe

Himmlische Macht gekonnt.

Der kleine Fritz ging vorüber

Und sagte: „Lieber Papa,

Sage mir doch, du Lieber,

Was machen die Hunde da?“

Papa entgegnet: „Das nennt man,

Darf dir nicht sagen wie;

An diesen Greueln erkennt man

Das lausige Hundevieh.“