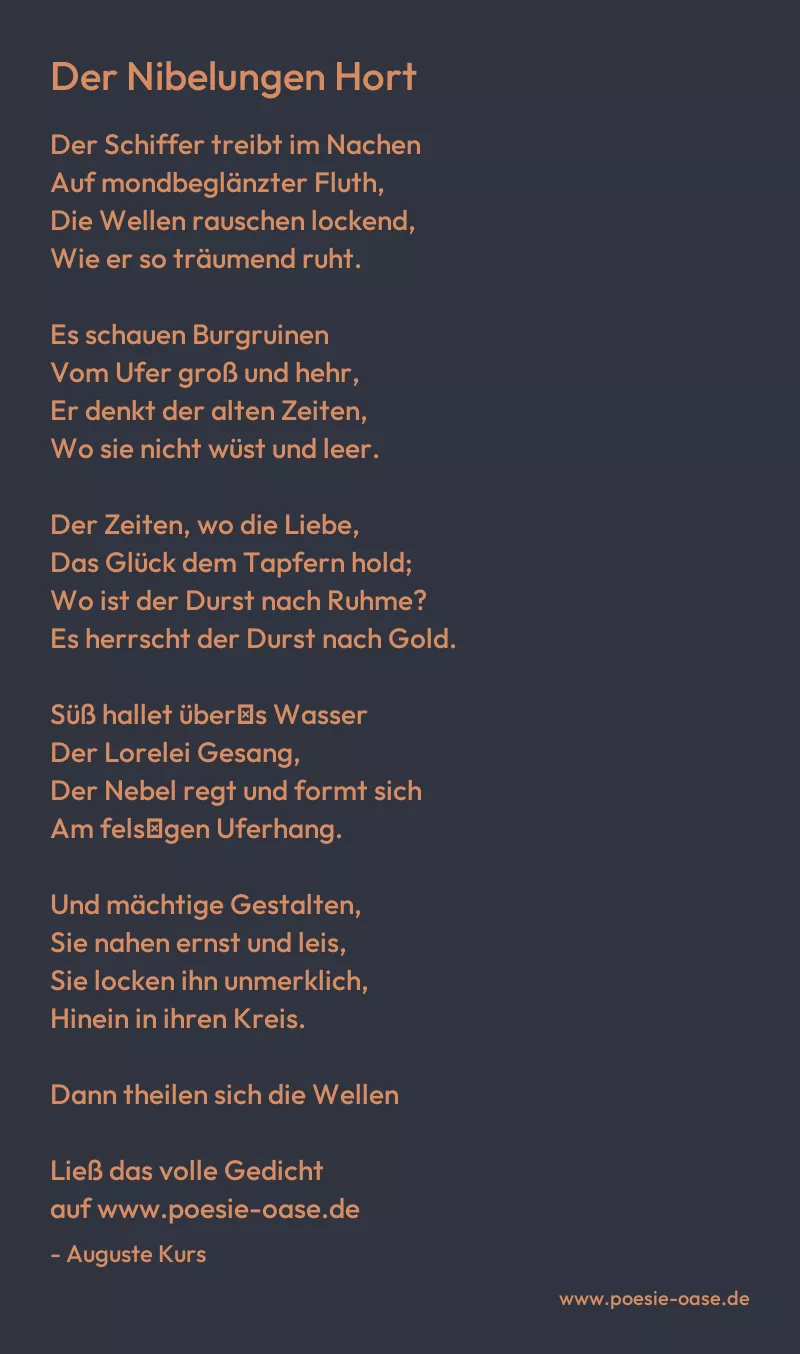

Der Schiffer treibt im Nachen

Auf mondbeglänzter Fluth,

Die Wellen rauschen lockend,

Wie er so träumend ruht.

Es schauen Burgruinen

Vom Ufer groß und hehr,

Er denkt der alten Zeiten,

Wo sie nicht wüst und leer.

Der Zeiten, wo die Liebe,

Das Glück dem Tapfern hold;

Wo ist der Durst nach Ruhme?

Es herrscht der Durst nach Gold.

Süß hallet über′s Wasser

Der Lorelei Gesang,

Der Nebel regt und formt sich

Am fels′gen Uferhang.

Und mächtige Gestalten,

Sie nahen ernst und leis,

Sie locken ihn unmerklich,

Hinein in ihren Kreis.

Dann theilen sich die Wellen

Und drängen weit zurück,

Es spähet tief hinunter

Sein ahnungsvoller Blick.

Da funkeln Kron′ und Becher

Und Spangen sonder Zahl,

Es leuchtet rings die Tiefe

Von der Juwelen Strahl.

Und nun erkennt er Alles,

Die Nächt′gen, wie den Ort,

Das sind die Nibelungen,

Das ist ihr reicher Hort.

Viel bleiche Hüter sitzen

Dort unten bei der Pracht,

»O wer das Wort nun wüßte,

Das starr die Wellen macht!«

Und wer die Stätte fände

Beim lichten Tagesschein!«

Die grauen Nibelungen,

Sie schaun gar höhnisch drein.

Und wie er späht am Ufer,

Und wie er sucht das Wort,

Da schließen sich die Wellen,

Verschwunden ist der Hort.

Allnächtlich weilt der Schiffer

Nun auf des Stromes Fluth,

Er sucht bei Loreleis Tönen

Den Hort, der unten ruht.

Doch einmal treibt der Nachen

Verlassen hin und her,

Und bei dem Horte sitzet

Ein bleicher Hüter mehr.