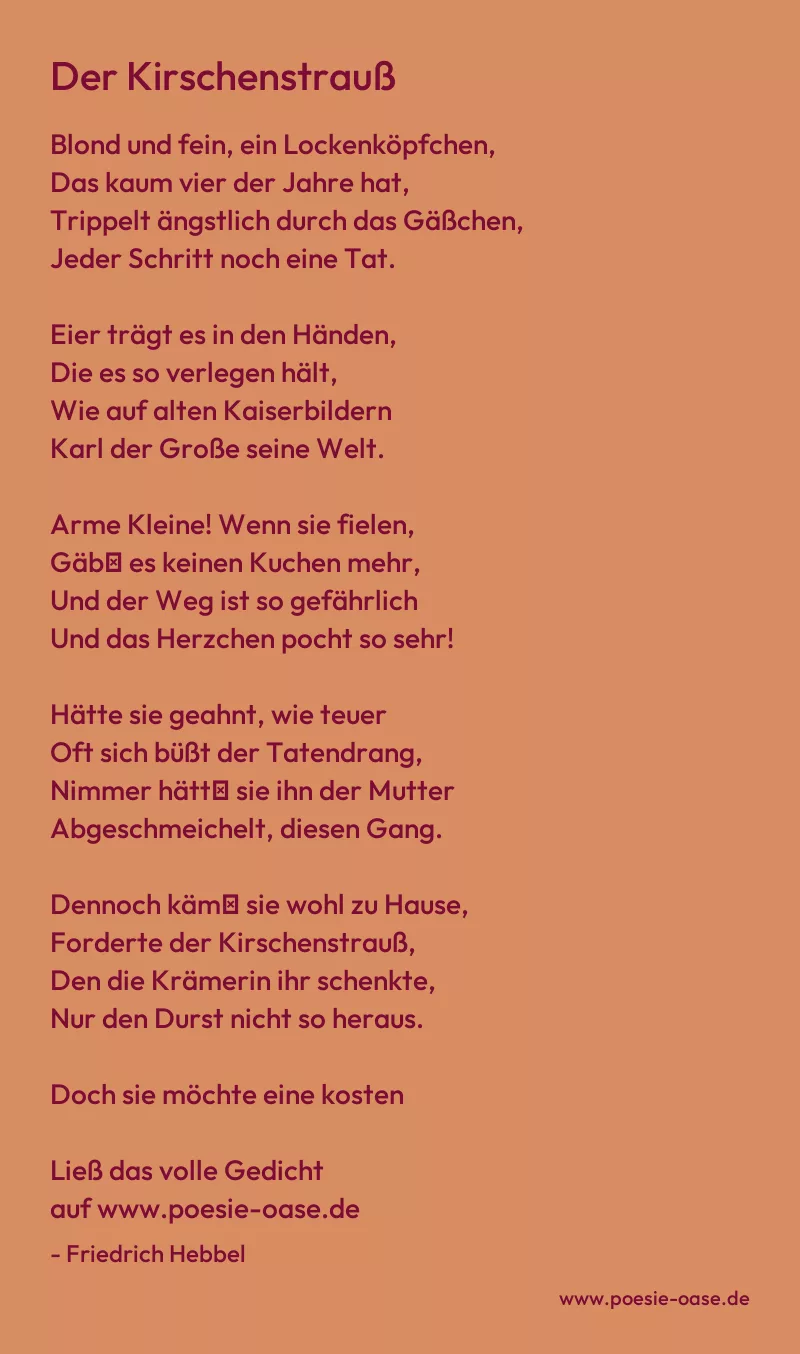

Blond und fein, ein Lockenköpfchen,

Das kaum vier der Jahre hat,

Trippelt ängstlich durch das Gäßchen,

Jeder Schritt noch eine Tat.

Eier trägt es in den Händen,

Die es so verlegen hält,

Wie auf alten Kaiserbildern

Karl der Große seine Welt.

Arme Kleine! Wenn sie fielen,

Gäb′ es keinen Kuchen mehr,

Und der Weg ist so gefährlich

Und das Herzchen pocht so sehr!

Hätte sie geahnt, wie teuer

Oft sich büßt der Tatendrang,

Nimmer hätt′ sie ihn der Mutter

Abgeschmeichelt, diesen Gang.

Dennoch käm′ sie wohl zu Hause,

Forderte der Kirschenstrauß,

Den die Krämerin ihr schenkte,

Nur den Durst nicht so heraus.

Doch sie möchte eine kosten

Von den Beeren rund und rot,

Denn es sind für sie die ersten,

Und das bringt ihr große Not.

Ihre Hand zum Mund zu führen,

Wagt sie nimmer, denn das Ei

Könnte ihr derweil entschlüpfen,

Hält sie doch den Strauß dabei.

Drum versucht sie′s, sich zu bücken,

Doch die Kluft ist gar zu weit,

Und sie spitzt umsonst die Lippen

Nach der würz′gen Süßigkeit.

Aber sie gerät ins Straucheln,

Und das Unglück wär′ geschehn,

Bliebe sie nicht auf der Stelle

Wie erstarrt vor Schrecken, stehn.

Denn die Eier wollten gleiten,

Und sie hält sie nur noch fest,

Weil sie beide unwillkürlich

Gegen Leib und Brust gepreßt.

Lange wird es zwar nicht dauern:

Bellt der erste kleine Hund,

Fährt sie noch einmal zusammen,

Und sie rollen auf den Grund.

Doch da springt, den Küchenlöffel

In der mehlbestäubten Hand,

Ihr die Mutter rasch entgegen,

Und das Unglück ist gebannt.