„En alte Maa, en arme Maa,

er spricht Ich um e Wohltat a.

E Stückli Brot ab Euem Tisch,

wenn’s Eue guete Willen isch !

He jo, dur Gotts Wille !

In Sturm un Wetter, arm un bloß,

gibore bin i uf der Strooß,

un uf der Strooß in Sturm un Wind

erzogen, arm, e Bettelchind.

Druf wo n i chräftig worde bi,

un d’Eltere sinn gstorbe gsi,

se han i denkt: Saldatetod

isch besser weder Bettelbrot.

I ha in schwarzer Wetternacht

vor Laudons Zelt un Fahne gwacht;

i bi bym Paschal Paoli

in Korsika Draguner gsi,

un gfochte han i wie ne Maa

un Bluet an Gurt un Säbel gha.

I bi vor mengger Batterii,

i bi in zwenzig Schlachte gsi

un ha mit Treu un Tapferkait

dur Schwert un Chugle’s Lebe trait.

Zletscht henn si mi mit lahmem Arm

ins Elend gschickt. Daß Gott erbarm!

He jo, dur Gotts Wille ! “

„Chumm, arme Maa !

I gunn der’s, wie n i’s selber ha.

Un helf der Gott uus dyner Not

un tröst di, bis es besser goht.“

„Vergelt’s der Gott un dank der Gott,

du zarten Engel, wyß un rot;

un geb der Gott e brave Maa! –

Was luegsch mi so biwegli a?

Hesch öbben au ne Schatz im Zelt,

mit Schwert un Roß im wyte Feld?

Biwahr di Gott vor Weh un Laid

un geb dym Schatz e sicher Glait

un bring der ball e gsunde Maa!

`s geht zimli scharf vor Mantua.

`s cha sii, i chönnt der Meldig gee. –

Was luegsch mi a un wirsch wie Schnee

un saisch nit: Henk dy Bettelgwand,

dy falsche graue Bart an d’Wand?

Jetz bschau mi recht, un chennsch mi no?

Geb Gott, i seig Gottwilche do !“

„Heer Jesis, der Fridli, my Fridli isch do!

Gottwilche, Gottwilche, wohl chenn i di no !

Wohl het mi biglaitet dy lieblichi Gstalt

uf duftige Matten, im schattige Wald.

Wohl het di biglaitet my bchümmeret Herz

dur Schwerter un Chugle mit Hoffnig un Schmerz

un briegget un bettet. Gott het mer willfahrt

un het mer my Fridli un het mer en gspart.

Wie chlopft’s mer im Buese, wie bin i so froh!

O Muetter, chumm waidli, my Fridli isch do!“

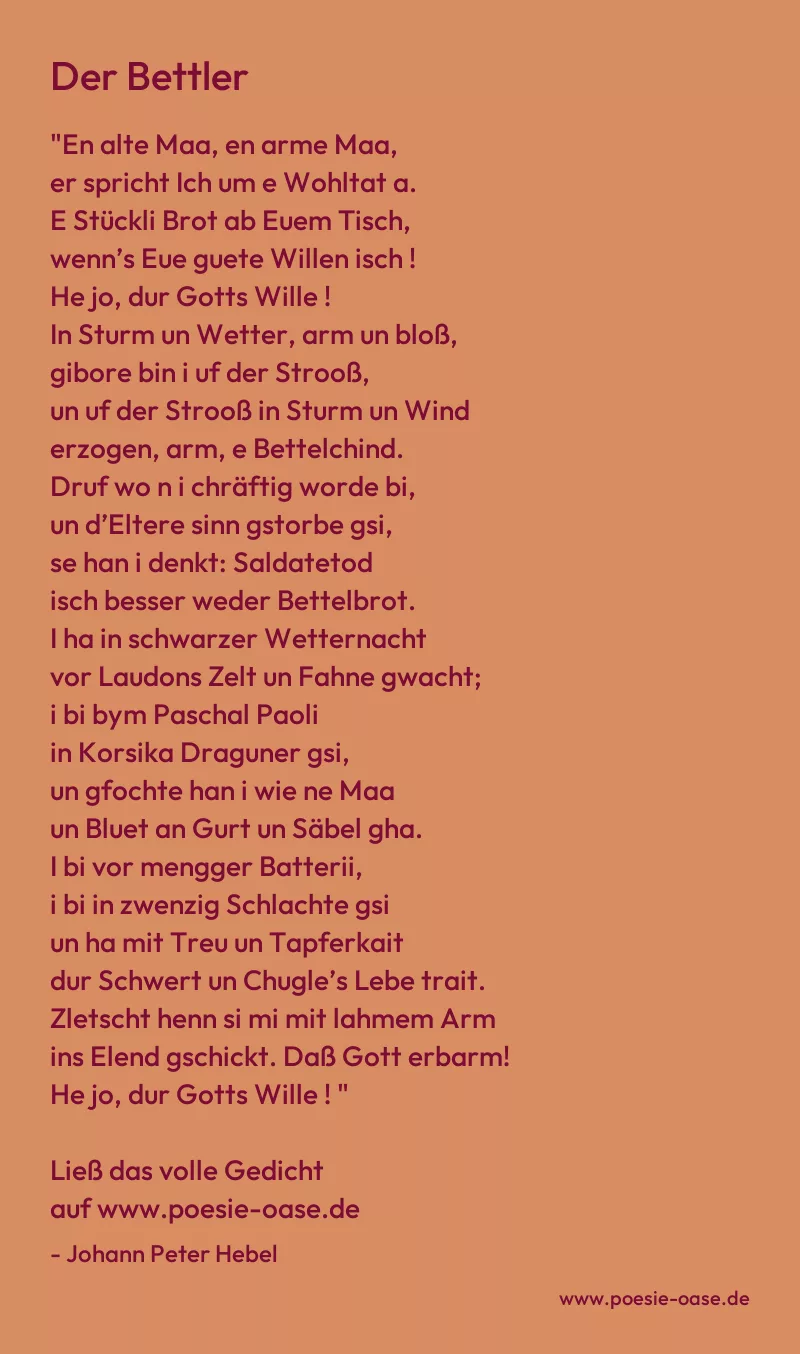

Der Bettler

Mehr zu diesem Gedicht

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Der Bettler“ von Johann Peter Hebel ist eine ergreifende Ballade, die von einem alten, verarmten Soldaten handelt, der um eine milde Gabe bittet. Der Text entfaltet sich in zwei Teilen: Zuerst der Bettler, der seine Leidensgeschichte erzählt, und dann die überraschende Enthüllung seiner Identität und seiner Verbindung zu einer Frau, die ihm begegnet.

Der erste Teil des Gedichts beschreibt das Schicksal des Bettlers, der als „arme Maa“ und „Bettelchind“ geboren wurde und ein entbehrungsreiches Leben führte. Er hat als Soldat unter verschiedenen Feldherren tapfer gekämpft und viele Schlachten überlebt. Am Ende wurde er vom Krieg als „lahmer Arm“ zurückgelassen und ist nun gezwungen, zu betteln. Hebel erzeugt hier eine tiefe Empathie für den Mann, indem er dessen Not und sein Leid detailliert schildert. Die einfache Sprache und der Dialekt verstärken die Authentizität und Unmittelbarkeit der Geschichte. Die Zeile „Ins Elend gschickt. Daß Gott erbarm!“, deutet eine tiefe Verzweiflung und Resignation an, die den Kontrast zur späteren Freude verstärkt.

Der zweite Teil nimmt eine unerwartete Wendung, als eine junge Frau, die ihn um eine „Wohltat“ gebeten hatte, ihm begegnet und ihm Trost spendet. In einer berührenden Szene erinnert sich die Frau an den Mann, der sich als ihr verschollener Geliebter entpuppt. Die Frau erkennt ihn wieder und reagiert mit Unglauben und Freude, die ihre Beziehung und Geschichte mit dem Bettler verbindet. Die Wiederbegegnung ist ein Moment der Hoffnung und des Glücks, der die Härten des Krieges und die Armut vergessen lässt. Die Zeilen „Heer Jesis, der Fridli, my Fridli isch do!“, drücken ihre tiefe Freude und Dankbarkeit aus, dass ihr Geliebter überlebt hat und wiedergefunden wurde.

Hebels Ballade ist mehr als nur die Geschichte eines Bettlers; sie ist eine Reflexion über Krieg, Verlust, Hoffnung und Liebe. Sie thematisiert die brutalen Auswirkungen des Krieges auf die Individuen und die Gesellschaft, während sie gleichzeitig die Kraft der Liebe und die Möglichkeit der Wiedervereinigung in einer Welt voller Leid hervorhebt. Der Dialekt und die einfachen Worte verstärken die emotionale Wirkung und machen die Geschichte für den Leser zugänglich und berührend. Das Gedicht verdeutlicht, dass selbst in den dunkelsten Stunden Hoffnung und Glück gefunden werden können.

Weitere Informationen

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.