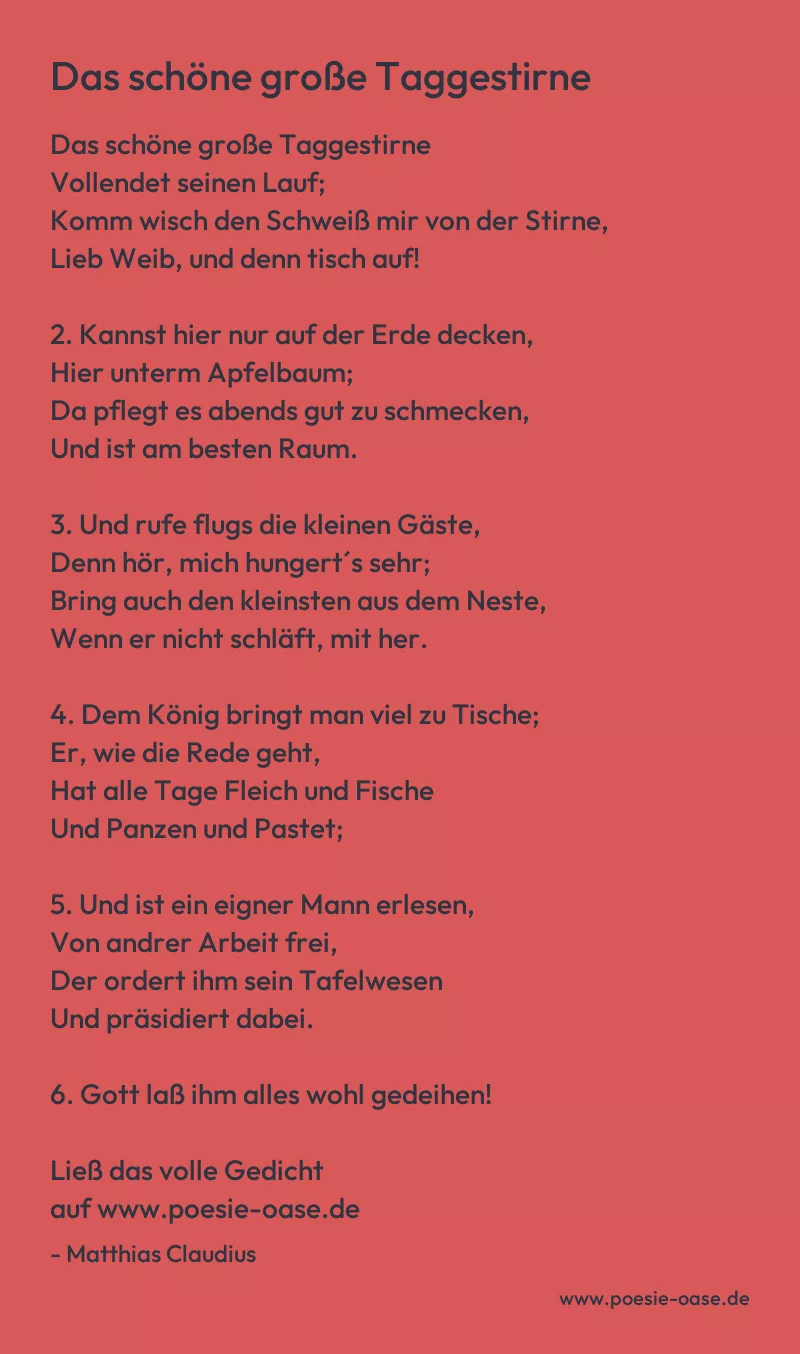

Das schöne große Taggestirne

Vollendet seinen Lauf;

Komm wisch den Schweiß mir von der Stirne,

Lieb Weib, und denn tisch auf!

2. Kannst hier nur auf der Erde decken,

Hier unterm Apfelbaum;

Da pflegt es abends gut zu schmecken,

Und ist am besten Raum.

3. Und rufe flugs die kleinen Gäste,

Denn hör, mich hungert´s sehr;

Bring auch den kleinsten aus dem Neste,

Wenn er nicht schläft, mit her.

4. Dem König bringt man viel zu Tische;

Er, wie die Rede geht,

Hat alle Tage Fleich und Fische

Und Panzen und Pastet;

5. Und ist ein eigner Mann erlesen,

Von andrer Arbeit frei,

Der ordert ihm sein Tafelwesen

Und präsidiert dabei.

6. Gott laß ihm alles wohl gedeihen!

Er hat auch viel zu tun,

Und muß sich Tag und Nacht kasteien,

Daß wir in Frieden ruhn.

7. Und haben wir nicht Herrenfutter;

So haben wir doch Brot,

Und schöne, frische, reine Butter,

Und Milch, was denn für Not?

8. Das ist genug für Bauersleute,

Wir danken Gott dafür,

Und halten offne Tafel heute

Vor allen Sternen hier.

9. Es präsidiert bei unserm Mahle

Der Mond, so silberrein!

Und kuckt von oben in die Schale

Und tut den Segen h´nein.

10. Nun Kinder esset, eßt mit Freuden,

Und Gott gesegn es euch!

Sieh, Mond! ich bin wohl zu beneiden,

Bin glücklich und bin reich!