Der Bauer hier zu Land ist just kein Wicht;

Allein so reich wie Thümmel wird er nicht.

Das war der reichste Bauer in der Welt:

Der maß mit Scheffeln nur sein Buttergeld.

Der fuhr mit drei vier Rappen querfeldein,

Wos ihm gefiel, und ließ die Leute schrein,

Griff in den Sack und warf die Strafe hin:

Da durft er ungehindert weiter ziehn.

Er strich die Butter auf den Käs und aß

Den Zucker eingetunkt ins Honigfaß.

Er schmauste sein gebraten Schwein in Ruh

Und Rindfleisch knappert er statt Brots dazu!

Das Bier trank er nur eben oben ab;

Doch Fässer Weins bis auf den Grund hinab.

Bat ihn um ein Stück Brot ein armer Mann,

Reicht er es hinterrücks, sah ihn nicht an,

Und sagte einer: tausend Gotteslohn!

Sprach er: geh zu mit deinem Gotteslohn!

Ich brauch das nicht, ich habe ja vollauf!

Und lachend setzt er einen Schluck darauf.

– Das Leben währt noch eine gute Weil;

Allein auf einmal hat der Tod nun Eil

Und holt ihn ab und bricht den Übermut,

Und Thümmels Seele ging es nun nicht gut:

Sie wollte querfeldein ins Paradies,

Wohin Sanct Peter sie jedoch nicht ließ.

Sie hatte Gottes Lohn verschmäht und nun

Begehrte sie ihn doch: was war zu tun? –

Sie mußte zwischen Erd und Himmel gehn,

Bis sie aufs neu sich Gottes Lohn gewönn:

Man sah wie sie gehüllt in Feuer ging

Und hieß sie nur das kleine Tümmelding. –

– Mein kleines Tümmelding zog nun umher

Probieren, ob ihm jemand günstig wär?

Allein die Leute liefen von dem Ort,

Wos kleine Tümmelding sich zeigte, fort.

Man hielt den Tümmel für nichts Gutes mehr,

Weil er im Feuer ging: das brannte sehr! –

Doch aber merkt man endlich mit der Zeit,

Das Tümmelding tut niemand was zu leid.

Ging einer dort im Marschland überquer,

So liefs im Finstern eben nebenher

Und leuchtete nach Hause – dann und wann

Rief man zum Leuchten sich das Ding heran.

Ach! wie das kleine Tümmelding da ging

Und Müh sich gab, daß es den Dank erzwing!

Doch niemand sprach nun irgend »Gotteslohn!«

Und so vergingen viele Jahre schon.

Zwar sagte: »schönen großen Dank!« etwann

Auch: »schamster Diener!« der und jener Mann,

Auch: »sehr verbunden!« und dergleichen mehr,

Auch: »bleib gesund!« doch – half ihm das nicht sehr!

Denn niemand sagte schlichthin: »Gottes Lohn!«

Es schien am Ende aus der Mode schon . . .

Bis dermaleinst ein Trunkenbold, bei Nacht,

Durch vieles Trinken sich so weit gebracht,

Daß er den Graben hielt für einen Weg

Und so ins Wasser plumpte von dem Steg.

Obwohl er unten nun bald nüchtern war,

Sah er im Graben doch nicht just und klar

Und rief: wenn doch das kleine Tümmelding

Hier wär! – Da kam das Tümmelding gar flink

Und fing ihn, zischend durch den wüsten Schlamm,

Und stellt ihn rauchend wieder auf den Damm

Und trocknet ihn und leuchtet ihm nach Haus.

Da rief gerührt der Halbgesottne aus:

»O kleines Tümmelding, nun find ich schon,

Nimm für dein Leuchten tausend Gotteslohn!« –

Da flackert es vor Freuden lichterloh:

Gottlob! ich bin erlöset! rief es froh:

Hoch hüpfete das kleine Tümmelding,

Hoch, hoch, bis in den Sternen es verging.

Und seit derselben Stunde bleibt es fort:

Man siehts nicht wieder auf der Heide dort.

Aus alle dem jedoch zu merken ist,

Daß ein »Gott lohns!« nicht zu verachten ist!

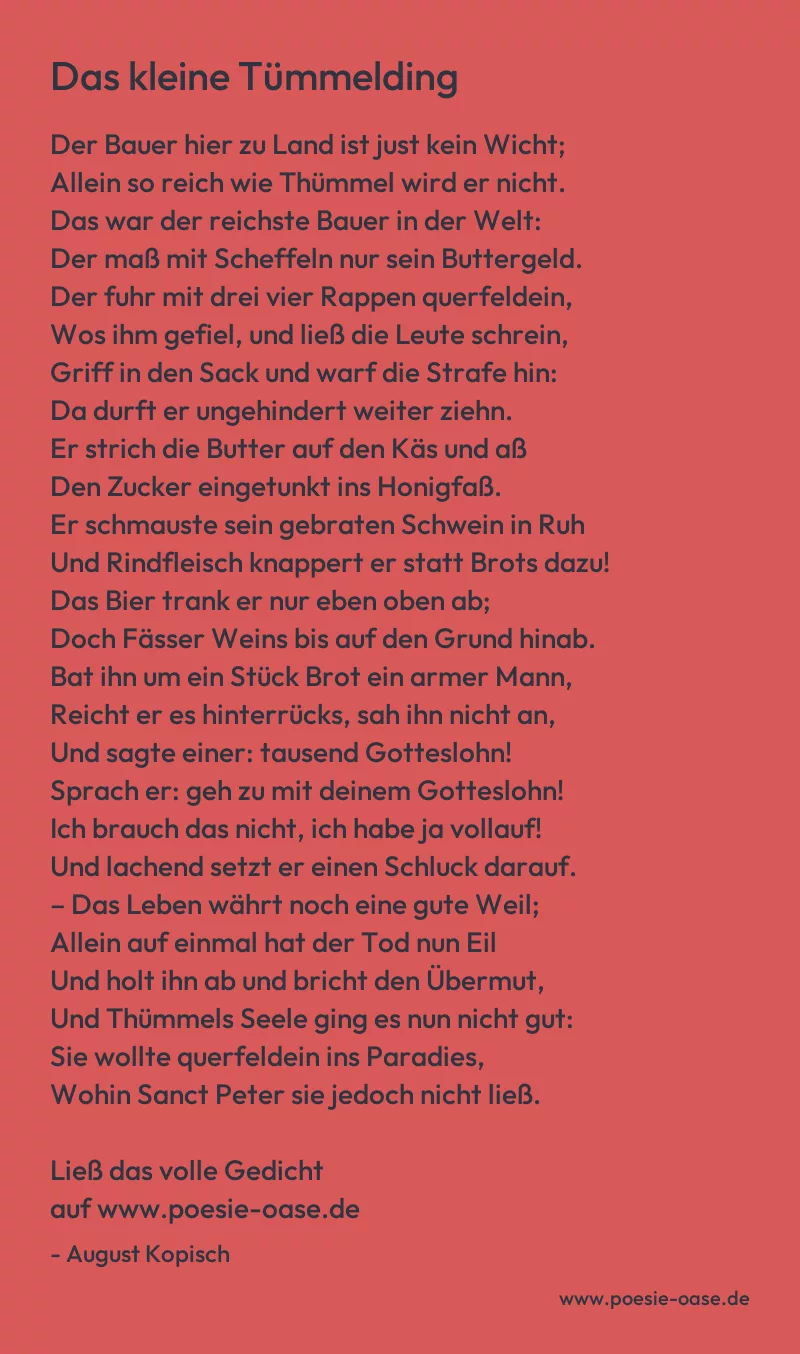

Das kleine Tümmelding

Mehr zu diesem Gedicht

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Das kleine Tümmelding“ von August Kopisch ist eine humorvolle, doch tiefgründige Parabel über Reichtum, Hochmut, Buße und die Bedeutung von Nächstenliebe und Dankbarkeit. Es erzählt die Geschichte eines reichen, geizigen Bauern namens Thümmel, der im Leben alles besaß, aber die einfachen Tugenden wie Großzügigkeit und Demut missachtete. Nach seinem Tod wird er zunächst vom Himmel abgewiesen, weil er Gottes Lohn ablehnte. Er wird zu einem umherirrenden Geist, dem „kleinen Tümmelding“, das in Feuer gehüllt ist und nach Erlösung sucht.

Der erste Teil des Gedichts beschreibt Thümmels Leben als wohlhabender, aber hartherziger Bauer. Er behandelt seine Mitmenschen mit Verachtung und weist Bitten um Hilfe ab, was seinen Hochmut und seine fehlende Wertschätzung für die einfachen Dinge des Lebens verdeutlicht. Der Kontrast zwischen seinem materiellen Reichtum und seiner spirituellen Armut wird betont. Nach seinem Tod erfährt er, dass Reichtum allein nicht ausreicht, um die Gunst Gottes zu erlangen, und er wird zu einem umherirrenden Geist, der zur Buße verdammt ist.

Der zweite Teil des Gedichts schildert die Wanderungen des „kleinen Tümmelding“, das verzweifelt versucht, durch gute Taten und Hilfe für andere Anerkennung und Erlösung zu finden. Doch seine Bemühungen werden zunächst nicht belohnt, da die Menschen ihn aufgrund seiner Erscheinung und seiner Herkunft ablehnen. Erst als er einem betrunkenen Mann das Leben rettet, indem er ihn aus einem Graben rettet und ihm den Weg nach Hause leuchtet, erhält er die ersehnte Anerkennung und den „Gotteslohn“, nach dem er sich sehnte. Diese Erfahrung führt zu seiner Erlösung.

Das Gedicht nutzt das Bild des „kleinen Tümmelding“ als Metapher für die Seele des Verstorbenen, die nach Erlösung sucht. Die wiederholte Ablehnung des „Gotteslohns“ durch Thümmel im Leben steht symbolisch für seine Ignoranz gegenüber den spirituellen Werten, die für das Seelenheil wichtig sind. Die Erlösung des „kleinen Tümmelding“ durch die unerwartete Dankbarkeit des Geretteten unterstreicht die Bedeutung von Nächstenliebe und Demut. Das Gedicht endet mit einer klaren Botschaft: „Daß ein ‚Gott lohns!‘ nicht zu verachten ist!“, was die essentielle Bedeutung der Dankbarkeit und der Wertschätzung für gute Taten hervorhebt.

Die Sprache des Gedichts ist volkstümlich und humorvoll, was die Moral der Geschichte trotz ihrer Tiefe zugänglich macht. Kopisch verwendet einfache Reime und eine lebendige Erzählweise, um die Geschichte zu vermitteln und die Leser zu unterhalten und zu ermahnen. Das Gedicht ist somit eine lehrreiche Geschichte über menschliche Eigenschaften, die sowohl zum Nachdenken anregt als auch unterhält.

Weitere Informationen

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.