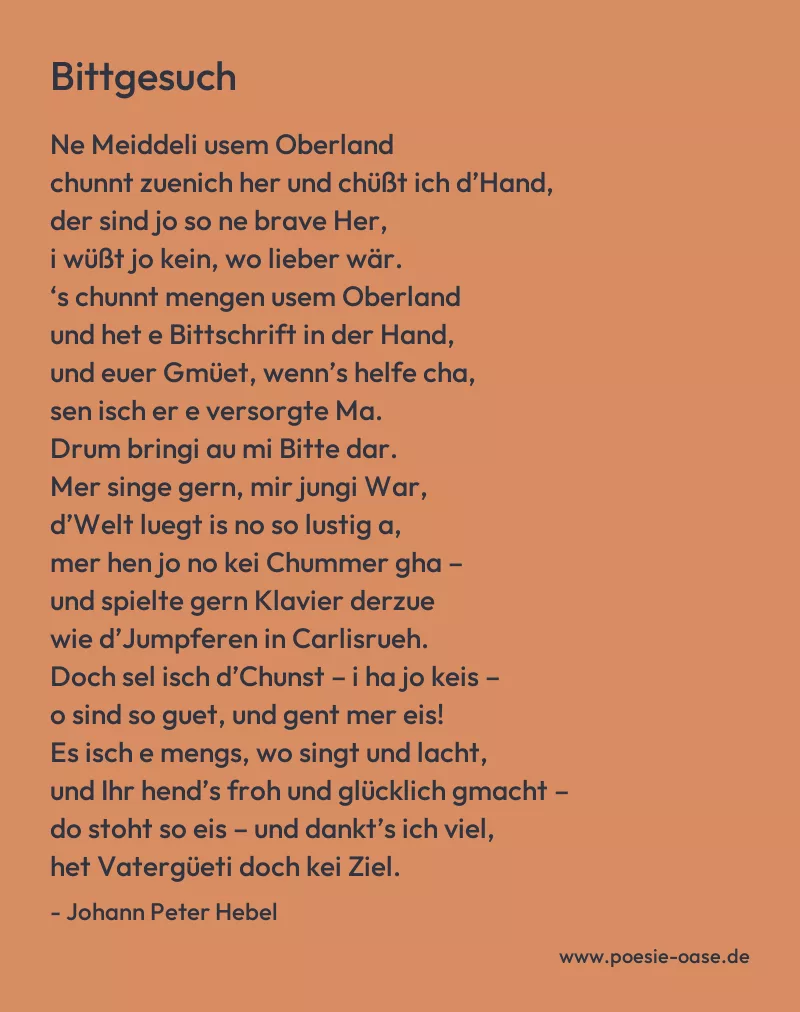

Ne Meiddeli usem Oberland

chunnt zuenich her und chüßt ich d’Hand,

der sind jo so ne brave Her,

i wüßt jo kein, wo lieber wär.

‘s chunnt mengen usem Oberland

und het e Bittschrift in der Hand,

und euer Gmüet, wenn’s helfe cha,

sen isch er e versorgte Ma.

Drum bringi au mi Bitte dar.

Mer singe gern, mir jungi War,

d’Welt luegt is no so lustig a,

mer hen jo no kei Chummer gha –

und spielte gern Klavier derzue

wie d’Jumpferen in Carlisrueh.

Doch sel isch d’Chunst – i ha jo keis –

o sind so guet, und gent mer eis!

Es isch e mengs, wo singt und lacht,

und Ihr hend’s froh und glücklich gmacht –

do stoht so eis – und dankt’s ich viel,

het Vatergüeti doch kei Ziel.

Bittgesuch

Mehr zu diesem Gedicht

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Bittgesuch“ von Johann Peter Hebel ist eine charmante und einfühlsame Bitte um Unterstützung, die von einer jungen Frau aus dem Oberland vorgetragen wird. Der Titel deutet bereits die zentrale Thematik des Gedichts an: eine Petition, ein Gesuch, vorgetragen mit demütigem Respekt und der Bitte um Wohlwollen. Die junge Frau wendet sich mit großer Verehrung an eine wohlhabende oder einflussreiche Person, die sie durch ihre Großzügigkeit und Güte ansprechen möchte.

Die Dichtung ist in einem Dialekt verfasst, der die Echtheit und Unmittelbarkeit der Bitte unterstreicht. Die Sprache ist einfach und volksnah, mit kurzen Sätzen und einem direkten Ausdruck, was die Aufrichtigkeit und das Vertrauen der Bittstellerin verdeutlicht. Sie beginnt mit einer liebevollen Beschreibung und dem Ausdruck von Zuneigung. Durch diese sanfte Art, sowie der Verwendung der Anredeform „Ihr“ versucht sie, die Gunst des Adressaten zu gewinnen. Die jungen Leute aus dem Oberland werden als brav und liebenswert dargestellt, wodurch die Bitte umso dringlicher erscheint.

Das eigentliche Bittanliegen der jungen Frau wird durch die Erwähnung der „Bittschrift“ in ihren Händen und dem Wunsch nach einer „versorgten Ma“ angedeutet. Der Wunsch nach einem Klavier, als Zeichen von Bildung, Musik und Lebensfreude, wird hervorgehoben. Sie vergleicht sich mit den jungen Damen in Karlsruhe, die bereits über diese Annehmlichkeit verfügen, während ihr selbst dieser Luxus verwehrt ist. Der Schluss des Gedichts verstärkt die Botschaft der Dankbarkeit und des Respekts, wobei der Adressat als jemand beschrieben wird, der durch seine Großzügigkeit Freude und Glück verbreitet.

Die zentrale Botschaft des Gedichts ist das Vertrauen in die Güte und Hilfsbereitschaft des Adressaten sowie die Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Es ist ein Zeugnis des Vertrauens in die menschliche Großzügigkeit und die Möglichkeit, durch Unterstützung und Wohlwollen die Lebensumstände anderer positiv zu beeinflussen. Die scheinbar einfache Bitte birgt tiefere soziale Implikationen und spiegelt die Sehnsucht nach Bildung und einem erfüllten Leben wider.

Weitere Informationen

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.