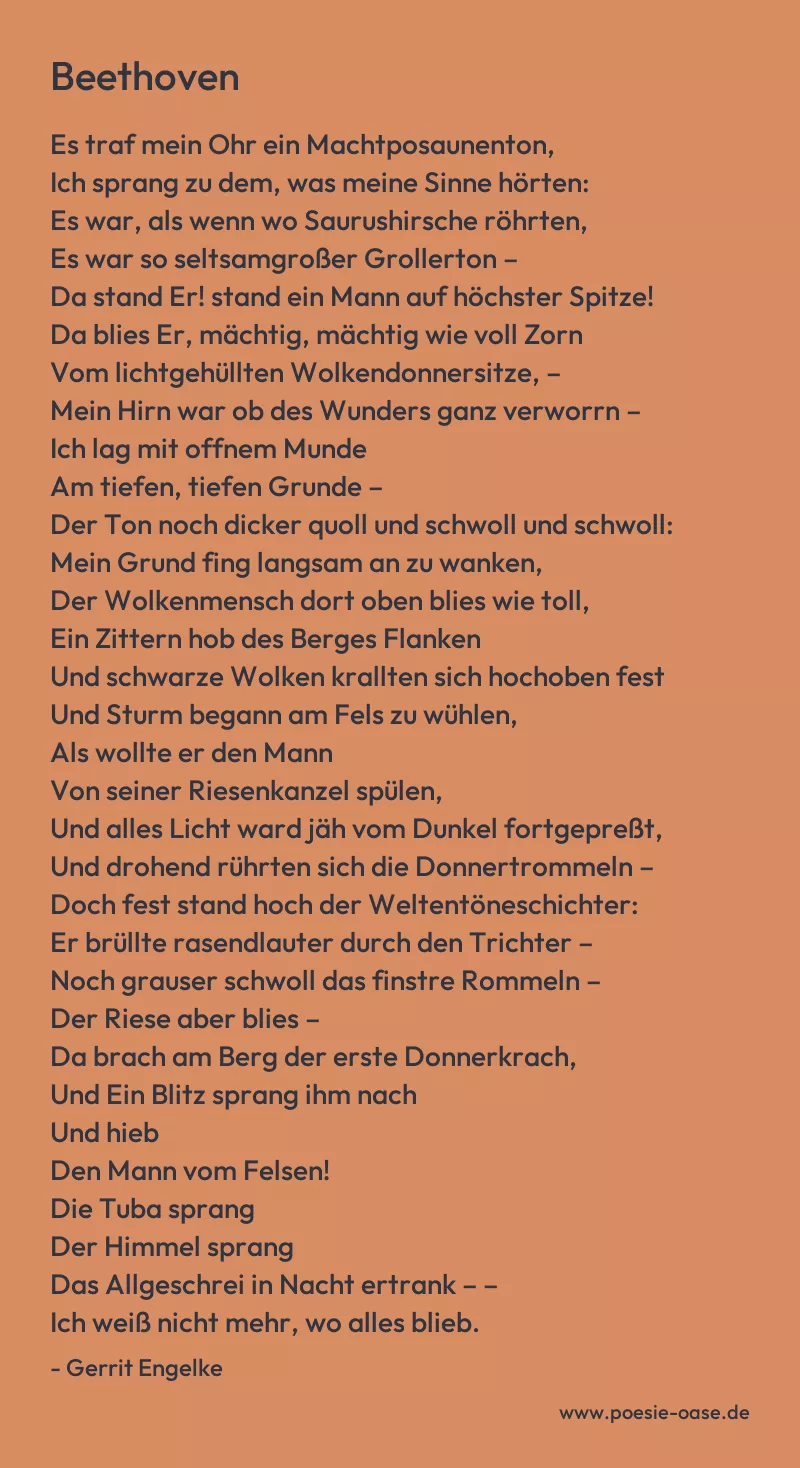

Es traf mein Ohr ein Machtposaunenton,

Ich sprang zu dem, was meine Sinne hörten:

Es war, als wenn wo Saurushirsche röhrten,

Es war so seltsamgroßer Grollerton –

Da stand Er! stand ein Mann auf höchster Spitze!

Da blies Er, mächtig, mächtig wie voll Zorn

Vom lichtgehüllten Wolkendonnersitze, –

Mein Hirn war ob des Wunders ganz verworrn –

Ich lag mit offnem Munde

Am tiefen, tiefen Grunde –

Der Ton noch dicker quoll und schwoll und schwoll:

Mein Grund fing langsam an zu wanken,

Der Wolkenmensch dort oben blies wie toll,

Ein Zittern hob des Berges Flanken

Und schwarze Wolken krallten sich hochoben fest

Und Sturm begann am Fels zu wühlen,

Als wollte er den Mann

Von seiner Riesenkanzel spülen,

Und alles Licht ward jäh vom Dunkel fortgepreßt,

Und drohend rührten sich die Donnertrommeln –

Doch fest stand hoch der Weltentöneschichter:

Er brüllte rasendlauter durch den Trichter –

Noch grauser schwoll das finstre Rommeln –

Der Riese aber blies –

Da brach am Berg der erste Donnerkrach,

Und Ein Blitz sprang ihm nach

Und hieb

Den Mann vom Felsen!

Die Tuba sprang

Der Himmel sprang

Das Allgeschrei in Nacht ertrank – –

Ich weiß nicht mehr, wo alles blieb.

Beethoven

Mehr zu diesem Gedicht

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Beethoven“ von Gerrit Engelke ist eine dynamische und bildreiche Hommage an den Komponisten, die dessen Musik in Naturgewalten umsetzt. Es beginnt mit einem kraftvollen „Machtposaunenton“, der den Hörer sofort in seinen Bann zieht, und etabliert eine Atmosphäre von erhabener Größe und gleichzeitig beängstigender Gewalt. Die Verwendung von Verben wie „röhrten“, „blies“ und „brüllte“ erzeugt eine unmittelbare, körperliche Erfahrung der Musik, die den Leser in das Geschehen hineinzieht.

Die Metaphern sind zentral für das Verständnis des Gedichts. Beethoven wird als „Wolkenmensch“ dargestellt, der von einem „Wolken-Donnersitz“ herab seine Musik in die Welt schickt. Diese Bilder verstärken den Eindruck von Übermenschlichkeit und göttlicher Schöpfungskraft. Die Landschaft wird durch den Sturm und die Naturgewalten zu einem Resonanzraum für die Musik, wobei der „Berg“ und die „Felsen“ als Zeugen der gewaltigen Klänge dienen. Das Gedicht entwickelt sich von einem ersten Staunen zu einem crescendoartigen Höhepunkt, der in einem dramatischen Zusammenbruch endet.

Der zweite Teil des Gedichts beschreibt den Höhepunkt der musikalischen Ekstase und die daraus resultierende Zerstörung. Der „Donnerkrach“ und der Blitz, der den „Mann vom Felsen“ schlägt, symbolisieren die überwältigende Kraft der Musik, die sowohl erhebend als auch zerstörerisch wirken kann. Der Absturz des Komponisten, die Explosion der „Tuba“ und das „Allgeschrei“ in der Nacht verdeutlichen das Ende des musikalischen Erlebnisses und des Bewusstseins des Zuhörers, der sich in einem Zustand der vollständigen Auflösung befindet.

Die Sprache des Gedichts ist expressiv und von emotionaler Intensität geprägt. Engelke nutzt kraftvolle Adjektive und Verben, um die Hörerfahrung zu verstärken und die Zerstörung des lyrischen Ichs darzustellen. Der ständige Wechsel zwischen ruhigen und ungestümen Passagen unterstreicht die Dynamik der Musik Beethovens und die Ambivalenz ihrer Wirkung. Das Gedicht wird zu einem kraftvollen Zeugnis der Macht von Musik, die sowohl erhebend als auch zerstörerisch ist.

Weitere Informationen

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.