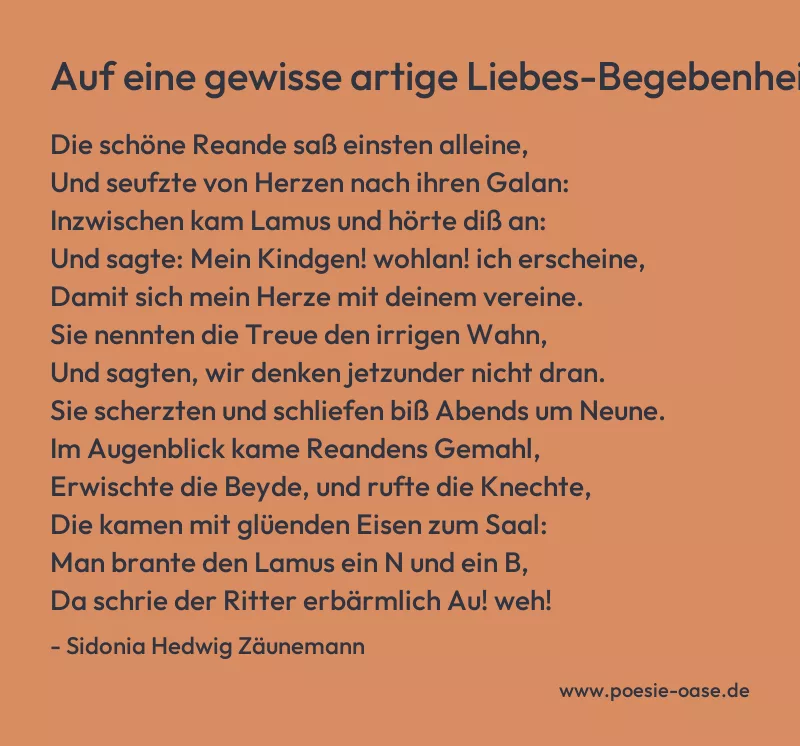

Die schöne Reande saß einsten alleine,

Und seufzte von Herzen nach ihren Galan:

Inzwischen kam Lamus und hörte diß an:

Und sagte: Mein Kindgen! wohlan! ich erscheine,

Damit sich mein Herze mit deinem vereine.

Sie nennten die Treue den irrigen Wahn,

Und sagten, wir denken jetzunder nicht dran.

Sie scherzten und schliefen biß Abends um Neune.

Im Augenblick kame Reandens Gemahl,

Erwischte die Beyde, und rufte die Knechte,

Die kamen mit glüenden Eisen zum Saal:

Man brante den Lamus ein N und ein B,

Da schrie der Ritter erbärmlich Au! weh!

Auf eine gewisse artige Liebes-Begebenheit

Mehr zu diesem Gedicht

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Auf eine gewisse artige Liebes-Begebenheit“ von Sidonia Hedwig Zäunemann erzählt in einer pointierten und satirischen Weise von einer außerehelichen Affäre und deren unrühmlichem Ende. Die Dichtung beginnt mit der klagenden Reande, die nach ihrem Geliebten schmachtet. Dieser Umstand wird von dem auftauchenden Lamus ausgenutzt, der sich unverzüglich anschickt, Reandes Sehnsüchte zu befriedigen. Die beiden verhöhnen die Treue und verbringen den Nachmittag miteinander, bis sie in der Dunkelheit einschlafen.

Die Wendung der Geschichte erfolgt mit der plötzlichen Rückkehr von Reandes Ehemann. Er ertappt die beiden Liebenden und lässt sofort seine Knechte rufen. Die anschließende Bestrafung des Lamus ist grausam und drastisch: Er wird mit einem heißen Eisen gebrandmarkt, indem ihm die Buchstaben „N“ und „B“ eingeätzt werden. Diese Initialen stehen vermutlich für „Nichtsnutz“ und „Buhler“.

Zäunemanns Gedicht ist ein anschauliches Beispiel für die gesellschaftskritische Dichtung des Barock. Die Autorin prangert auf humorvolle Weise die Untreue und das zügellose Verhalten der höfischen Gesellschaft an. Der Spott richtet sich sowohl gegen die betrügende Reande und den leichtlebigen Lamus als auch gegen die Doppelmoral, die in der damaligen Zeit vorherrschte. Die drastische Strafe des Lamus zeigt zudem die Härte der Justiz und die Strenge der moralischen Wertvorstellungen.

Die Verwendung von Versen und Reimen, typisch für die Barocklyrik, verleiht dem Gedicht eine gewisse Leichtigkeit, die im starken Kontrast zu dem grausamen Inhalt steht. Dieser Stilmittel unterstreicht die satirische Wirkung des Werkes. Der abrupte Wechsel von der scheinbar harmlosen Liebesszene zur brutalen Bestrafung verstärkt die Dramatik und lässt den Leser über die dargestellten Missstände nachdenken. Zäunemann gelingt es somit, mit wenigen Worten ein komplexes Bild der Gesellschaft ihrer Zeit zu zeichnen.

Weitere Informationen

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.