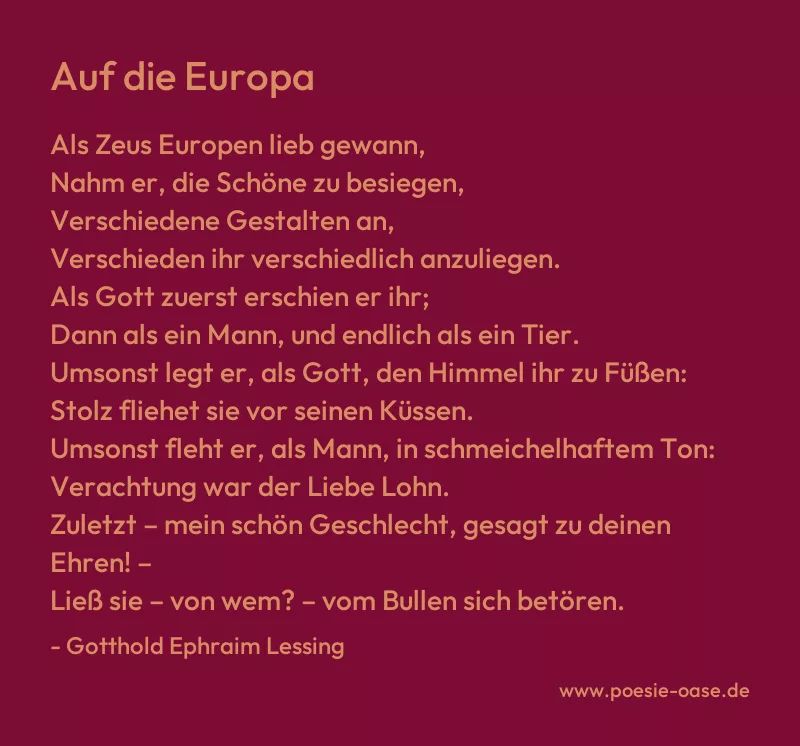

Als Zeus Europen lieb gewann,

Nahm er, die Schöne zu besiegen,

Verschiedene Gestalten an,

Verschieden ihr verschiedlich anzuliegen.

Als Gott zuerst erschien er ihr;

Dann als ein Mann, und endlich als ein Tier.

Umsonst legt er, als Gott, den Himmel ihr zu Füßen:

Stolz fliehet sie vor seinen Küssen.

Umsonst fleht er, als Mann, in schmeichelhaftem Ton:

Verachtung war der Liebe Lohn.

Zuletzt – mein schön Geschlecht, gesagt zu deinen Ehren! –

Ließ sie – von wem? – vom Bullen sich betören.

Auf die Europa

Mehr zu diesem Gedicht

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Auf die Europa“ von Gotthold Ephraim Lessing ist eine satirische Reflexion über die Verführung der Europa durch Zeus, verpackt in eine scheinbar harmlose Erzählung. Es nutzt die mythologische Geschichte, um eine kritische Auseinandersetzung mit menschlichen Eigenschaften und Verhaltensweisen zu führen, insbesondere mit der Art und Weise, wie Verführung und Liebe funktionieren.

Die verschiedenen Gestalten, die Zeus annimmt – Gott, Mann und Tier – repräsentieren unterschiedliche Methoden der Verführung. Lessing zeigt auf, dass die göttliche Macht und die menschliche Anmut scheitern, während die tierische Natur, verkörpert durch den Stier, Erfolg hat. Dies ist eine deutliche Kritik an der Oberflächlichkeit und den Instinkten, die menschliches Handeln, insbesondere in Liebesdingen, bestimmen können. Der Satz „Umsonst legt er, als Gott, den Himmel ihr zu Füßen“ unterstreicht die Ironie, da die größte Macht nichts bewirkt, während das Verhalten als Tier zum Erfolg führt.

Die Verwendung von Ironie und Satire ist ein zentrales Element des Gedichts. Die Wendung „Zuletzt – mein schön Geschlecht, gesagt zu deinen Ehren! – / Ließ sie – von wem? – vom Bullen sich betören.“ ist der Höhepunkt der Satire. Lessing wendet sich hier direkt an das „schöne Geschlecht“ und stellt durch die rhetorische Frage eine Verbindung zwischen der Europa und den Frauen seiner Zeit her. Die Pointe, dass Europa sich vom Stier verführen lässt, ist provokant und hinterfragt konventionelle Moralvorstellungen und die gängigen Vorstellungen von Weiblichkeit und Schönheit.

Das Gedicht ist kurz, aber wirkungsvoll und nutzt eine einfache Sprache, die durch die gewählten Reimschemata und den Rhythmus leicht zugänglich ist. Die Kürze verstärkt die satirische Wirkung, da die wichtigsten Punkte prägnant und ohne Umschweife dargestellt werden. Lessing verwendet die mythologische Geschichte, um eine zeitlose Kritik an der menschlichen Natur zu üben und die scheinbar paradoxen Mechanismen der Verführung aufzuzeigen. Das Gedicht lädt den Leser dazu ein, über die eigenen Wertvorstellungen und die Rolle von Macht, Anziehung und Instinkten in Liebesbeziehungen nachzudenken.

Weitere Informationen

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.