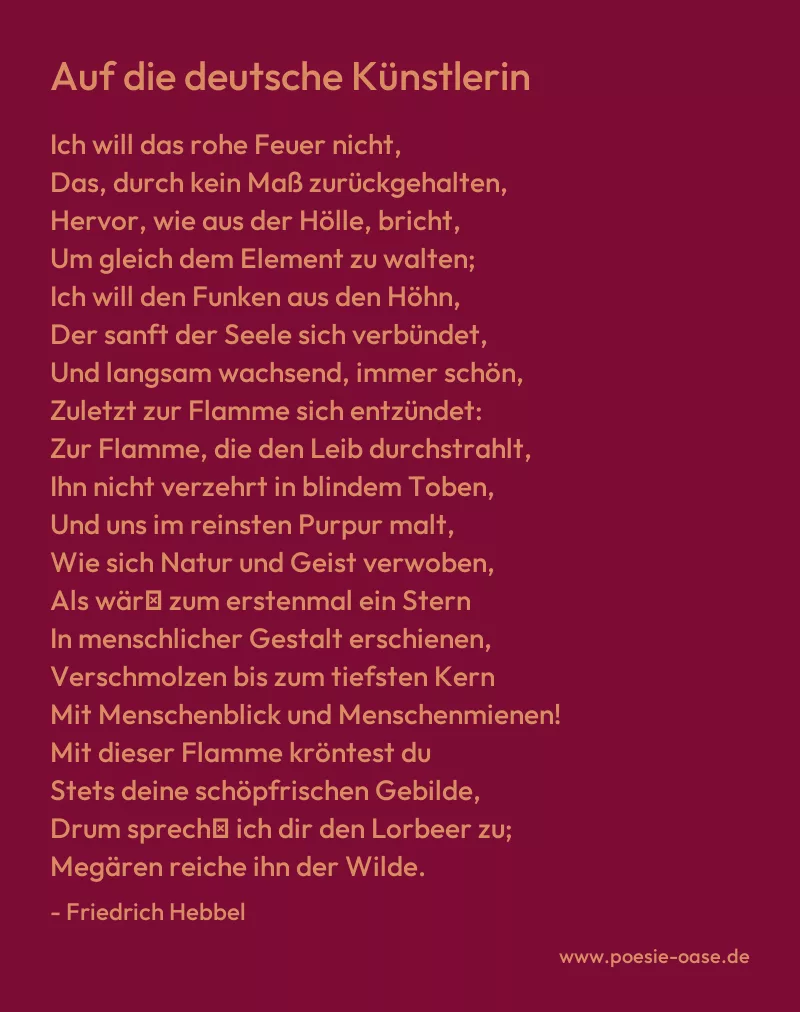

Ich will das rohe Feuer nicht,

Das, durch kein Maß zurückgehalten,

Hervor, wie aus der Hölle, bricht,

Um gleich dem Element zu walten;

Ich will den Funken aus den Höhn,

Der sanft der Seele sich verbündet,

Und langsam wachsend, immer schön,

Zuletzt zur Flamme sich entzündet:

Zur Flamme, die den Leib durchstrahlt,

Ihn nicht verzehrt in blindem Toben,

Und uns im reinsten Purpur malt,

Wie sich Natur und Geist verwoben,

Als wär′ zum erstenmal ein Stern

In menschlicher Gestalt erschienen,

Verschmolzen bis zum tiefsten Kern

Mit Menschenblick und Menschenmienen!

Mit dieser Flamme kröntest du

Stets deine schöpfrischen Gebilde,

Drum sprech′ ich dir den Lorbeer zu;

Megären reiche ihn der Wilde.

Auf die deutsche Künstlerin

Mehr zu diesem Gedicht

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Auf die deutsche Künstlerin“ von Friedrich Hebbel ist eine Ode an eine Künstlerin, die sich von einer bestimmten Form der Kunst abhebt. Es stellt einen Kontrast zwischen roher, ungezähmter Leidenschaft und einem kontrollierten, verfeinerten künstlerischen Ausdruck dar. Der Dichter bevorzugt das „sanfte“ Feuer, das sich langsam entzündet und die Seele veredelt, gegenüber dem „rohen Feuer“, das ungezügelt und zerstörerisch ist. Die Botschaft ist klar: wahre Kunst entsteht nicht aus bloßem Chaos, sondern aus einem harmonischen Zusammenspiel von Emotionen und Geist.

Hebbel verwendet eindrucksvolle Bilder, um seine Vorstellung von Kunst zu vermitteln. Das „rohe Feuer“ symbolisiert eine impulsive, unkontrollierte Kreativität, die eher zerstörerisch als schöpferisch wirkt. Demgegenüber steht der „Funken aus den Höhn“, der sich sanft mit der Seele verbindet und langsam zu einer „Flamme“ anwächst. Diese Flamme ist nicht nur reinigend, sondern auch erhellend; sie durchstrahlt den „Leib“ (was hier für das Kunstwerk selbst stehen kann) und lässt Natur und Geist verschmelzen. Der Dichter beschreibt einen Zustand, in dem Kunst und Leben untrennbar miteinander verbunden sind. Die Beschreibung erinnert an die Vereinigung von Natürlichem und Geistigem, was als Ideal der Romantik aufgefasst werden kann.

Die bildhafte Sprache des Gedichts ist prägnant und wirkungsvoll. Die Metaphern von Feuer und Flamme werden geschickt eingesetzt, um verschiedene Aspekte der Kunst zu beleuchten. Die „Megären“, also die Furien der griechischen Mythologie, stehen für das Wilde und Unkontrollierte. Der Dichter wendet sich mit seiner Anerkennung von der wilden Kunst ab und lobt die deutsche Künstlerin für ihren kontrollierten, verfeinerten Stil. Die abschließenden Verse, in denen Hebbel der Künstlerin den Lorbeer zuerkennt, unterstreichen die Wertschätzung für ihre schöpferische Leistung. Das Gedicht ist somit nicht nur eine Beschreibung von Kunst, sondern auch ein Loblied auf eine bestimmte künstlerische Ästhetik.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Hebbels Gedicht eine Hommage an eine Künstlerin ist, die Kunst als einen Prozess der Verfeinerung und Veredelung versteht. Es ist ein Plädoyer für eine Kunst, die nicht auf roher Gewalt beruht, sondern aus einer harmonischen Vereinigung von Geist und Emotionen hervorgeht. Durch die bildhafte Sprache und die klaren Gegensätze wird die Botschaft des Gedichts deutlich: Wahre Kunst ist ein Ausdruck von Tiefe, Schönheit und innerer Harmonie.

Weitere Informationen

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.