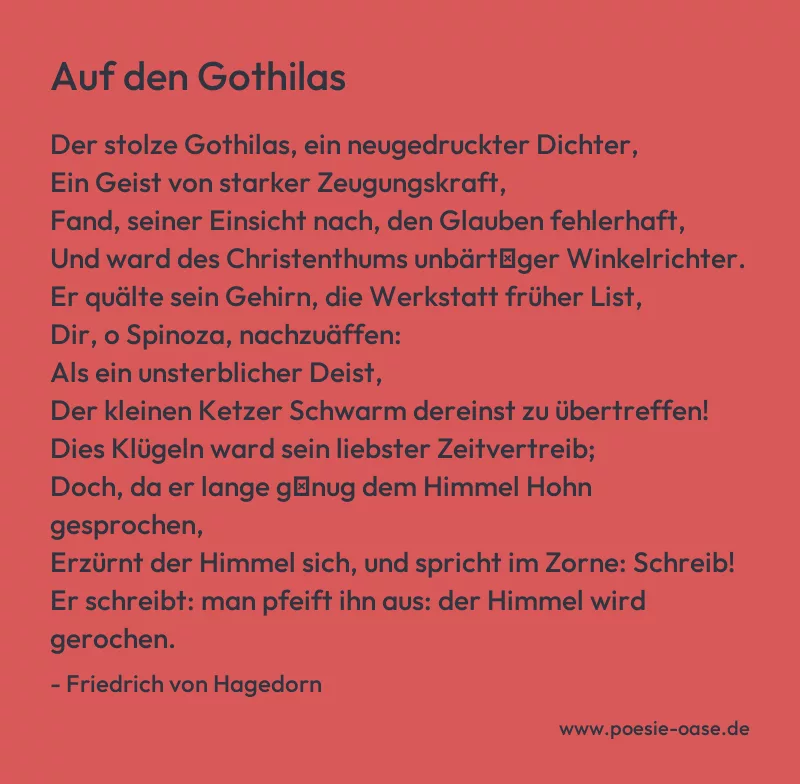

Der stolze Gothilas, ein neugedruckter Dichter,

Ein Geist von starker Zeugungskraft,

Fand, seiner Einsicht nach, den Glauben fehlerhaft,

Und ward des Christenthums unbärt′ger Winkelrichter.

Er quälte sein Gehirn, die Werkstatt früher List,

Dir, o Spinoza, nachzuäffen:

Als ein unsterblicher Deist,

Der kleinen Ketzer Schwarm dereinst zu übertreffen!

Dies Klügeln ward sein liebster Zeitvertreib;

Doch, da er lange g′nug dem Himmel Hohn gesprochen,

Erzürnt der Himmel sich, und spricht im Zorne: Schreib!

Er schreibt: man pfeift ihn aus: der Himmel wird gerochen.

Auf den Gothilas

Mehr zu diesem Gedicht

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Auf den Gothilas“ von Friedrich von Hagedorn ist eine bissige Satire auf einen selbsternannten Dichter, der sich anmaßt, den christlichen Glauben zu kritisieren. Die eröffnenden Zeilen etablieren den Protagonisten als einen „stolzen“ und „neugedruckten“ Dichter, was bereits einen ironischen Ton anschlägt. Der Begriff „neugedruckt“ könnte darauf anspielen, dass Gothilas noch neu in der Welt der Dichtkunst ist, oder er könnte sich auf seine neuartigen, möglicherweise ungeprüften Ideen beziehen. Hagedorn deutet an, dass Gothilas‘ „Geist von starker Zeugungskraft“ – also sein Intellekt – von falschen Prämissen ausgeht, denn er bezeichnet ihn als „unbärt‘ger Winkelrichter“ des Christentums.

Die zweite Strophe vertieft die Kritik an Gothilas‘ intellektueller Orientierung. Er wird als jemand beschrieben, der sich von Spinoza inspirieren lässt, was auf seine deistische Ausrichtung hindeutet. Hagedorn ironisiert die Ambition des Dichters, indem er suggeriert, dass Gothilas bestrebt ist, andere „kleine Ketzer“ zu übertreffen. Das „Klügeln“ wird als Zeitvertreib dargestellt, was die fehlende Tiefe und Ernsthaftigkeit in Gothilas‘ Bemühungen unterstreicht. Die Metapher der „Werkstatt früher List“ deutet an, dass Gothilas’ Denken durch alte Tricks und Täuschungen geprägt ist. Es suggeriert die Oberflächlichkeit und letztendlich die Bedeutungslosigkeit von Gothilas’ Intellekt.

Die dritte Strophe bringt die Pointe der Satire. Nachdem Gothilas lange den Himmel verhöhnt hat, reagiert dieser mit Zorn und befiehlt ihm zu schreiben. Das Schreiben selbst wird hier nicht als kreativer Akt gesehen, sondern als Strafe. Die Folge ist vorhersehbar: Gothilas‘ Werk wird mit Spott (man pfeift ihn aus) bedacht. Die letzte Zeile, „der Himmel wird gerochen“, ist entscheidend. Sie deutet darauf hin, dass Gothilas‘ Misserfolg als eine göttliche Vergeltung für seine Kritik am Glauben und am Himmel selbst gesehen wird.

Hagedorn nutzt in seinem Gedicht eine klare und prägnante Sprache, die den Charakter der Satire verstärkt. Die Reime und der relativ einfache Wortschatz erleichtern das Verständnis der Kritik. Die Ironie liegt sowohl in der Charakterisierung von Gothilas als auch in der Beschreibung seiner literarischen „Erfolge“. Das Gedicht ist eine Kritik an Arroganz, intellektueller Überheblichkeit und an dem Missbrauch der eigenen Fähigkeiten und Geistes.

Weitere Informationen

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.