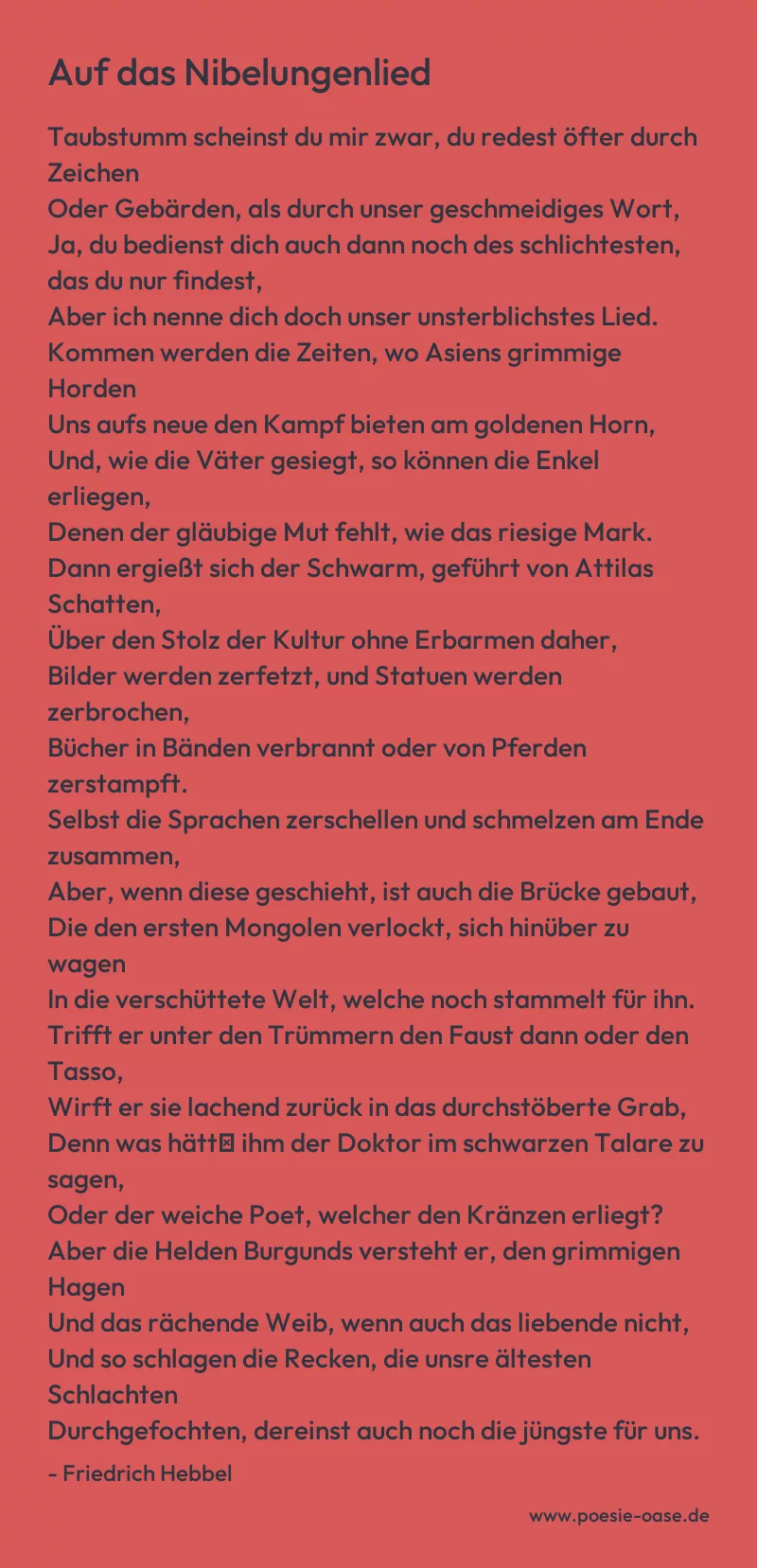

Taubstumm scheinst du mir zwar, du redest öfter durch Zeichen

Oder Gebärden, als durch unser geschmeidiges Wort,

Ja, du bedienst dich auch dann noch des schlichtesten, das du nur findest,

Aber ich nenne dich doch unser unsterblichstes Lied.

Kommen werden die Zeiten, wo Asiens grimmige Horden

Uns aufs neue den Kampf bieten am goldenen Horn,

Und, wie die Väter gesiegt, so können die Enkel erliegen,

Denen der gläubige Mut fehlt, wie das riesige Mark.

Dann ergießt sich der Schwarm, geführt von Attilas Schatten,

Über den Stolz der Kultur ohne Erbarmen daher,

Bilder werden zerfetzt, und Statuen werden zerbrochen,

Bücher in Bänden verbrannt oder von Pferden zerstampft.

Selbst die Sprachen zerschellen und schmelzen am Ende zusammen,

Aber, wenn diese geschieht, ist auch die Brücke gebaut,

Die den ersten Mongolen verlockt, sich hinüber zu wagen

In die verschüttete Welt, welche noch stammelt für ihn.

Trifft er unter den Trümmern den Faust dann oder den Tasso,

Wirft er sie lachend zurück in das durchstöberte Grab,

Denn was hätt′ ihm der Doktor im schwarzen Talare zu sagen,

Oder der weiche Poet, welcher den Kränzen erliegt?

Aber die Helden Burgunds versteht er, den grimmigen Hagen

Und das rächende Weib, wenn auch das liebende nicht,

Und so schlagen die Recken, die unsre ältesten Schlachten

Durchgefochten, dereinst auch noch die jüngste für uns.

Auf das Nibelungenlied

Mehr zu diesem Gedicht

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Auf das Nibelungenlied“ von Friedrich Hebbel ist eine Hommage an das gleichnamige germanische Heldenepos und eine Verteidigung seiner zeitlosen Bedeutung, insbesondere in Zeiten drohender kultureller Zerstörung. Das Gedicht preist die Stärke und den Wert der einfachen, direkten Sprache des Nibelungenliedes, die sich von der „geschmeidigen“ Sprache der modernen Dichtung abhebt. Es wird als „unsterblichstes Lied“ bezeichnet, was seine überdauernde Relevanz und seinen Wert hervorhebt.

Hebbel entwirft ein düsteres Zukunftsszenario, in dem „Asiens grimmige Horden“ unter der Führung eines „Attilas Schatten“ die westliche Kultur angreifen und zerstören. In dieser Apokalypse werden Kunstwerke, Bücher und Sprachen vernichtet. Der Dichter malt ein Bild der Barbarei, in der Wissen und Kultur durch rohe Gewalt ausgelöscht werden. Die Zerstörung wird so umfassend sein, dass sogar die Sprachen der westlichen Welt verschmelzen.

Inmitten dieser Zerstörung sieht Hebbel das Nibelungenlied als einen Hoffnungsschimmer. Es ist die „Brücke“, die es den Eindringlingen ermöglicht, die Überreste der zerstörten Welt zu verstehen. Der Dichter argumentiert, dass die Eindringlinge, die gebildeten Gelehrten wie Faust oder Tasso ablehnen, die Helden des Nibelungenliedes verstehen werden. Die rohe, einfache Sprache und die Darstellung von Gewalt, Ehre und Rache in dem Epos sprechen eine Sprache, die selbst die Barbaren verstehen können. Insbesondere wird die Figur des Hagen hervorgehoben, des grimmigen Kriegers, sowie die rächenden Frauen, die das archetypische Muster des Heldenepos widerspiegeln.

Die Bedeutung des Gedichts liegt in seiner Betonung der bleibenden Kraft des Nibelungenliedes, um die Werte und das Erbe der westlichen Kultur zu bewahren. Es unterstreicht die Idee, dass in Zeiten des Chaos und der Zerstörung die einfachen, aber kraftvollen Geschichten und Werte überleben können. Das Gedicht ist somit eine Verteidigung der traditionellen Werte und eine Mahnung, die eigene kulturelle Identität zu bewahren und zu verteidigen, selbst angesichts der drohenden Zerstörung. Es zeigt, dass die Stärke einer Kultur oft in ihren Wurzeln, in ihren ursprünglichen, kraftvollen Erzählungen liegt.

Weitere Informationen

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.