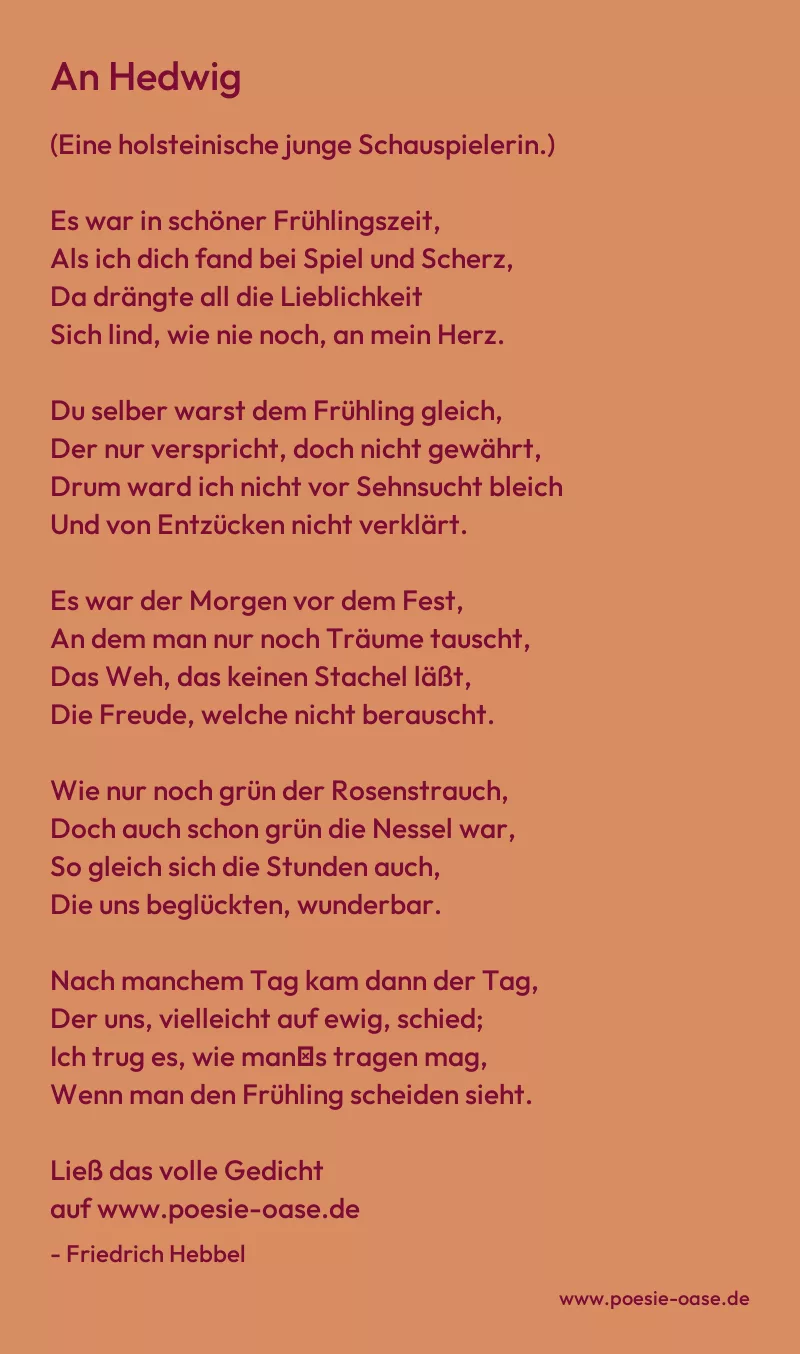

(Eine holsteinische junge Schauspielerin.)

Es war in schöner Frühlingszeit,

Als ich dich fand bei Spiel und Scherz,

Da drängte all die Lieblichkeit

Sich lind, wie nie noch, an mein Herz.

Du selber warst dem Frühling gleich,

Der nur verspricht, doch nicht gewährt,

Drum ward ich nicht vor Sehnsucht bleich

Und von Entzücken nicht verklärt.

Es war der Morgen vor dem Fest,

An dem man nur noch Träume tauscht,

Das Weh, das keinen Stachel läßt,

Die Freude, welche nicht berauscht.

Wie nur noch grün der Rosenstrauch,

Doch auch schon grün die Nessel war,

So gleich sich die Stunden auch,

Die uns beglückten, wunderbar.

Nach manchem Tag kam dann der Tag,

Der uns, vielleicht auf ewig, schied;

Ich trug es, wie man′s tragen mag,

Wenn man den Frühling scheiden sieht.

Nur selten stieg dein holdes Bild

Mir auf in der erstarrten Brust,

Doch, ward ich einmal weich und mild,

So war ich gleich mir dein bewußt.

Und dieses fühl′ ich: blick′ ich einst

Von meinem Sterbebett zurück,

So ist, daß du mir noch erscheinst,

Mein letzter Wunsch, mein letztes Glück.

Du warst mein Lebensengel, sei

Denn du mein Todesengel auch,

Dann mischt noch in den Herbst der Mai

Den überquellend-vollen Hauch.

Am Morgen, wo der Mensch ersteht

Für seinen schweren Tageslauf,

Und abends, wenn er schlafen geht,

Da schaut er gern zum Himmel auf!