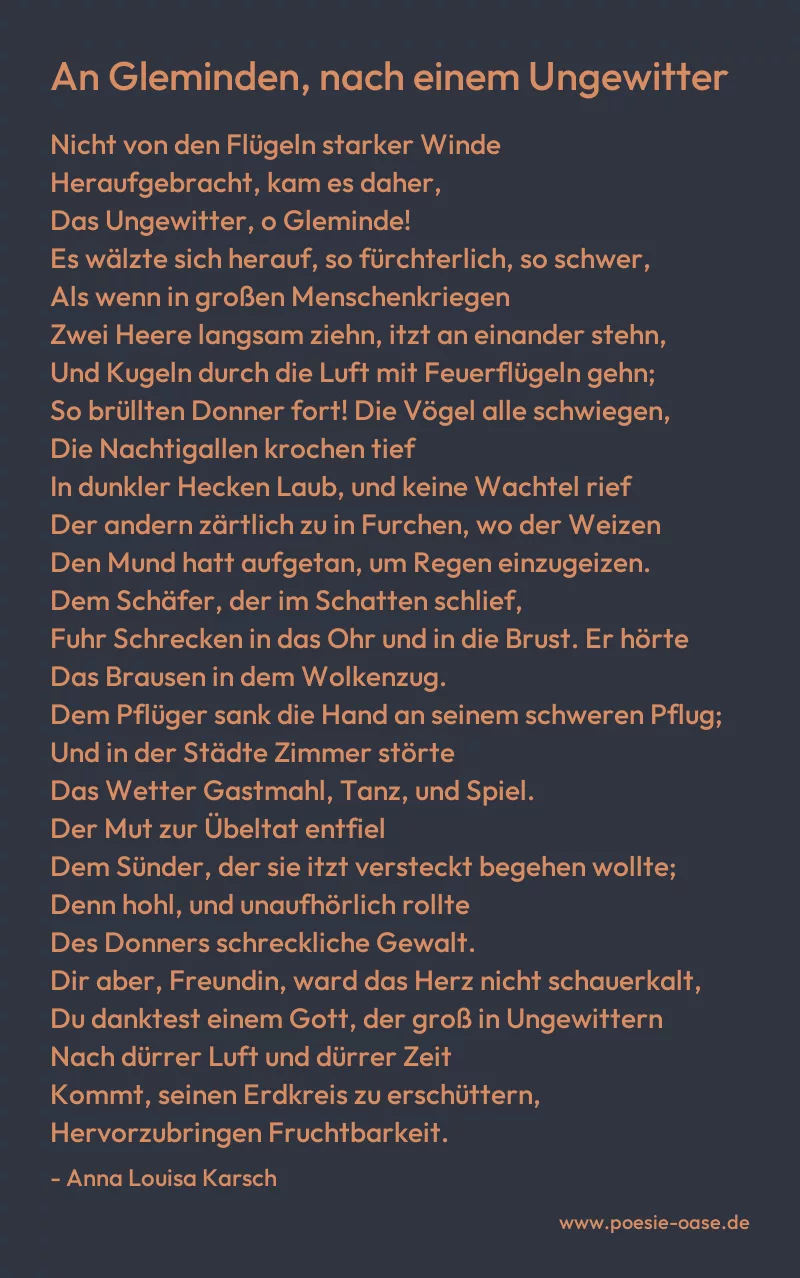

Nicht von den Flügeln starker Winde

Heraufgebracht, kam es daher,

Das Ungewitter, o Gleminde!

Es wälzte sich herauf, so fürchterlich, so schwer,

Als wenn in großen Menschenkriegen

Zwei Heere langsam ziehn, itzt an einander stehn,

Und Kugeln durch die Luft mit Feuerflügeln gehn;

So brüllten Donner fort! Die Vögel alle schwiegen,

Die Nachtigallen krochen tief

In dunkler Hecken Laub, und keine Wachtel rief

Der andern zärtlich zu in Furchen, wo der Weizen

Den Mund hatt aufgetan, um Regen einzugeizen.

Dem Schäfer, der im Schatten schlief,

Fuhr Schrecken in das Ohr und in die Brust. Er hörte

Das Brausen in dem Wolkenzug.

Dem Pflüger sank die Hand an seinem schweren Pflug;

Und in der Städte Zimmer störte

Das Wetter Gastmahl, Tanz, und Spiel.

Der Mut zur Übeltat entfiel

Dem Sünder, der sie itzt versteckt begehen wollte;

Denn hohl, und unaufhörlich rollte

Des Donners schreckliche Gewalt.

Dir aber, Freundin, ward das Herz nicht schauerkalt,

Du danktest einem Gott, der groß in Ungewittern

Nach dürrer Luft und dürrer Zeit

Kommt, seinen Erdkreis zu erschüttern,

Hervorzubringen Fruchtbarkeit.

An Gleminden, nach einem Ungewitter

Mehr zu diesem Gedicht

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „An Gleminden, nach einem Ungewitter“ von Anna Louisa Karsch beschreibt eindrücklich die Wirkung eines heftigen Gewitters auf die Natur und die menschliche Welt, um dann einen Kontrast zur gelassenen Reaktion der namensgebenden Freundin Gleminde herzustellen. Das Gedicht beginnt mit einer fast epischen Schilderung der Ankunft des Gewitters, die mit kriegerischen Bildern von „starken Winden“ und „großen Menschenkriegen“ untermalt wird. Die Personifizierung des Gewitters als etwas „Fürchterliches, so schwer“ unterstreicht die gewaltige Kraft und den Schrecken, den es auslöst.

Die zweite Strophe fokussiert sich auf die Auswirkungen des Gewitters auf die Tier- und Pflanzenwelt sowie auf das menschliche Leben. Die Vögel verstummen, die Nachtigallen verkriechen sich, und die Wachteln schweigen. Auch der Schäfer und der Pflüger werden von der Angst erfasst, während in den Städten die Festlichkeiten und Spiele unterbrochen werden. Selbst die „Übeltat“ des Sünders wird durch die allgegenwärtige, „schreckliche Gewalt“ des Donners unterbunden. Hier wird die verheerende, lähmende Wirkung des Gewitters auf das Leben und die Moral der Menschen deutlich.

Im Gegensatz zu dieser universellen Furcht wird Glemindes Reaktion hervorgehoben. Sie empfindet keine „schauerkalt“es Herz, sondern dankt Gott. Sie sieht das Gewitter als ein Zeichen der göttlichen Fügung, die nach „dürrer Luft und dürrer Zeit“ kommt, um die Erde zu „erschüttern“ und die „Fruchtbarkeit“ hervorzubringen. Diese Haltung, die Dankbarkeit statt Furcht zeigt, stellt einen klaren Kontrast zur allgemeinen Panik dar und hebt Glemindes tiefe Frömmigkeit und ihre Fähigkeit hervor, das Große und Ganze zu sehen.

Die Struktur des Gedichts ist sorgfältig aufgebaut: Von der epischen Beschreibung des Gewitters, über die Darstellung der Auswirkungen auf die Welt, bis hin zur gelassenen Reaktion Glemindes. Das Gedicht dient somit als eine Reflexion über die Macht der Natur, die menschliche Verwundbarkeit und die Bedeutung von Glauben und Dankbarkeit angesichts von Widrigkeiten. Karsch zeigt, dass das Gewitter nicht nur Zerstörung bringt, sondern auch eine Zeit der Reinigung und des Neubeginns sein kann, was in Glemindes Perspektive aufscheint, die das Gedicht in seiner Gesamtheit trägt.

Weitere Informationen

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.