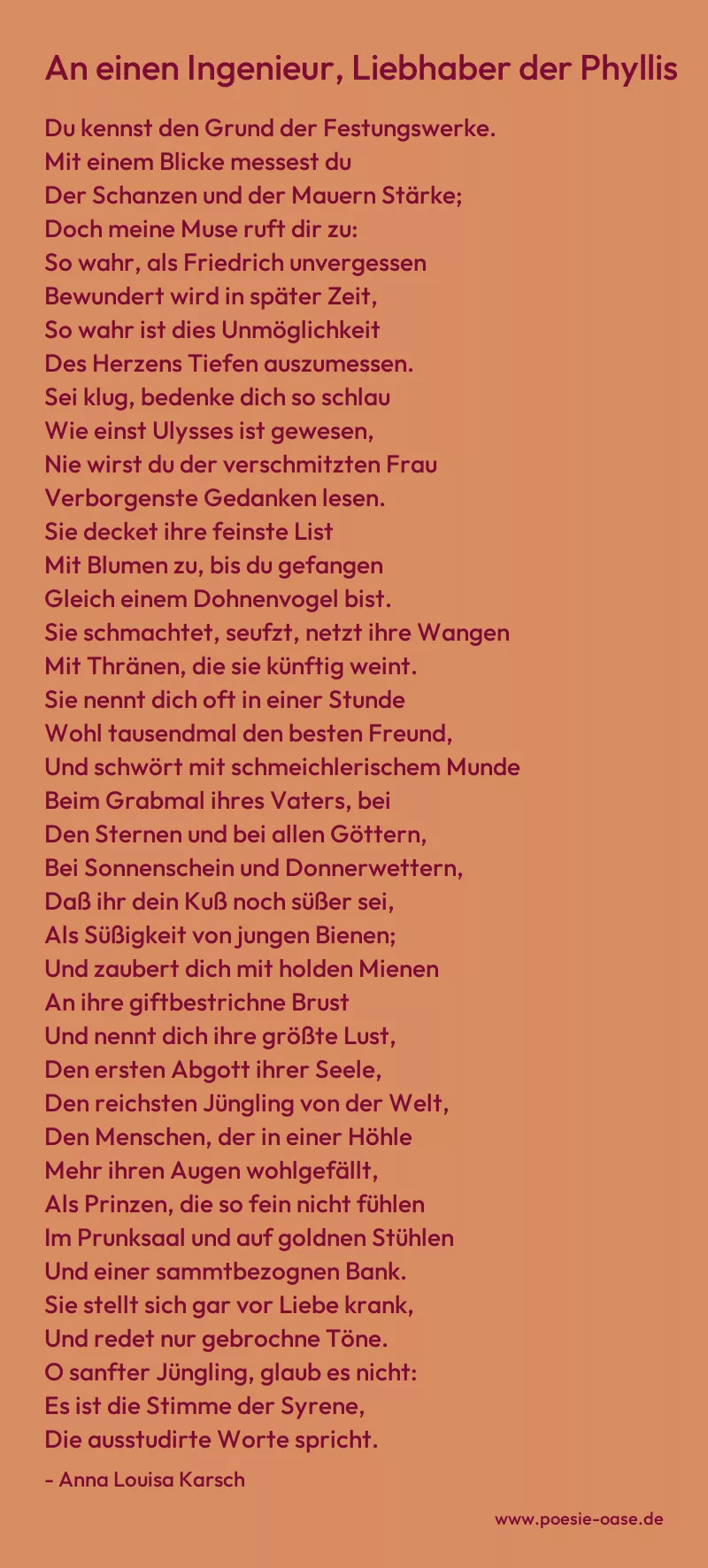

Du kennst den Grund der Festungswerke.

Mit einem Blicke messest du

Der Schanzen und der Mauern Stärke;

Doch meine Muse ruft dir zu:

So wahr, als Friedrich unvergessen

Bewundert wird in später Zeit,

So wahr ist dies Unmöglichkeit

Des Herzens Tiefen auszumessen.

Sei klug, bedenke dich so schlau

Wie einst Ulysses ist gewesen,

Nie wirst du der verschmitzten Frau

Verborgenste Gedanken lesen.

Sie decket ihre feinste List

Mit Blumen zu, bis du gefangen

Gleich einem Dohnenvogel bist.

Sie schmachtet, seufzt, netzt ihre Wangen

Mit Thränen, die sie künftig weint.

Sie nennt dich oft in einer Stunde

Wohl tausendmal den besten Freund,

Und schwört mit schmeichlerischem Munde

Beim Grabmal ihres Vaters, bei

Den Sternen und bei allen Göttern,

Bei Sonnenschein und Donnerwettern,

Daß ihr dein Kuß noch süßer sei,

Als Süßigkeit von jungen Bienen;

Und zaubert dich mit holden Mienen

An ihre giftbestrichne Brust

Und nennt dich ihre größte Lust,

Den ersten Abgott ihrer Seele,

Den reichsten Jüngling von der Welt,

Den Menschen, der in einer Höhle

Mehr ihren Augen wohlgefällt,

Als Prinzen, die so fein nicht fühlen

Im Prunksaal und auf goldnen Stühlen

Und einer sammtbezognen Bank.

Sie stellt sich gar vor Liebe krank,

Und redet nur gebrochne Töne.

O sanfter Jüngling, glaub es nicht:

Es ist die Stimme der Syrene,

Die ausstudirte Worte spricht.

An einen Ingenieur, Liebhaber der Phyllis

Mehr zu diesem Gedicht

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „An einen Ingenieur, Liebhaber der Phyllis“ von Anna Louisa Karsch ist eine warnende Auseinandersetzung mit der Liebe und dem Wesen einer Frau, hier verkörpert durch die fiktive Phyllis. Es spricht einen Ingenieur an, der als Mann der Wissenschaft und der messbaren Fakten dargestellt wird, und warnt ihn vor der Unberechenbarkeit und Undurchschaubarkeit der Frau, deren „Herzens Tiefen“ er niemals ergründen können wird. Die Metapher der Festungswerke, die der Ingenieur zu verstehen und zu vermessen versteht, steht im Kontrast zu den unmessbaren Gefühlswelten der Frau.

Karsch bedient sich verschiedener rhetorischer Figuren, um die Gefährlichkeit der Liebe und der „verschmitzten Frau“ zu verdeutlichen. Die Frau wird mit List und Täuschung in Verbindung gebracht, sie „decket ihre feinste List mit Blumen zu“, um den Mann zu fesseln, wie ein Dornenvogel in einer Falle. Sie nutzt emotionale Erpressung durch Tränen und Schwüre, um ihre Ziele zu erreichen, und bedient sich übertriebener Lobpreisungen, um den Mann zu manipulieren. Die Vergleiche mit der Stimme der Sirene unterstreichen die verführerische und zugleich gefährliche Natur der Frau.

Die Autorin verwendet eine bildhafte Sprache, um die Verführungskraft der Frau zu beschreiben. Sie „zaubert“ den Mann an ihre „giftbestrichne Brust“ und beschreibt sie als seinen „ersten Abgott“. Diese drastischen Formulierungen zeigen die verheerenden Auswirkungen der Leidenschaft und warnen vor der Blindheit, die durch die Liebe entstehen kann. Die Gegensätze, wie die „giftbestrichne Brust“ und die süßen Worte, verdeutlichen die Täuschung. Die Ironie liegt darin, dass die Frau den Ingenieur als den „reichsten Jüngling von der Welt“ bezeichnet, während er tatsächlich derjenige ist, der durch ihre Täuschung verarmt wird.

Das Gedicht ist nicht nur eine Warnung vor der List der Frau, sondern auch eine Kritik an der romantisierenden Vorstellung der Liebe. Karsch deutet an, dass die Liebe oft von Berechnung und Täuschung geprägt ist. Der Ingenieur, als Inbegriff des rationalen Denkens, wird aufgefordert, seine Fähigkeiten der Analyse und Messung in Bezug auf die Liebe zu überdenken. Die Botschaft ist klar: Liebe ist komplexer und weniger greifbar als die Gesetze der Physik und der Konstruktion, und die Anwendung rationaler Prinzipien kann in diesem Bereich zum Scheitern verurteilt sein.

Weitere Informationen

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.