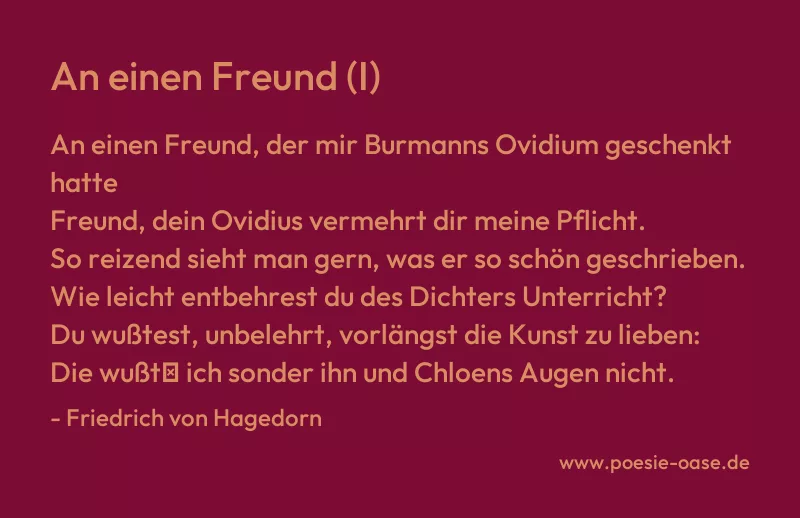

An einen Freund, der mir Burmanns Ovidium geschenkt hatte

Freund, dein Ovidius vermehrt dir meine Pflicht.

So reizend sieht man gern, was er so schön geschrieben.

Wie leicht entbehrest du des Dichters Unterricht?

Du wußtest, unbelehrt, vorlängst die Kunst zu lieben:

Die wußt′ ich sonder ihn und Chloens Augen nicht.

An einen Freund (I)

Mehr zu diesem Gedicht

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „An einen Freund (I)“ von Friedrich von Hagedorn ist ein humorvoller und spielerischer Dankesvers, der sich mit dem Geschenk von Burmanns Ovid-Ausgabe an den Freund auseinandersetzt. Es ist ein Beispiel für die freundschaftliche und gelehrte Kultur der Aufklärung, die durch einen intelligenten Wortwitz und die Auseinandersetzung mit der klassischen Literatur geprägt ist.

Das Gedicht beginnt mit der Dankbarkeit für das Geschenk. Die erste Zeile „Freund, dein Ovidius vermehrt dir meine Pflicht“ spielt mit dem Gedanken der Dankbarkeit als „Schuld“, die der Freund nun zu begleichen hat. Der Autor verbindet diese Pflicht mit der positiven Erfahrung des Lesens. Durch die Schönheit von Ovids Schreiben wird die Freude an diesem Geschenk betont. Die Zeile suggeriert, dass das Geschenk nicht nur eine Freude ist, sondern auch die Verpflichtung, sich mit Ovid zu beschäftigen, erhöht.

Der Kern des Gedichts liegt in der augenzwinkernden Feststellung der eigenen Liebeserfahrung, die sich nicht aus der Lektüre von Ovid speist. Hagedorn nimmt die Gelegenheit, auf seine eigene Fähigkeit zum Lieben zu verweisen. Er stellt die These auf, dass er – im Gegensatz zu seinem Freund – die „Kunst zu lieben“ bereits beherrscht, ohne die Hilfe des römischen Dichters. Die letzte Zeile verstärkt diesen Gedanken, indem er bekräftigt, dass er diese Fähigkeit schon „sonder ihn [Ovid] und Chloens Augen“ besaß. Damit etabliert er eine humorvolle Konkurrenz zum Freund, indem er sich als bereits kundig in der Liebe darstellt.

Der Witz des Gedichts beruht auf der Ironie, die in der Gegenüberstellung von Literatur und Erfahrung liegt. Die klassische Bildung, repräsentiert durch Ovid, wird gegen die eigene, persönliche Erfahrung der Liebe ausgespielt. Hagedorn erweckt so den Eindruck, dass er die Lehren Ovids nicht benötigt, da er bereits durch die „Augen“ der Geliebten, hier Chloe, die Kunst des Liebens gelernt hat. Das Gedicht ist also ein liebevolles Spiel mit gelehrten Konventionen und der Selbstdarstellung, die typisch für die Epoche der Aufklärung ist.

Weitere Informationen

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.