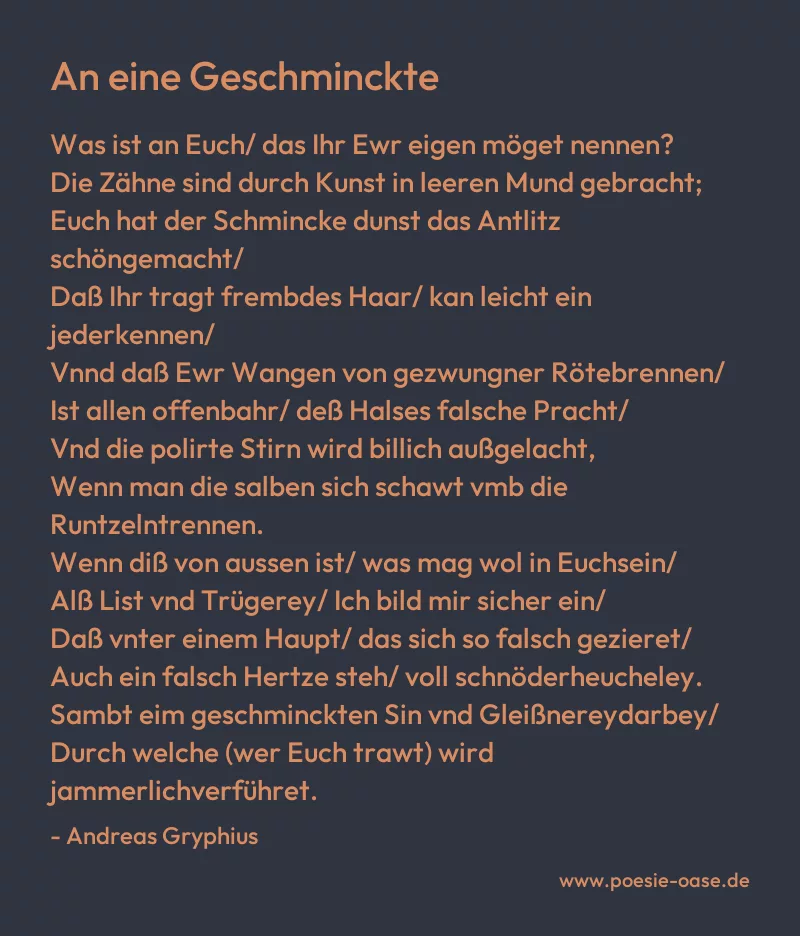

Was ist an Euch/ das Ihr Ewr eigen möget nennen?

Die Zähne sind durch Kunst in leeren Mund gebracht;

Euch hat der Schmincke dunst das Antlitz schöngemacht/

Daß Ihr tragt frembdes Haar/ kan leicht ein jederkennen/

Vnnd daß Ewr Wangen von gezwungner Rötebrennen/

Ist allen offenbahr/ deß Halses falsche Pracht/

Vnd die polirte Stirn wird billich außgelacht,

Wenn man die salben sich schawt vmb die Runtzelntrennen.

Wenn diß von aussen ist/ was mag wol in Euchsein/

Alß List vnd Trügerey/ Ich bild mir sicher ein/

Daß vnter einem Haupt/ das sich so falsch gezieret/

Auch ein falsch Hertze steh/ voll schnöderheucheley.

Sambt eim geschminckten Sin vnd Gleißnereydarbey/

Durch welche (wer Euch trawt) wird jammerlichverführet.

An eine Geschminckte

Mehr zu diesem Gedicht

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „An eine Geschminkte“ von Andreas Gryphius ist eine beißende Kritik an oberflächlicher Schönheit und künstlicher Erscheinung. Es richtet sich an eine Frau, deren Äußeres durch Schminke und künstliche Hilfsmittel verändert wurde, und entlarvt die Täuschung, die von dieser Fassade ausgeht. Der Dichter stellt die Frage nach dem Wesen der Frau, indem er die Frage stellt, was sie denn überhaupt ihr Eigen nennen kann.

Die ersten acht Verse beschreiben detailliert die künstlichen Veränderungen der Frau. Die Zähne, die Haare, die Wangenröte, der Hals und die Stirn – alles ist durch Kunst und äußere Mittel verändert oder ersetzt worden. Durch diese Aufzählung wird der Leser Zeuge der umfassenden Maskerade, die die Frau betreibt. Der Dichter betont, dass diese Täuschungen für jeden leicht erkennbar sind, was die Lächerlichkeit der Bemühungen unterstreicht. Die Metapher der „gezwungnen Röte“ und „falschen Pracht“ verdeutlichen die Unnatürlichkeit und Künstlichkeit, die Gryphius anprangert.

In den letzten sechs Versen zieht der Dichter eine Verbindung zwischen dem künstlichen Äußeren und dem inneren Wesen der Frau. Er schließt daraus, dass unter der falschen Oberfläche eine „List und Trügerey“ verborgen sein muss. Die Betonung auf „falsches Hertze“, „schnöder Heucheley“, „geschminkter Sinn“ und „Gleissnerey“ verdeutlicht die moralische Verurteilung des Dichters. Er warnt davor, sich von der falschen Fassade täuschen zu lassen, da diejenigen, die der Frau vertrauen, „jammerlich verführet“ werden.

Das Gedicht ist ein typisches Beispiel für die Barocklyrik, in der das Streben nach Schein und Täuschung oftmals kritisiert wurde. Gryphius verwendet eine klare Sprache, die durch rhetorische Fragen und pointierte Aussagen eine starke Wirkung erzielt. Die Verwendung von Bildern und Metaphern verstärkt die Kritik und verdeutlicht die Diskrepanz zwischen dem künstlichen Äußeren und dem vermeintlich korrupten Inneren. Die Warnung vor der falschen Schönheit und der damit verbundenen Täuschung ist eine zeitlose Botschaft, die auch heute noch Gültigkeit besitzt.

Weitere Informationen

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.