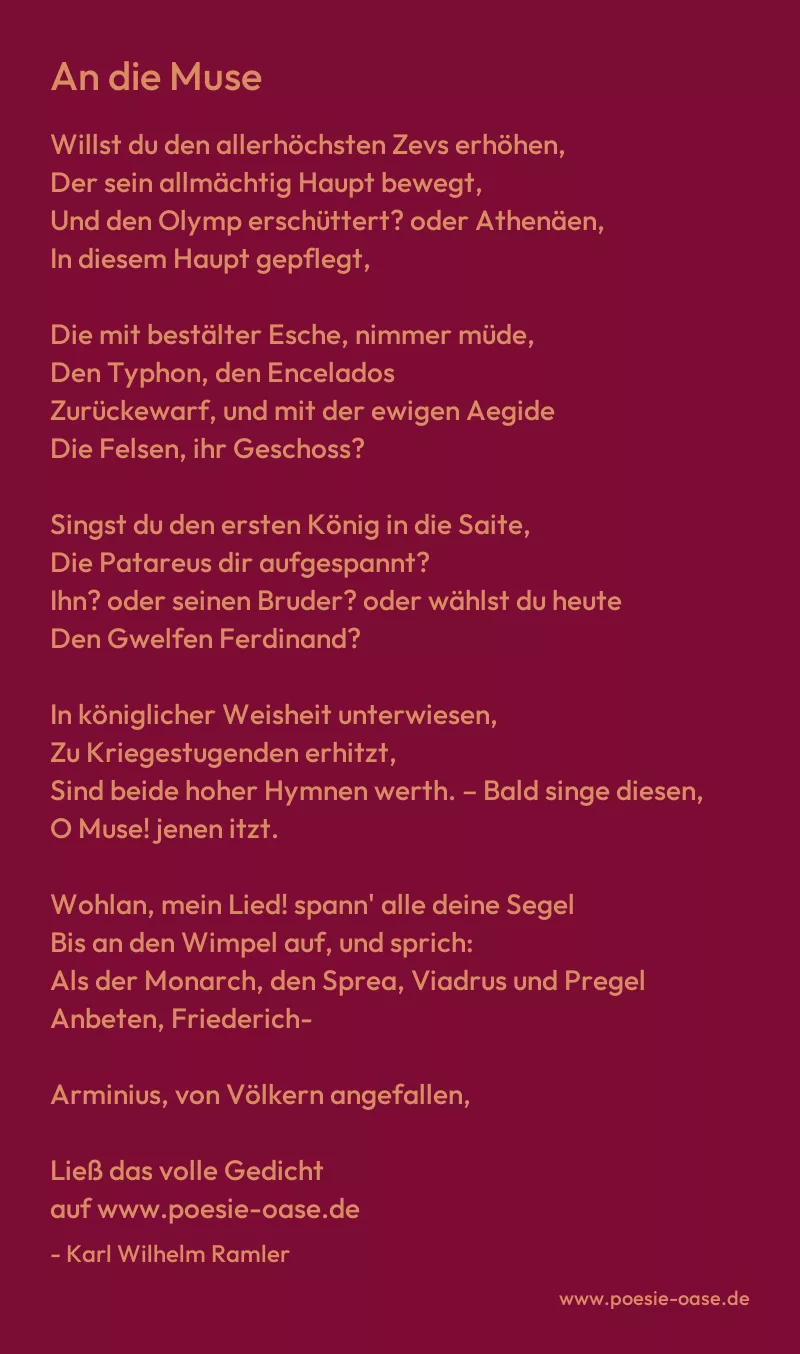

Willst du den allerhöchsten Zevs erhöhen,

Der sein allmächtig Haupt bewegt,

Und den Olymp erschüttert? oder Athenäen,

In diesem Haupt gepflegt,

Die mit bestälter Esche, nimmer müde,

Den Typhon, den Encelados

Zurückewarf, und mit der ewigen Aegide

Die Felsen, ihr Geschoss?

Singst du den ersten König in die Saite,

Die Patareus dir aufgespannt?

Ihn? oder seinen Bruder? oder wählst du heute

Den Gwelfen Ferdinand?

In königlicher Weisheit unterwiesen,

Zu Kriegestugenden erhitzt,

Sind beide hoher Hymnen werth. – Bald singe diesen,

O Muse! jenen itzt.

Wohlan, mein Lied! spann‘ alle deine Segel

Bis an den Wimpel auf, und sprich:

Als der Monarch, den Sprea, Viadrus und Pregel

Anbeten, Friederich-

Arminius, von Völkern angefallen,

Die Neid und Wahn und Hass verband,

Mit seinem Donner nicht allgegenwärtig allen

Und ewig widerstand:

Da brach, genährt im sorgelosen Frieden,

Gleich einem neuen Meteor,

Das den Orion auslöscht und die Tyndariden,

Prinz Heinrichs Geist hervor.

Als Jüngling schlief er ehmals in der Höhle

Anoniens, und war die Lust

Der Musen; itzt erhöheten sie seine Seele:

Mit unbewegter Brust

Hielt er der Söhne Teuts verschworne Heere

Züruck von unsrer Flur; (so stand

Das Isthmische Gebirge, trennte beide Meere,

Ward zweyer Völker Band;)

Und plötzlich schlug er die betäubten Schaaren,

Und krönete, diess war der Schluss

Der Götter! jene zwölf Herkulischen Gefahren

Des Deutschen Genius.

Wagst du noch mehr zu singen? – Dass der Sieger,

So weit er in der Feinde Land

Mit seinem Lager flog, gesegnet, seine Krieger

Zum Wohlthun ausgefandt?

Selbst unerforschlich, jeden Anschlag kannte?

Früh thätig, jeden hintertrieb? –

Nein; sage, dass ihn Friedrich selbst den Feldherrn nannte,

Der ohne Fehler blieb.