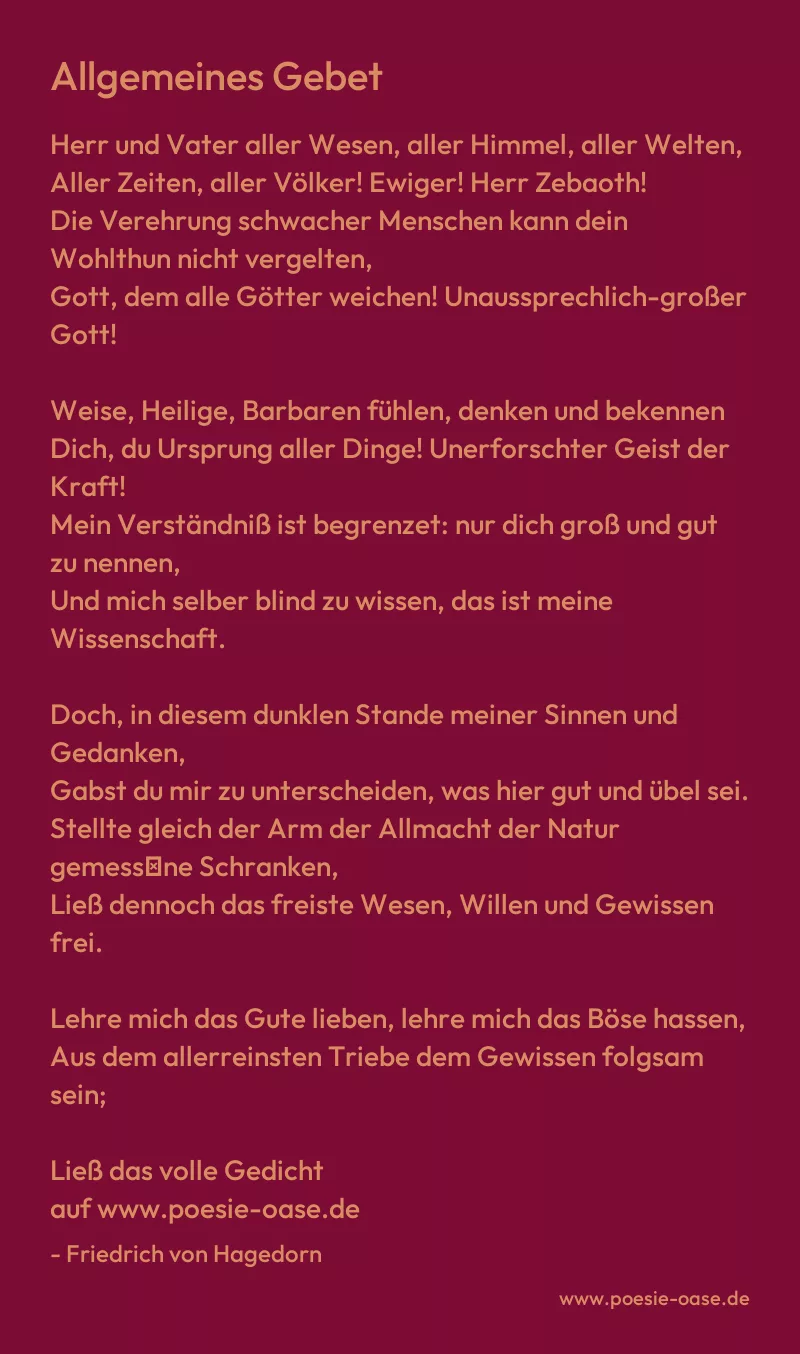

Herr und Vater aller Wesen, aller Himmel, aller Welten,

Aller Zeiten, aller Völker! Ewiger! Herr Zebaoth!

Die Verehrung schwacher Menschen kann dein Wohlthun nicht vergelten,

Gott, dem alle Götter weichen! Unaussprechlich-großer Gott!

Weise, Heilige, Barbaren fühlen, denken und bekennen

Dich, du Ursprung aller Dinge! Unerforschter Geist der Kraft!

Mein Verständniß ist begrenzet: nur dich groß und gut zu nennen,

Und mich selber blind zu wissen, das ist meine Wissenschaft.

Doch, in diesem dunklen Stande meiner Sinnen und Gedanken,

Gabst du mir zu unterscheiden, was hier gut und übel sei.

Stellte gleich der Arm der Allmacht der Natur gemess′ne Schranken,

Ließ dennoch das freiste Wesen, Willen und Gewissen frei.

Lehre mich das Gute lieben, lehre mich das Böse hassen,

Aus dem allerreinsten Triebe dem Gewissen folgsam sein;

Wenn es dies zu thun befiehlet, oder das zu unterlassen,

Dies mehr als den Himmel suchen, das mehr als die Hölle scheun.

Laß mich auf den Segen achten, den wir nur von dir erlangen,

Auf die Milde deines Reichthums, auf der Gaben Ueberfluß.

Ihm, dem Geber, wird vergolten, wenn wir Menschen recht empfangen:

Der Gehorsam, den Er heischet, ist ein fröhlicher Genuß.

Laß mich aber deine Güte nicht an unsern Erdkreis binden:

Herr, sei mir ein Gott der Menschen; doch der Menschen nicht allein!

Andre Körper und Geschöpfe müssen deine Huld empfinden,

Und, in mehr als tausend Welten, Spiegel deiner Größe sein.

Nimmer werden meine Hände, bei der Schwäche, so verwegen,

Mit den Waffen deines Eifers, deinen Keilen, umzugehn,

Und mit donnerndem Verdammen Land und Volk zu widerlegen,

Die, nach meiner blöden Einsicht, deiner Wahrheit widerstehn!

Bin ich auf dem rechten Wege; so verleihe deine Gnade,

Diesen Weg nicht zu verlassen, da mein Fortgang dir gefällt.

Irr′ ich, als ein Kind des Irrthums; ach! so bringe mich zum Pfade,

Wo die Füße seltner straucheln, und dein Licht die Bahn erhellt.

Schütze mich vor eitelm Stolze, der sich bei dem Gut erhebet,

Das dem sterblichen Besitzer deine Milde nur geliehn:

Auch vor rohem Mißvergnügen, das umsonst nach Dingen strebet,

Die ihm deine Macht und Weisheit theils versagen, theils entziehn.

Bilde selbst mein Herz, o Vater! daß es sich zum Mitleid neige,

Und um andrer Wunden blute, Fehler decke, die es schaut;

Würdige mich des Erbarmens, das ich fremder Noth erzeige,

Froh im Ausfluß des Vermögens, das mein Gott mir anvertraut.

Zwar bin ich gering und nichtig; doch wird der gering erfunden,

Den dein Odem selbst beseelet, Herr der Jahre, Tag′ und Zeit?

Ordne du, an diesem Tage, meine Wege, meine Stunden,

Wie du willst, zu weiterm Leben, oder auch zur Ewigkeit.

Ich erbitte mir, auf heute, sonst kein Theil, als Brod und Frieden,

Aus der andern Güter Menge wähle nie mein eigner Wahn!

Ob sie recht vertheilet worden, sei von dir allein entschieden.

Nur dein Will′, o Herr, geschehe! Was du thust, ist wohl gethan.

Dich, dem aller Welten Kreise, aller Raum zum Tempel dienen,

Dich besingen alle Wesen, ewig mit vereintem Chor!

Und von Erde, Meer und Lüften, als von deines Altars Bühnen,

Schwinge sich zu dir der Weihrauch opfernder Natur empor.