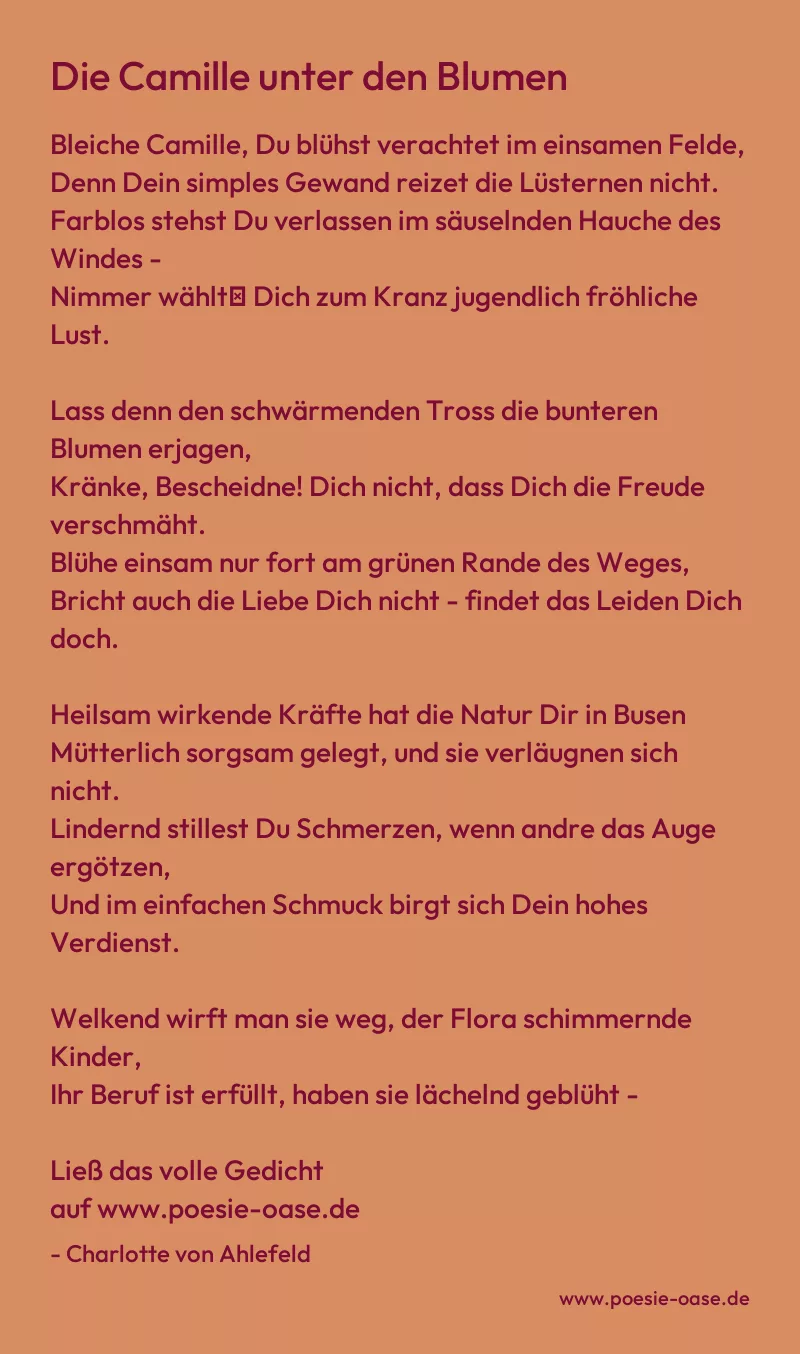

Bleiche Camille, Du blühst verachtet im einsamen Felde,

Denn Dein simples Gewand reizet die Lüsternen nicht.

Farblos stehst Du verlassen im säuselnden Hauche des Windes –

Nimmer wählt′ Dich zum Kranz jugendlich fröhliche Lust.

Lass denn den schwärmenden Tross die bunteren Blumen erjagen,

Kränke, Bescheidne! Dich nicht, dass Dich die Freude verschmäht.

Blühe einsam nur fort am grünen Rande des Weges,

Bricht auch die Liebe Dich nicht – findet das Leiden Dich doch.

Heilsam wirkende Kräfte hat die Natur Dir in Busen

Mütterlich sorgsam gelegt, und sie verläugnen sich nicht.

Lindernd stillest Du Schmerzen, wenn andre das Auge ergötzen,

Und im einfachen Schmuck birgt sich Dein hohes Verdienst.

Welkend wirft man sie weg, der Flora schimmernde Kinder,

Ihr Beruf ist erfüllt, haben sie lächelnd geblüht –

Und es kehret ihr Staub vergessen zum Schoosse der Erde

Spurlos wieder zurück, gleich einem Schatten der Nacht.

Schweifet mein Blick umher auf den bunten Kreisen des Lebens,

Dünkst Du ein Sinnbild zu seyn mir im Getöse der Welt.

Ach, geschieden ist oft der Werth vom täuschenden Glanze,

Und der Schimmer hält nicht, was er so schmeichelnd verspricht.

Möge der eitele Sinn am Farbenspiel sich vergnügen,

Während er Dich übersieht – stolz vorüber Dir geht.

Mit dem Gefühle der Kraft und der stillen Tugend im Innern,

Schmerzet es wenig, verkannt und verachtet zu seyn.