„Unverständlich sind uns die Jungen“,

wird von den Alten beständig gesungen;

meinerseits möchte ich′s damit halten:

„Unverständlich sind mir die Alten.“

Dieses Am-Ruder-bleiben-Wollen

In allen Stücken und allen Rollen,

dieses Sich-unentbehrlich-Vermeinen

samt ihrer „Augen stillem Weinen“,

als wäre der Welt ein Weh getan –

ach, ich kann es nicht verstahn.

Ob unsere Jungen, in ihrem Erdreisten,

wirklich was Besseres schaffen und leisten,

ob dem Parnasse sie näher gekommen

oder bloß einen Maulwurfshügel erklommen,

ob sie mit anderen Neusittenverfechtern,

die Menschheit bessern oder verschlechtern,

ob sie Frieden sä′n oder Sturm entfachen,

ob sie Himmel oder Hölle machen –

eins läßt sie stehn auf siegreichem Grunde:

sie haben den Tag, sie haben die Stunde;

der Mohr kann gehen, neu Spiel hebt an,

sie beherrschen die Szene, sie sind dran.

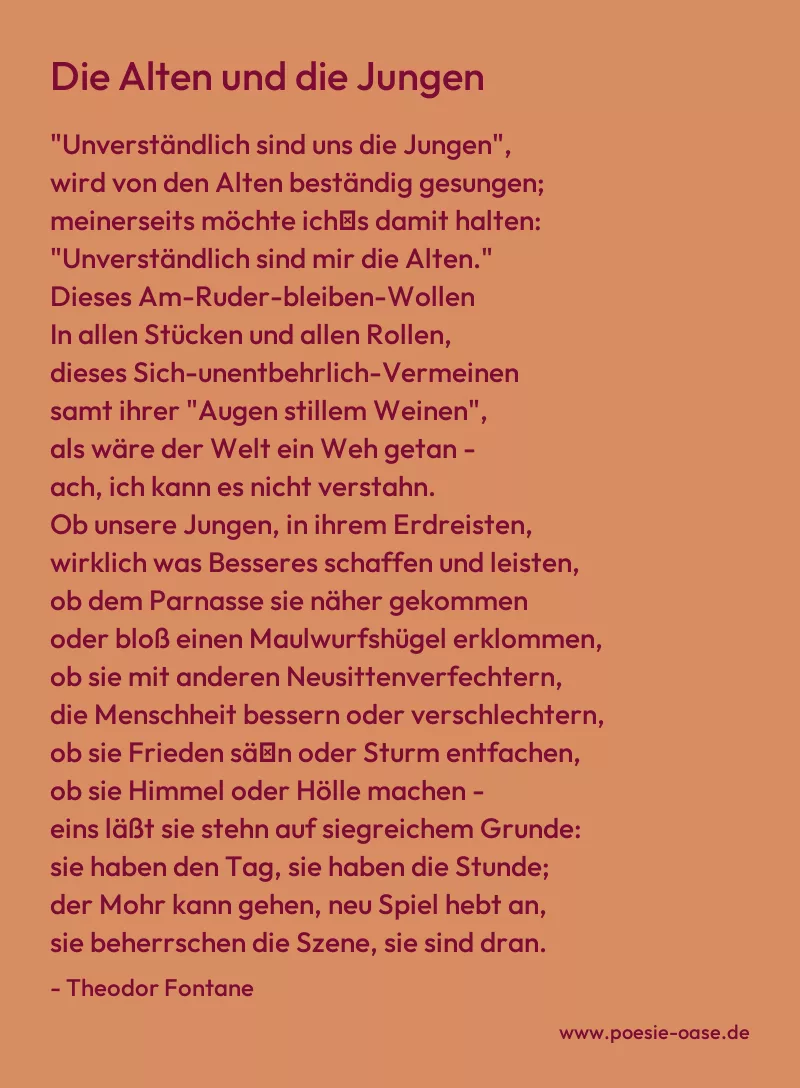

Die Alten und die Jungen

Mehr zu diesem Gedicht

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Die Alten und die Jungen“ von Theodor Fontane reflektiert in pointierter Weise den generationenübergreifenden Konflikt und die gegenseitige Unverständlichkeit, die oft zwischen alten und jungen Menschen existiert. Der Dichter beginnt mit einer Umkehrung des gängigen Stereotyps: Während die Alten die Jungen als unverständlich ansehen, gesteht der Sprecher, dass er die Alten nicht versteht. Diese Haltung, die mit einem gewissen Augenzwinkern versehen ist, etabliert sofort eine kritische Distanz zu den tradierten Mustern und eröffnet eine Perspektive, die das ewige Spiel von Macht und Erneuerung thematisiert.

Fontane kritisiert vor allem das Festhalten der Alten an ihren Positionen und Rollen. Er bemängelt das „Am-Ruder-bleiben-Wollen“ in allen Bereichen und die Selbstüberschätzung, die sich in dem Glauben äußert, unentbehrlich zu sein. Die Metapher des „Augen stillem Weinens“ deutet auf eine Melancholie und ein Gefühl des Verlustes hin, das die Alten angesichts des Wandels verspüren. Der Sprecher jedoch kann dieses Gefühl nicht nachvollziehen und stellt die Weltanschauung der Alten in Frage, indem er ihre Reaktion als übertrieben und theatralisch abtut.

In der zweiten Hälfte des Gedichts wendet sich der Blick auf die Jungen. Der Sprecher äußert sich dabei weder enthusiastisch noch verurteilend. Er lässt offen, ob die jungen Leute tatsächlich etwas „Besseres“ schaffen oder ob sie lediglich einen „Maulwurfshügel erklommen“ haben. Ob sie die Welt verbessern oder verschlechtern, ist ihm letztlich egal. Entscheidend ist, dass sie „den Tag“ und „die Stunde“ haben. Die Metapher vom „Mohr, der gehen kann“ und dem „neu[en] Spiel[an]“ unterstreicht den unaufhaltsamen Lauf der Zeit und die natürliche Ablösung der Generationen.

Fontane schließt das Gedicht mit einer klaren Aussage ab: Die Jungen sind am Zug. Sie beherrschen die Bühne und die Szene. Damit wird die zentrale Botschaft des Gedichts deutlich: Es geht nicht darum, ob die neue Generation besser oder schlechter ist, sondern darum, dass der Wandel und die Erneuerung ein natürlicher Prozess sind. Das Gedicht ist eine Beobachtung des ewigen Kreislaufs von Geburt und Tod, von Aufstieg und Fall, ohne eine Wertung zu geben. Es ist eine nüchterne Feststellung der Realität, die in ihrer Einfachheit und Klarheit tiefgründig ist.

Weitere Informationen

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.