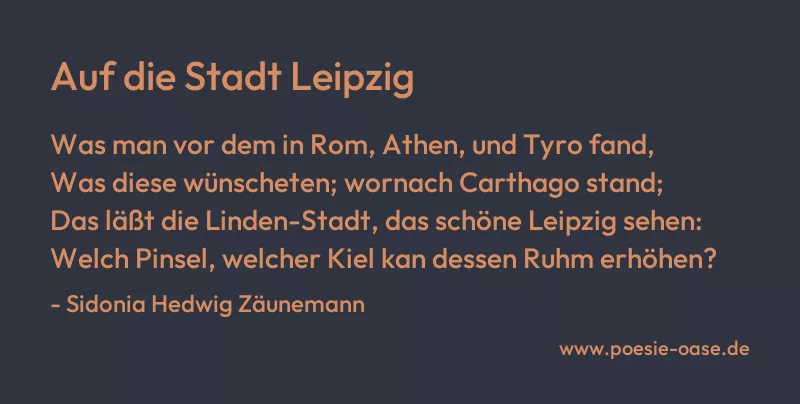

Was man vor dem in Rom, Athen, und Tyro fand,

Was diese wünscheten; wornach Carthago stand;

Das läßt die Linden-Stadt, das schöne Leipzig sehen:

Welch Pinsel, welcher Kiel kan dessen Ruhm erhöhen?

Auf die Stadt Leipzig

Mehr zu diesem Gedicht

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Auf die Stadt Leipzig“ von Sidonia Hedwig Zäunemann ist eine kurze, aber aussagekräftige Ode an die Stadt Leipzig, die darauf abzielt, deren Bedeutung und kulturellen Reichtum hervorzuheben. Es beginnt mit einem vergleichenden Ansatz, indem es Leipzig mit berühmten antiken Städten wie Rom, Athen, Tyro und Karthago in Beziehung setzt. Dieser Vergleich dient dazu, die Bedeutung Leipzigs in einen historischen Kontext zu stellen und ihre Errungenschaften zu würdigen.

Der erste Vers deutet an, dass Leipzig das verkörpert oder sogar übertrifft, was diese antiken Metropolen begehrten und anstrebten. Zäunemann impliziert damit eine Verbindung zwischen der Tradition und den Werten, die in der Antike hochgehalten wurden, und dem, was Leipzig zu bieten hat. Der zweite Vers betont, wonach Karthago strebte, vermutlich nach Macht und Reichtum, was darauf hindeutet, dass Leipzig ebenfalls solche Errungenschaften aufzuweisen hat. Diese Gegenüberstellung hebt die Bedeutung von Leipzig als Zentrum von Kunst, Kultur und möglicherweise auch wirtschaftlichem Erfolg hervor.

Die darauffolgenden Zeilen wenden sich direkt der Stadt Leipzig zu. Zäunemann bezeichnet Leipzig als „Linden-Stadt“ und als „schöne Leipzig“, was eine romantische und bewundernde Sichtweise auf die Stadt zeigt. Durch die Verwendung dieser Attribute wird eine positive und ansprechende Atmosphäre geschaffen. Die Frage am Ende des Gedichts, „Welch Pinsel, welcher Kiel kan dessen Ruhm erhöhen?“, ist rhetorischer Natur und unterstreicht die Größe und Bedeutung Leipzigs. Sie deutet an, dass die Stadt so beeindruckend ist, dass sie sich der Beschreibung entzieht und mit den üblichen Mitteln der Kunst kaum angemessen gewürdigt werden kann.

Insgesamt feiert das Gedicht die Stadt Leipzig als einen Ort von historischer, kultureller und möglicherweise auch wirtschaftlicher Bedeutung. Es nutzt Vergleiche mit antiken Metropolen, um die Größe und den Reichtum Leipzigs zu betonen und gleichzeitig die Schwierigkeit anzudeuten, die Stadt in Worte zu fassen. Die Schlussfrage unterstreicht die Bewunderung der Autorin und deutet darauf hin, dass Leipzig ein Ort ist, der Ehrfurcht verdient und schwer vollständig zu erfassen ist.

Weitere Informationen

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.