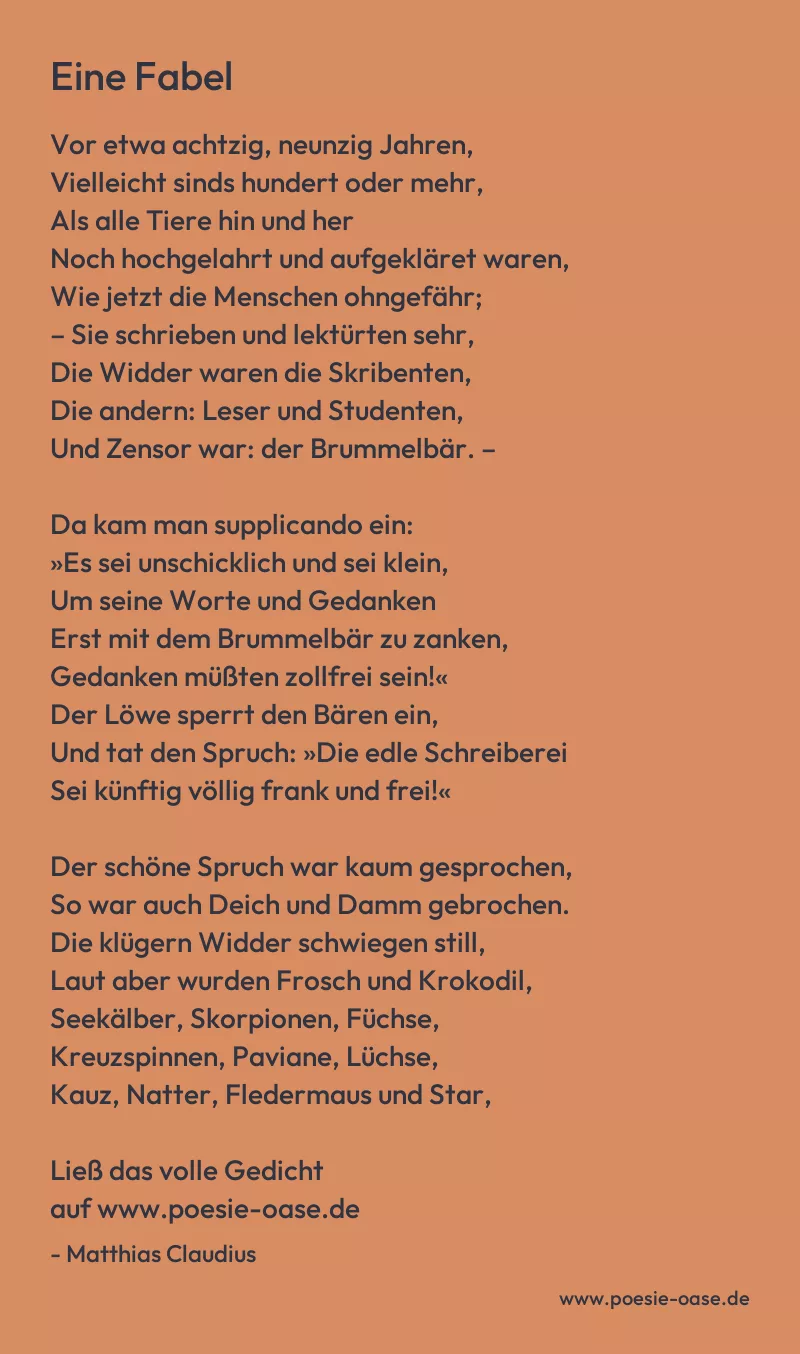

Vor etwa achtzig, neunzig Jahren,

Vielleicht sinds hundert oder mehr,

Als alle Tiere hin und her

Noch hochgelahrt und aufgekläret waren,

Wie jetzt die Menschen ohngefähr;

– Sie schrieben und lektürten sehr,

Die Widder waren die Skribenten,

Die andern: Leser und Studenten,

Und Zensor war: der Brummelbär. –

Da kam man supplicando ein:

»Es sei unschicklich und sei klein,

Um seine Worte und Gedanken

Erst mit dem Brummelbär zu zanken,

Gedanken müßten zollfrei sein!«

Der Löwe sperrt den Bären ein,

Und tat den Spruch: »Die edle Schreiberei

Sei künftig völlig frank und frei!«

Der schöne Spruch war kaum gesprochen,

So war auch Deich und Damm gebrochen.

Die klügern Widder schwiegen still,

Laut aber wurden Frosch und Krokodil,

Seekälber, Skorpionen, Füchse,

Kreuzspinnen, Paviane, Lüchse,

Kauz, Natter, Fledermaus und Star,

Und Esel mit dem langen Ohr etc. etc.

Die schrieben alle nun, und lieferten Traktate:

Vom Zipperlein und von dem Staate,

Vom Luftballon und vom Altar,

Und wußtens alles auf ein Haar,

Bewiesens alles sonnenklar,

Und rührten durcheinander gar,

Daß es ein Brei und Greuel war.

Der Löwe ging mit sich zu Rate

Und schüttelte den Kopf und sprach:

»Die besseren Gedanken kommen nach;

Ich rechnete, aus angestammtem Triebe,

Auf Edelsinn und Wahrheitliebe –

Sie waren es nicht wert die Sudler, klein und groß;

Macht doch den Bären wieder los!«