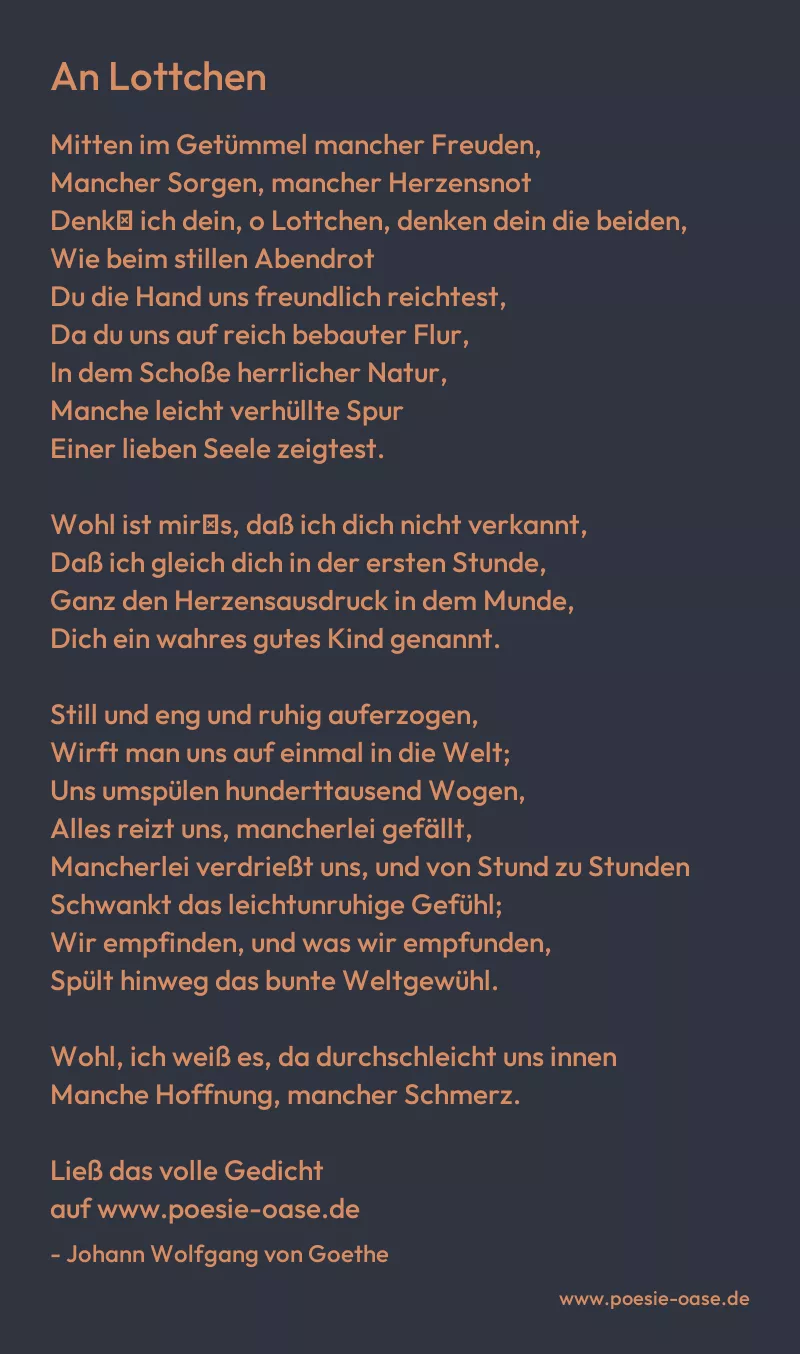

Mitten im Getümmel mancher Freuden,

Mancher Sorgen, mancher Herzensnot

Denk′ ich dein, o Lottchen, denken dein die beiden,

Wie beim stillen Abendrot

Du die Hand uns freundlich reichtest,

Da du uns auf reich bebauter Flur,

In dem Schoße herrlicher Natur,

Manche leicht verhüllte Spur

Einer lieben Seele zeigtest.

Wohl ist mir′s, daß ich dich nicht verkannt,

Daß ich gleich dich in der ersten Stunde,

Ganz den Herzensausdruck in dem Munde,

Dich ein wahres gutes Kind genannt.

Still und eng und ruhig auferzogen,

Wirft man uns auf einmal in die Welt;

Uns umspülen hunderttausend Wogen,

Alles reizt uns, mancherlei gefällt,

Mancherlei verdrießt uns, und von Stund zu Stunden

Schwankt das leichtunruhige Gefühl;

Wir empfinden, und was wir empfunden,

Spült hinweg das bunte Weltgewühl.

Wohl, ich weiß es, da durchschleicht uns innen

Manche Hoffnung, mancher Schmerz.

Lottchen, wer kennt unsre Sinnen?

Lottchen, wer kennt unser Herz?

Ach, es machte gern gekannt sein, überfließen

In das Mitempfinden einer Kreatur

Und vertrauend zwiefach neu genießen

Alles Leid und Freude der Natur.

Und da sucht das Aug′ so oft vergebens

Ringsumher und findet alles zu;

So vertaumelt sich der schönste Teil des Lebens

Ohne Sturm und ohne Ruh′;

Und zu deinem ew′gen Unbehagen

Stößt dich heute, was dich gestern zog.

Kannst du zu der Welt nur Neigung tragen,

Die so oft dich trog

Und bei deinem Weh, bei deinem Glücke

Blieb in eigenwill′ger, starrer Ruh′?

Sieh, da tritt der Geist in sich zurücke,

Und das Herz – es schließt sich zu.

So fand ich dich und ging dir frei entgegen.

„O sie ist wert, zu sein geliebt!“

Rief ich, erflehte dir des Himmels reinsten Segen,

Den er dir nun in deiner Freundin gibt.