Oh, lueg doch, wie isch d’Sunn so müed,

lueg, wie si d’Haimet abezieht!

O lueg, wie Strahl um Strahl verglirnrnt,

un wie si’s Fazenetli nimmt,

e Wülkli, blau mit rot vermüscht,

un wie si an der Stirne wüscht !

`s isch wohr, si het au übel Zyt,

im Sumrner gar: der Weg isch wyt,

un Arbet findt si überal,

in Huus un Feld, in Berg un Tal;

`s will alles Liecht un Wärrni ha

un spricht si um e Segen a.

Mengg Blüemli het sie uusstaffiert

un mit charmante Farbe ziert

un menggem Immli z’trinke gee

un gfroogt: Hesch gnueg, un witt no rneh?

Un’s Chäferli het hintenoo

doch au sy Tröpfli überchoo.

Mengg Soomechöpf li het si gsprengt

un’s zytig Söömli uuseglengt.

Henn d´Vögel nit bis z´allerletscht

e Bettles gha un d’Schnäbel gwetzt?

Un kain goht hungerig ins Bett,

wo nit sy Tail im Chröpfli het.

Un wo am Baum e Chriesi lacht,

se het si ’m roti Bäckli gmacht;

un wo im Feld en Ahri schwankt,

un wo am Pfohl e Rebe rankt,

se het si eben abeglengt

un het’s mit Laub un Bluest umhängt.

Un uf der Blaichi het si gschafft

hütie un ie uus aller Chraft.

Der Blaicher het si selber gfreut,

doch het er nit vergelt’s Gott! gsait.

Un het e Frau ne Wäschli gha,

se het si trochnet druf un dra.

`s isch weger wohr, un überal,

wo d’Sägesen im ganze Tal

dur Gras un Halme gangen isch,

se het si gheuet froh un frisch.

Es isch e Sach, by myner Treu,

am Morgc Gras un z’Obe Heu !

Drum isch si jetz so sölli müed

un bruucht zuem Schloof kai Obelied;

kai Wunder, wenn si schnuuft un schwitzt,

Lueg, wie si dört ufs Bergli sitzt!

Jetz lächlet si zuem letschtemool;

j etz sait si: Schloofet alli wohl !

Un dunten isch si!Bhüet di Gott!

Der Guhl, wo uf ein Chilchturn stoht,

het no nit gnueg, er bschaut si no.

Du Wunderfitz, was gaffsch denn so?

Was gilt’s, sie tuet der ball derfür

un zieht e roten Umhang f ür.

Si duuret ain, die gueti Frau,

si het ihr redli Huuschtütz au.

Si lebt gwiß mit ein Maa nit guet,

un chunnt si haim, nimmt er sy Huet.

Un was i sag: jetz chunnt er bald;

dört sitzt er scho im Fohrewald.

Er macht so lang, was triibt er echt?

Me maint schier gar, er trau nit recht.

Chumm numme, si isch nümme do;

`s wird alles sii, se schlooft si scho.

Jetz stoht er uf, er luegt ins Tal,

un’s Möhnli grüeßt en überal.

Denkwohl, mer göhn jetz au ins Bett;

un wer kai Dorn im Gwisse het,

der bruucht zuem Schloofen au kai Lied;

me wird vom Schaffe selber müed;

un öbbe hemmer Schöchli gmacht!

Drum geb is Gott e gueti Nacht!

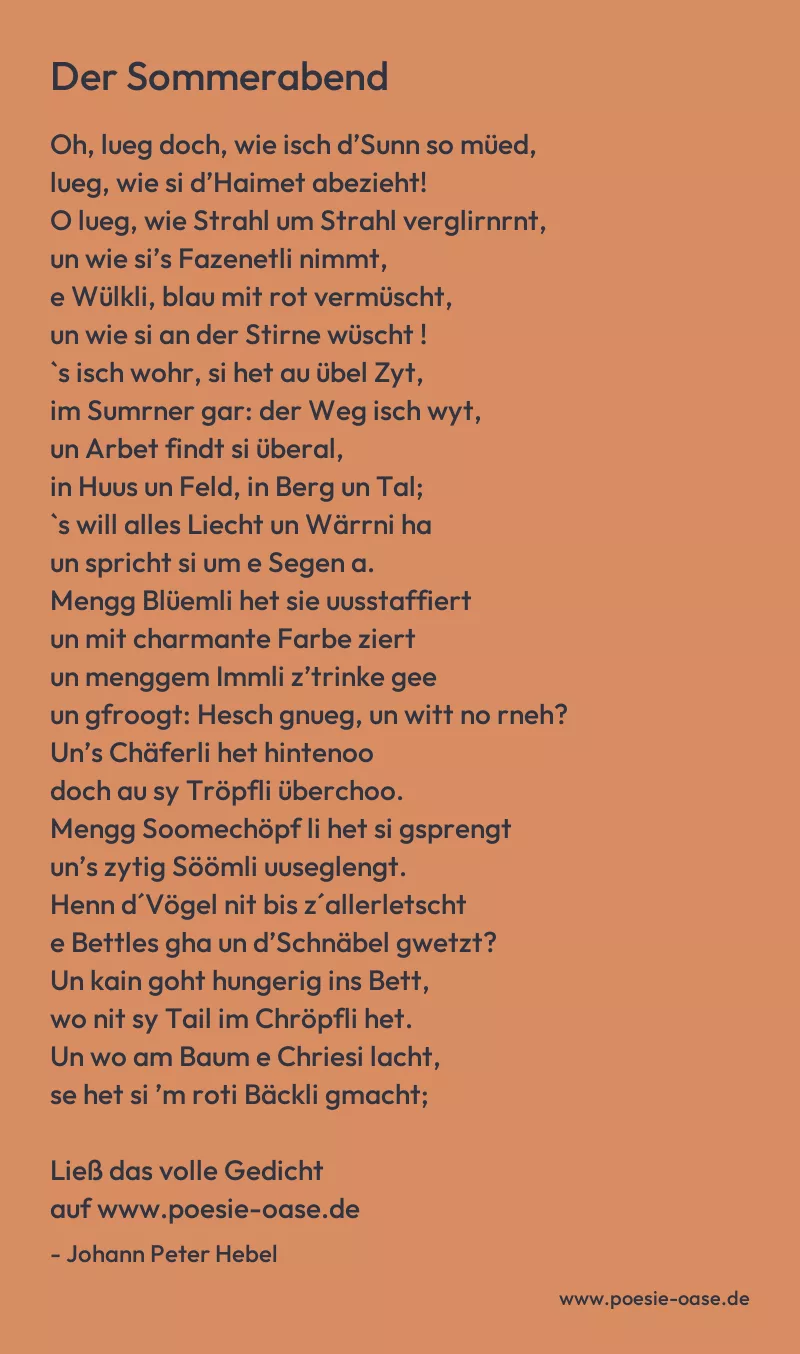

Der Sommerabend

Mehr zu diesem Gedicht

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Der Sommerabend“ von Johann Peter Hebel ist eine liebevolle und detailreiche Beobachtung des Sonnenuntergangs, der hier personifiziert und als eine müde, fleißige Frau dargestellt wird. Die Interpretation des Gedichts offenbart eine tiefe Verbundenheit zur Natur und eine einfache, aber eindringliche Lebensweisheit.

Das Gedicht beginnt mit der Beobachtung der müden Sonne, die sich zur Ruhe begibt. Hebel beschreibt detailliert die Veränderungen am Himmel, die verblassenden Strahlen und die farbigen Wolken. Diese Beobachtungen sind jedoch nur der Auftakt zu einer Aufzählung der vielfältigen Tätigkeiten der Sonne während des Tages. Sie hat alles zum Blühen gebracht, Insekten genährt, Samen zur Reife geführt und den Vögeln beim Füttern ihrer Jungen geholfen. Auch hat sie auf der Wiese die Wäsche getrocknet und das Gras gemäht. Diese Fülle an Aktivitäten unterstreicht die Allgegenwart und den unermüdlichen Einsatz der Sonne für das Leben.

Die Personifizierung der Sonne als „Frau“ verleiht dem Gedicht eine menschliche Wärme. Sie ist müde und erschöpft von ihrer Arbeit, aber dennoch erfüllt von einer stillen Zufriedenheit. Diese Zufriedenheit findet ihren Ausdruck in dem letzten Lächeln der Sonne, bevor sie untergeht. Der Dichter beobachtet die Sonne mit Empathie, fast wie einen liebevollen Abschied von einer guten Freundin. Der Kontrast zwischen der anstrengenden Arbeit der Sonne und ihrer friedlichen Ruhe am Ende des Tages schafft eine beruhigende Atmosphäre.

Die zweite Hälfte des Gedichts führt eine weitere Figur ein, einen Mann, der offensichtlich der Ehemann der Sonne ist. Er wird als abwesend und möglicherweise unzufrieden dargestellt. Seine spätere Ankunft, nachdem die Sonne verschwunden ist, deutet auf eine gewisse Distanz zwischen den beiden hin. Doch auch der Mann scheint sich nach dem Tagwerk zur Ruhe zu begeben, sodass das Gedicht mit einem Wunsch nach einer guten Nacht und der Feststellung endet, dass die Müdigkeit des Tages die beste Einschlafhilfe ist.

Die Botschaft des Gedichts ist eine Ode an die Einfachheit des Lebens und die Bedeutung von Arbeit und Ruhe. Es ist eine Feier des zyklischen Charakters von Tag und Nacht, von Arbeit und Erholung. Die Natur, die in Hebels Gedicht so lebendig dargestellt wird, dient als Spiegelbild des menschlichen Lebens. Es erinnert uns daran, die kleinen Dinge zu schätzen, die Schönheit im Alltag zu finden und die Müdigkeit des Tages als Zeichen der geleisteten Arbeit anzunehmen und uns zu entspannen.

Weitere Informationen

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.